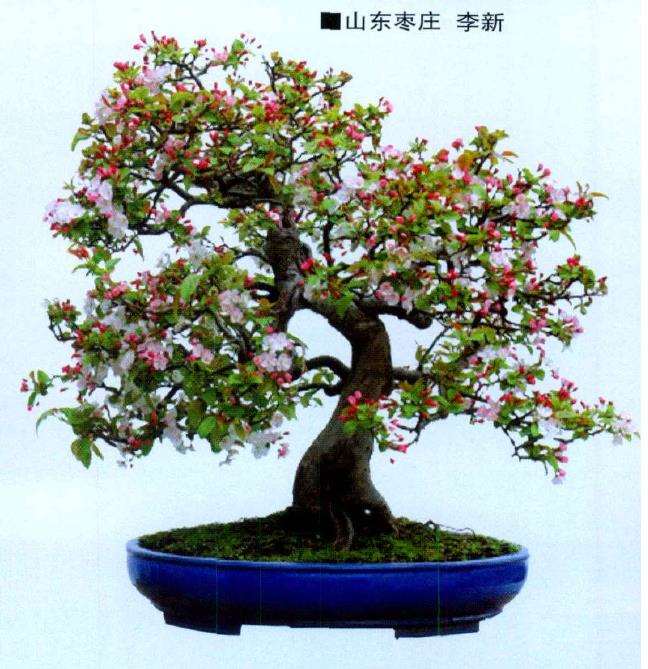

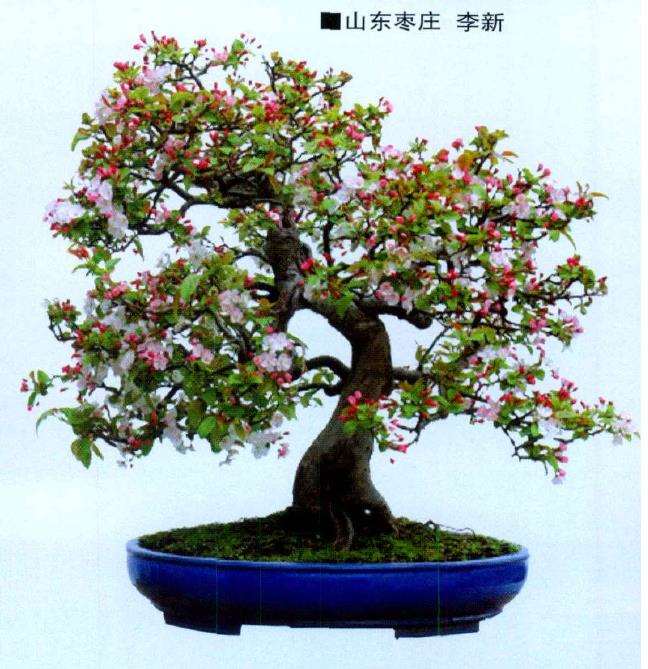

花木盆景冬第五期封面刊出了赵庆泉先生的新作弋烂漫一树娇艳的海棠花缀满枝头,风姿绰约,轻灵烂漫,似于不经意间,细碎的花瓣就飘落进了观者的心卑。

没见刊物之前,就闻听了几位盆友对它的看法,分歧还挺大。待见到时,顷瞬便被征服,一种久违的审美愉悦在心头充盈流转,所以也就有几句话想说。

细看盆树每一枝条,均轻松散漫,与节节截蓄、跌宕劲健的枝条(它们则似“形意”)相较,更显轻灵舒缓。若单就局部论,当然没有积数年之功而求得一寸变化的枝柯耐看。然而就是这些无甚“年功”的细枝嫩条,连同花叶,在作者的精心编排下,舒缓有度,回旋扭转,呈现出潇洒飘摇、绰约有致、含蓄内敛的风貌,就像一位高手在推太极—时时如行云流水,处处又端庄谨严,不枝不蔓,散漫中蕴法度,松弛里见功力。我以为,它不仅是作者近年力作,即使置之四海,亦能安闲从容、卓然而立,堪与印象里超迈不凡的数盆域外佳作(主要在日本)相颇顽。

这样道来,读者或许会觉抽象—至}J底好在哪里,

然而艺事就是这样朦胧,需要直觉,画家陈丹青说过:懂便懂得,否则,说了也白说。话虽刺耳,却实在。东西就这样摆在眼前,作为以观赏为第一要务的视觉艺术,如果眼睛不能告诉你,耳朵又将如何,此作乍看散漫无章,普通寻常,细加推敲起来,则法度谨严,处处见匠心。不妨以右下枝为例,试做解析,或可窥其整体端倪:它向右伸展,第一分枝却逆势左跌,且末梢上扬,在增添了几分灵动活泼的同时,既与左向扭倾的树势相呼应,也对整体布局有牵制和均衡,似乎不足道,作用却不小。再则,它稍掩树干,又不失通透,如果树干为实的话,它则为虚,树干为有,它可视无,它与树干之间呈现出了虚实相生,有无相间的微妙关系。

一个不起眼的枝片处理,即见出许多层次与变化。类似微末点滴,作者有意无意间,泼洒灌注了全篇。无论有心与无意,均合美的法则止匕为细节,算作小。从整体着眼,树势尽管向左向_卜伸展、抒发,而所有的花朵与枝叶似乎又都在向右向下铺展和摇曳,似动却静,说静又动,蕴内在的张力。形态上,它纷错杂然,轻灵烂漫,而意蕴却舒缓低回,含蓄沉静。对立的因素交织在一起,愈发增添了作品的丰富和斑驳,因而也就愈加耐人寻味。

这种松弛又扎实的作风让人联想到绘画。19世纪以降,在西方写实绘画臻临极境的情势下,塞尚、高更、毕加索、马蒂斯等诸大师,途穷思变,另开蹊径,以夸张、变形、抽象等手段,极大开拓并丰富了现代艺术表现领域。后有不窥门径者,以为绘画如此“简单”,寥寥数笔,甚至“画不像”也可成艺术品。殊不知,以上大师看似游戏涂抹的背后,无一例外,在他们从艺早期,均经受过严格的写实训练,其卓越的手眼功夫,绝非东施效肇者可比拟。

而赵先生早年精巧严谨的水旱创作,即可视为他的“写实”阶段(其实“写实”与“写意”的界限并非那么截然,大多是你中有我,我中蕴你。他的水旱盆景,即以写实的手法描摹自然,然后以自然抒写情志)。也正因为如此,才有了今日从心挥洒而法度自含的高妙。

在今天,似乎谁都可以将一株细高的植株剪截绑扎一番,名之以“文人树”—外形虽具,惟不见高蹈气象;而那些积十数年甚至更多时日截蓄留存的枝干,细处近观,节节劲健,年功感人—稍一推远,整体风貌却远离自然。

法门无高下。任何手段,最后都万流入海,殊途同归。其实不管攀扎与截蓄,无论轻灵与浑实,都无速成的路可走。造型技法与艺术表现,本是同一事物的正反两面,缺一不能自立,关键要看谁来运用它。

这里愿意强调的是,在造型手段得到充分彰显的当下,如果脱离了自然和情感,尽管局部闪亮,也只是“技法”而已。与之相较,眼光、修养、境界和情怀,似乎更为紧要。赵先生此作,精妙处恰在这里:所谓技法,已淡远到看不见,惟见自然和情性在舞动。