一件作品的好坏,不是由哪个人说了算的,无论批评还是赞美,都不能使其魅力有丝毫的增加或减损,评价是评价,作品是作品,完全两回事。况且,一件作品问世以后,非常自然的,会遭遇各种评论,而一位自信坚定的艺术家,当然不会只愿闻听恭维的话语而畏惧批评,一件杰出的作品,更不会因为遭受了批评而折损光芒。

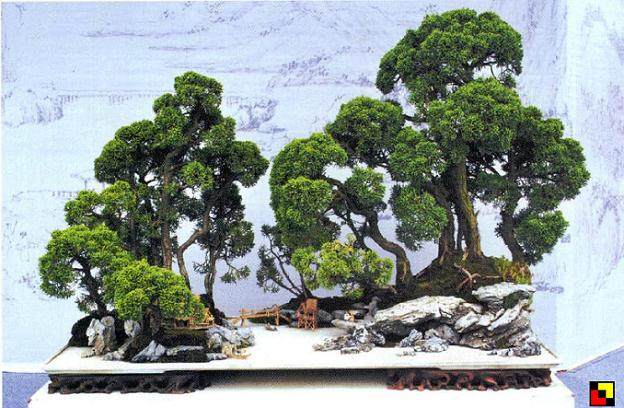

2001年,在苏州第五届中国盆景评比展会上,他出手不凡,以一件《涛声依旧》获得金奖。其后,他持续以苗培真柏、寻常碎石为主要创作素材,先后推出了(牧牛图》、(阳春白雪》、《人杰地灵》、《富春山居》、《迟到的春天》、《远山的呼唤》等一系列水旱作品,其大胆、精审的表现形式和独特、鲜明的个性特征给我留下了深刻印象,这些作品尽管不再如《涛声依旧》那般受到肯定(十五年来,那也是他获得的唯一“金奖”),但他不改初衷,表现风致仍一以贯之,继续在其钟情的园地里探索耕耘。我也是自2001年始,对他的作品持续投以关注的目光,并撰写多篇评析文章向读者推介。同时以为,他这种沉厚、孤峭、冷僻(但是精湛、深刻)的表现风格暂时不为大众接受也很正常,风格鲜明而又与大众审美趣味合拍便会受到追捧,若这“风格”与之相悖,自然便遭冷遇,此为艺术运命的常态,实在无足惊异。

艺术家创作的初衷不是为了获得赞许(尽管这也是原动力之一),更多的是倾吐和表达。而“风格”的形成,也与作者的个性一样,是如影随形,自然而然的产物,不是想如何便会如何的。若要改变“风格”,除非改变个性,这显然不太可行。 作品是创作者精神的化身,作者的性情、喜好等俱在其中,从整体构成到细节营造,每一点滴,无不与作者的个性息息相关,为什么他要将画面涂抹成这个色调?为什么他要将音符做如许安排,为什么他要将文字这样调弄?为什么他要将枝叶塑成这种形态·,·…所有这些,都是作者内心感受的外部投射,我将之喻为他的“心灵肖像”。而对作品愈满意,这映射就愈精准。

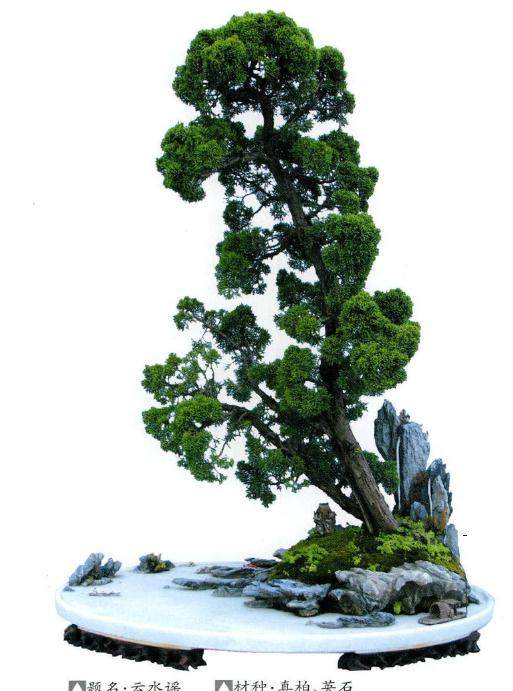

不久前,我收到庞先生又一新作:《云水谣》,眼睛一亮之后,随即踌躇,因为我的看法与其相左—他将此作视为他最好的一件作品,而我却不这么认为。

之所以眼前一亮,是因为该作的表现作风依旧大胆,主树仍以超常规的形态高高飘矗在盆钵上方,与低矮的土面形成强烈反差,此一反差,决定了作品格局的不同寻常,奇拔之态由是而生。同时,它精湛、细腻的盆面塑造,也让我心生赞佩。就是在这’‘低矮”、“逼仄”(与高阔、舒朗的上部空间相较)的盆面中,人物、房屋、桥梁、亭榭、舟船、山峰、岛屿、丛林、野地、江河等自然界的要素一应俱全,紧凑饱满,却繁而不乱,疏阔有序地呈现在观者眼前,自然气息非常浓厚。

说也奇怪,庞氏作品尽管以表现大自然为己任,也深受传统艺术影响,画意盎然,然而,与众多的树石组合相比,这些景致却从不体现为“优美”,也无“舒展”、“清甜”之气,而是,总给人一种“团簇”、“紧致”的感受,或多或少的“良”与“涩”弥漫树、石之间,尽管局部精良,总体却不流畅,因此,欣赏他的作品,难得轻松愉悦之感。这大概就是这些作品不能引发众多关注的一个重要原因吧。

然而艺术表现并非‘,优美”一路,而是各种审美取向汇集,林林总总,呈现殊异—一个音符,演奏不出波澜壮阔的交响乐。世界的宏茂广阔,决定了艺术呈现的无限与多极。况且,受众多少,从来不是判断作品高下的决定因素。以画史上“清四僧”为例,奇崛丑怪的八大、冷峭孤寂的渐江、苍浑郁茂的鬓残,艺术成就丝毫不逊于影响广大的石涛。非但不逊于,在我眼里,前两位还犹有过之。

庞先生的作品,“良”中有力,“涩”中含映,“奇拔”中不失沉厚,“险峻”中亦见稳实,是非常耐看的那种。这个“耐看”,除了上述强烈的个性之外,还体现在细节表现上:精雕细刻,反复琢磨,务求真实可信,可居可游,且错落有致,排布精当,含蓄深稳,因此,呈现到观者眼里,就有准确、紧实、精到之感。

细节精湛只是作品成功的一个因素,最终起决定性影响的,还是整体的形式构成,我将之称为“大形式”。“大形式”有失,局部再好,也不能予以补救。这即是我面对此作的踌躇之处。

因为我觉得,它在大的形式构成上存在“问题”,主要体现在两点:一、树过高;二、主干线条不耐看。此两点,对于作品来说,应是致命的。但同时又无法回避的是,虽如此,这棵树仍旧以一种落落寡合、默默矗立的姿态,倔翠、顽强地展示出非比寻常的个性。由是,我又生出几许敬意。

而且,这件作品在石材处理以及枝叶构建上的精良表现,也使人对它不能小觑。去年九月底,在广东番禺第九届“国展”现场,面对此作,其深厚、独特的气息仍旧不断吸引我的目光,让我反复徘徊、审看。有一次,我边看边对身旁的庞先生说:“实物要比照片好……”“是这样的,你讲得对。”庞先生回答非常干脆。在这一点上,我们达成了共识。

尽管我以为这件作品不算“完美”,但综观整个展会,它仍以迥异俗常的表现,与那些样貌雷同、个性平庸的作品明显区分开来,散发光彩。至少,吸引我。然而我所说的“实物好”,乃是临场感受,是我面对作品时,独特的布局和精良的塑造给我眼睛造成的冲击—此时,眼睛总是容易被细节和局部吸引,忘却了整体。

照片不会。它始终以冷静、填密、详尽的观察将作品的全貌忠实呈现,将你在现场忽略的部位,于事后再次呈到眼前,不容回避。这种“事无巨细”,逐一记录,并且以凸显作品大轮廓为主要任务的功能,便是照片的可贵之处。其可贵在于:映出了作品的‘,整体”。而我对作品的观察与评析,始终不会游离于这个“整体”。这也是我在面对作品时,尤其在作品“实物”面前,对自己发出的一个固执提醒:莫忘整体。

因为“整体”决定一切。再好的局部,仍要服从于整体,稍有冲突,便留遗憾。 前些日子,有盆友在网络谈及对庞先生一件作品的感受时,说它‘,头重脚轻”,言虽简略,却具有一定代表性,为此我还跟帖为之“辩护”,这里,不妨将我的这段发言呈出:

庞先生的个别作品确有“头重脚轻”之弊,可他高蹈、险僻、奇拔的风范也恰有此出,所以,这是一把双刃剑,运用得当,可收后者之效,分寸拿捏稍有不当,即招质疑。但瑕不掩喻,综观当代树石领域,他的作风仍独树一帜,有不可替代的价值和地位。

早在十多年前,我初次撰文综评庞老师的作品时,即曾指出:“土、石、树的比重调节,也即整体构成尚有推敲斟酌的余地”,这个“整体构成”与“土、石、树的比重调节”便是有感于他个别作品中树的比重较大、作品的“大形式”略有不协调因子而言。

在这件组合问世之前,他所有作品中的缺点都可用“瑕不掩瑜”来概括,但是此作一出,这“瑕”就遮掩不住了,而且,首先要来批评的人,便是我。

抛开展会对作品尺寸的要求不提,仅就艺术表现而言,盆景作品中的树木到底该多高,我以为没有定式,只要它在盆中比例适中,与土石搭配得当,就是刚刚好。素仁先师的作品也有一米八开外的,依旧轻灵恰切,无可挑剔。具体到这件作品中的树木,虽然高拔,却未出规范,约一米,但是,这一米高的树木矗立在厚度仅有十余公分的石块、盆土上,便对比悬殊,使盆面显得矮薄,更何况土石之外,还有较大区域的水面(厚度为零),由此,愈发衬出树木的高耸—很显然,这么矮薄的盆面,不足以托举如此高大的树木,因此,树便有凌虚而生、根基不牢之感。在我看来,这棵树木的顶端脱离了盆面对它的“控制”,游离于整体之外。若将其高度缩减五分之一或者更多,重新结顶塑造,会比现在协调得多(当然个性也会因之削减)。

“个性”与“协调”之间,显然“协调”为要—无论什么样的个t性,都应在这个大前提下释放、铺展。

其次,作为作品主体的树木,线条表现也显平淡。毫无疑问,树木是这件作品的主体和灵魂,占据了作品的主要空间,异常触目,但是,作为具有支撑作用的主干,其骨架线条较为松散,与盆面石块的精致、紧实不能有机融合,尤其是,第一转折之上的长度远过于基部树千,松弛散漫,既无骨力,也乏变化,不仅使树木的魅力受到减损,而且也对整件作品的基部形成了‘’压迫”,更加剧了“头重脚轻”这个态势。更重要的是,这根线条是作品中最为显要的造型因素,贯穿上下,承载气韵,支撑灵魂,因此,它的成败,决定全盘。

以“文人树”为例,作品好坏,完全取决于几根简单的‘’线条”,尤其是主干之“线条“,是否禁得起琢磨与审看。

综上所述,我以为这株树木的线条不耐推敲。

没办法,作为庞老师作品的推崇者,这一次,竟向他心爱的作品开起炮来,这是我在接到这件作品之初所没想到的,为此,我也略感不安。不过随即升起的一个念头又让我释怀:一件作品的好坏,不是由哪个人说了算的,无论批评还是赞美,都不能使其魅力有丝毫的增加或减损,评价是评价,作品是作品,完全两回事。况且,一件作品问世以后,非常自然的,会遭遇各种评论,而一位自信坚定的艺术家,当然不会只愿闻听恭维的话语而畏惧批评,一件杰出的作品,更不会因为遭受了批评而折损光芒。

当年的鲁迅,“横眉冷对千夫指”,如今,嘲笑他的那些论敌早就不知跑到历史的哪个角落去了,而鲁迅,屹立至今。 所以,最好的裁判仍旧是时间,若干年后,一切都会水落石出,各归其位的。