——甘当产业配角,贫困户跻身致富主角

在高家堰村,腿有残疾的邓守平曾是公认的最贫困户。他一家三代4口人,过去,家里只有1.3亩地,种些玉米和红薯,每年毛收入不到4000元,生活一直靠政府扶持和亲友接济。

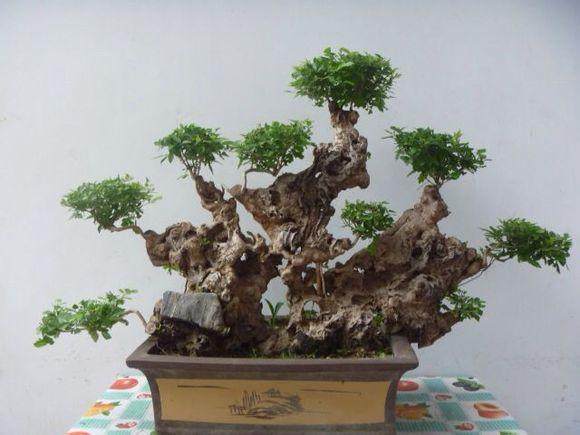

如今,盆景产业兴起,改变了他一家的命运。

记者走进邓家庭院,只见13个盆景托盆模具错落摆开,他和母亲正满头大汗地浇制托盆。“现在再也不为吃喝发愁了,我的托盆,卖给村里的盆景专业户,供不应求。”邓守平说,自从开展这个业务后,年增收入3万多元。

邓守平以前打过零工、补过鞋、捡过破烂,融入盆景产业链条,真正让他摆脱了贫困。

白万里说,各家条件不同,不是所有人都可以当卖盆景的“主角”,但只要改变观念,“边缘”农民也可变身产业农民。

“80”后青年曾炎益,9年前在深圳打工。随着家乡的盆景卖到广东,“利好”消息不断传来,他下决心辞掉了工作,回乡寻找商机。

头脑灵活的曾炎益很快发现,搬运盆景要用吊车,但全村居然没有1台,只能从宜昌、宜都等外地叫车。就算是只卖一盆,吊车来一次也要收费五六百元。

曾炎益借了25万元,买回村里第一台吊车,第一年就收回了成本,此后每年收入稳定在20多万元。

向师强介绍,围绕盆景产业的托盘、营养土、吊装、物流等环节,村里10多家农户因从事配套服务,走上脱贫致富之路。

点评:乐跑“龙套”的邓守平、曾炎益们启示我们,只有真正成为产业链上的一环,贫困农户才拥有“造血”功能,“短板”才能补齐,精准扶贫才能不落一人,真正实现共同富裕。(原载《湖北日报》2015年9月2日一版)