新农科背景下跨校修读学分课程教学与实践———以辽东学院“园艺设施与环境”为例

摘要:通过对“园艺设施与环境”课程跨校修读学分课程分析,总结新农科背景下“园艺设施与环境”课程跨校修读学分实施方法和实践效果,剖析“园艺设施与环境”课程跨校修读学分实施中存在学生学习缺乏主动性、学习动力不足、线上学习效果难以判断等问题,探讨了通过提高学生学习积极性、加强网络平台建设、校企合作强化实践教学、将思政元素融入课堂教学,提升“园艺设施与环境”课程跨校修读学分效果的措施。研究结果为新农科背景下跨校修读学分课程的教学与实践提供一定借鉴和参考。

跨校修读学分是“互联网+教育”的一种模式探索,它借助互联网的技术优势和平台优势,打破传统的教学模式[1]。以第三方网络教学管理平台为依托,在前期各高校推出的精品在线课程基础上,学生可以跨越地域的限制[2],根据高校间的协议,选择其他高校的精品在线课程进行学习并修得学分的新型教学模式[2]。“十二五”期间,辽宁省教育厅、财政厅发布《辽宁省普通高等学校本科教学改革与质量提高工程的实施意见》,为跨校修读学分的推行提供了政策依据[3-4]。2014年5月辽宁省教育厅下发了《辽宁省教育厅关于开展跨校修读学分试点工作的通知》[5],正式启动普通本科高校大学生在线学习、跨校修读学分试点工作[6]。

通过跨校修读,可以较好地促进高校之间的教学资源共享,打破校际壁垒,提高高校教学资源使用率[4]。让学生不用离开校门就可以选修其他院校的课程[4],特别是二本院校的学生,可以获得一本院校的学习资源,丰富了学生的选课资源,极大地满足了学生的个性化学习需求[2]。对照2019年开始的新农科建设要求,在教学中对课程体系、实践教学等做了相应的调整[8]。

本研究总结了新农科背景下辽东学院“园艺设施与环境”课程开展跨校修读学分教学研究与实践经验,以期为农学类跨校修读学分课程教学模式的改革提供借鉴和参考。

1课程简介

“园艺设施与环境”是辽东学院园艺专业的必修课程,自2009春季学期开始授课。2019春季学期使用“智慧树”平台参与辽宁省教育厅开展的普通高校大学生在线学习跨校修读学分试点工作,选用国家级精品课———沈阳农业大学的“设施园艺学Ι”课程。课程内容主要包括园艺设施的类型、性能及应用、园艺设施的覆盖材料、园艺设施的环境特征及其调节控制等[9];课程目标明确,课程设计合理,课程内容重点、难点突出;课程团队成员3人,均为沈阳农业大学教授,具有丰富的教学经验,教学视频内容丰富。

2“园艺设施与环境”课程跨校修读学分实施方法

2.1三方协作

“园艺设施与环境”跨校修读学分工作的开展需要建课方———沈阳农业大学、使用方———辽东学院和网络平台方———智慧树平台共同协作进行。通过智慧树平台建课方负责在线课程、课程资源、互动问答、作业测试等网络资源的建设,并对线上资源及时修正和更新;网络平台方提供互动问答、作业考试、成绩管理、学习进度统计等功能,并负责网络平台的日常维护和技术支持满足网络教学的各项需求[2,7]。使用方根据辽东学院园艺专业人才培养方案,按照沈阳农业大学“设施园艺学Ι”的课程目标确定“园艺设施与环境”的课程教学大纲,将理论教学时数由之前的48学时调整为与沈阳农业大学“设施园艺学Ι”相对应的32学时,使线下理论面授内容与网络课程资源相统一,并在教学中完成线上线下的日常监督教学,特别是线上部分的监督和考评[2]。三方分工合作保障了“园艺设施与环境”跨校修读学分工作的顺利开展[2]。

2.2教学方法和手段

教学中,以“学生为中心”,课前通过超星泛雅平台发布重要知识点的预习,使学生带着问题进课堂。课中通过雨课堂、翻转课堂、案例教学、讨论教学等方法解答学生预习中知识点[10]。例如,在讲授日光温室温度调控时,在课前教师将内容分为温室热量支出的途径、保温措施、加温技术、降温技术4个方面,学生自由组合为4组,在课后完成PPT的制作,翻转课堂中由每组派出1位同学汇报讲解,其他同学补充讲解,其他组同学对不明确的知识点提出质疑,由老师组织同学讨论解答;以2018年辽宁庄河大雪压塌温室的案例,导入温室结构的教学,使学生充分认识到温室“五度”“四比”“三材”参数的重要性;通过讨论丹东地区反季节栽培草莓、蓝莓、喜温果菜类蔬菜等所采用的不同园艺设施,比较塑料薄膜大棚和日光温室的类型、结构以及性能,在讨论中学生明确了塑料薄膜大棚和日光温室的区别,掌握了它们在生产中的应用。课后通过完成网络平台上教学环节如视频观看、作业测试,以及由使用方教师在学习通上发布的作业、阶段测试等巩固知识点。

2.3课程考核评价

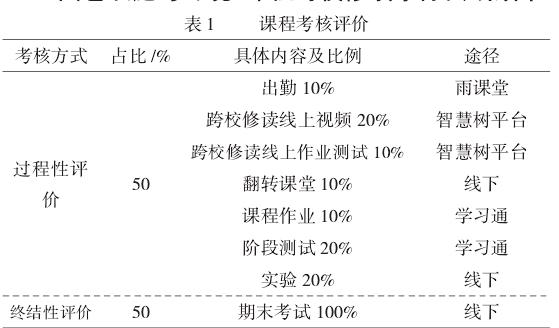

注重课程过程性评价,实行线上和线下共同考核的措施,打破了过去以期末考试为主的考核方式[7]。具体包括:过程性评价6项,分别为出勤、跨校修读线上任务点、阶段测试、课程作业、翻转课堂、实验;终结性评价1项,为期末考试。课程考核评价具体内容见表1。期末试卷由使用方出题,实行教考分离制度,课程成绩上传到酷学辽宁平台。由使用方和建课方学校的教务处认定成绩,完成学分互认工作。

3“园艺设施与环境”课程跨校修读学分实践效果

3.1学生成绩明显提高

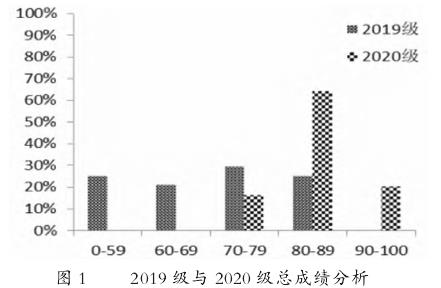

以园艺专业2020级学生为例,“园艺设施与环境”期末试卷卷面平均分为83.2,比2019级期末试卷平均分提高35%,其中90~100分的比例为24%,80~89分的比例为48%,70~79分的比例为16%,60~69分的比例为4%,2019级80~100分的比例为21%,2020级学生80~100分的比例为72%。

由图1可知,2019级学生期末总成绩0~59分的比例为25%,60~69分的比例为20.8%,而2020级学生在这2个分数段的比例为零,2020级学生80~89分的比例为64%,远远高于2019级80~89分25%的比例,2019学生90~100分的比例为零,而2020级学生90~100分的比例为20%。随着跨校学分工作的开展,教师教学能力得到不断提升,学生学习、理解知识渠道不断增加,教学效果得到明显提高。

3.2教师的业务水平得到提升

在“园艺设施与环境”课程跨校修读学分过程中,使用方的教师通过对教学资源“设施园艺学Ι”的学习,补充了自身教学内容的欠缺,提高了教学设计的能力,更新了知识框架,教学能力得到增强。建课方除在提供优质的教学资源外,还专门与使用方的教师团队召开研讨会,将先进的教学理念传递给使用方教师,并且邀请使用方的教师走进建课方教学计划独立设置的实践课堂,共同探讨实验实践环节的教学项目。

例如,电热温床的设计与安装、园艺设施小气候观测、设施消毒技术、CO2施肥技术、设施内节水灌溉技术等。建课方校内外实践基地先进的设施设备拓宽了使用方教师团队视野,丰富了使用方教师团队的教学经验,极大提升了使用方教师团队的业务水平。

3.3虚拟仿真实验项目优化了教学效果

日光温室设计是“园艺设施与环境”课程的理论和实验教学重点和难点,温室的设计涉及很多参数又很抽象。建课方提供的“日光温室设计及环境仿真虚拟实验教学项目”视频包含了基础理论讲解、三维参量建模、建造流程模拟、温室环境仿真等虚拟人机交互实验,通过观看仿真虚拟视频学生如临现场,深入系统地学习了日光温室设计及建造过程,实现了理论与实践相结合,解决了教学中的难点,教学效果得到优化。

4“园艺设施与环境”课程跨校修读学分实施中存在的问题

4.1少部分学生学习缺乏主动性,学习动力不足

虽然在开课之初即告知学生网络视频观看在期末总成绩中占有一定比例,但仍有少部分学生观看视频的主动性并不高,往往需要授课老师多次、反复提醒才能完成;视频播放时做其他事情,或者人根本就不在电脑旁边[4],存在“挂机”“刷课”现象,不能进行深入思考、真正学到知识。个别学生对线上作业测试的完成进度也很缓慢,需要教师频繁督促。在实践环节,个别学生不能主动动手参与,存在“围观”的现象。缺乏主动性、动力不足造成了少部分学生没有做到理论与实践结合起来去理解知识点,没有做到知其然而知其所以然。从最终考核成绩看,学生对授课内容的掌握出现了两个极端,个别学生成绩很不理想。

4.2线上学习效果难以判断

网络平台虽然能统计访问数、讨论数,对学生是否利用网络查找答案或者复制他人答案完成作业测试内容无法判断,尤其是网络平台上互动问答部分的问题,学生回答的内容很相似,后来提交答案的学生基本参考了先提交的学生的答案。网络平台目前对这种情况缺乏有效的监测手段,因而时有出现线上部分成绩很高,而期末线下考试成绩不及格的现象。

5提升“园艺设施与环境”课程跨校修读学分效果的措施

5.1提高学生学习积极性

在教学中,教师要根据学生生源的特点,通过巧妙设计课堂练习、测试等提高学生学习积极性。例如,采用雨课堂授课方式,在讲完一部分内容后向学生发送课堂练习题,通过作答情况了解学生对知识点的掌握情况;有的放矢地加以强调,每次课程结束后通过课堂报告了解学生课堂学习情况;对报告中提示优秀的学生在下次上课时予以表扬,对雨课堂出现预警的学生及时提醒,通过这样的方式营造积极向上的课堂学习氛围。

5.2加强网络平台建设

平台方做好相关维护和管理工作,为达到提高学生在线观看视频的效果,可以在视频播放过程中进行拍照,避免视频持续播放无人观看或者委托他人连续播放教学视频获取分数的现象[11];对线上作业测试等环节采用合适的方式控制学生把通过搜索引擎中得到的内容作为答案上传,以保证学生在回答问题中真正有所收获。

5.3校企合作强化实践教学

为满足新农科建设对构建实践教学平台的要求[8],辽东学校园艺专业在企业建立了多个校外实训基地,其中丹东市翰林蓝莓科技有限公司日光温室、塑料大棚等设施类型齐全,与之配套的水肥一体化等设备先进。“园艺设施与环境”课程的实践环节,如设施类型调查、设施节水灌溉技术、设施覆盖材料的使用和管理等项目在丹东市翰林蓝莓科技有限公司完成。由该公司的技术人员现场讲解,并带领学生分组操作,实践结束后由企业技术人员和任课教师共同给出学生的实践成绩。通过这种边讲边做边考核的方式,极大提高了学生的动手操作能力,符合新农科培养一批爱农业、懂技术的实用技能型农林人才的要求。

5.4将思政元素融入课堂教学

在全国高校思想政治工作会议上强调:“要坚持把“立德树人”作为中心环节[12],把思政工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创中国高等教育事业发展新局面[13]。”因此,在授课过程中教师采用多种途径,将思政元素融入课堂教学。例如,在讲授园艺设施光照特征及其调控前,采用学习通给学生布置“合理采光时段”理论的预习任务,课堂中分组讨论;在总结时,告知学生是由跨校修读学分课程建设方的负责人沈阳农业大学李天来院士首创日光温室采光、蓄热和保温设计理论。当学生听到教师的介绍后立即提升了课堂关注度,教师也顺势向学生讲述了李天来院士1988年受到沈阳农业大学的召唤,毅然离开日本回到祖国研制中国节能日光温室及其蔬菜栽培技术体系的“棚菜人生”,让学生领悟他的赤子之心、爱国情怀。通过这一思政元素的融入,培养学生“学农、爱农、兴农”的专业思想,提高了学生学好本门课程的使命感。

6结语

基于跨校修读学分课程的教学模式补齐了高等教育资源不平衡、不充分的发展短板[14]。通过跨学校修学分,学生们共享了建课方学校优秀的师资力量和教学资源,实现了学科交叉。课堂教学中,不再花费大量时间去讲授基础知识,有更多的时间去讲授重点、难点以及与实践相关的知识[15]。5年来“园艺设施与环境”利用智慧树平台进行课程跨校修学分教学研究与实践,教师的教学能力得到了提升,学生分析问题、解决问题的能力得到了改善[16]。未来将和建课方一起进行课程建设的探索,推动利用优质教学资源的跨校修学分课程在新农科背景下进一步改革。