果树穴贮砖对葡萄幼苗光合荧光的影响

摘要:为探究果树穴贮砖对葡萄幼苗光合荧光的影响,以2年生‘夏黑’葡萄幼苗为试验材料,采用箱栽法,设置无果树穴贮砖(CK)、果树穴贮砖a(T1)、果树穴贮砖b(T2)3种处理,研究不同果树穴贮砖对葡萄幼苗叶片叶绿素含量、光合特性、荧光特性的影响。结果显示,在同一灌水周期内,T1、T2处理显著提高了葡萄幼苗叶片中叶绿素和类胡萝卜素的含量,葡萄幼苗叶片的净光合速率和瞬时水分利用率呈先升高后降低的趋势;整个灌水周期内,T1、T2处理的净光合速率均显著高于CK处理的净光合速率。说明T1、T2处理显著提高了叶片净光合速率、瞬时水分利用率,并且提高了叶片荧光强度,有效增强了葡萄在干旱区水分胁迫下叶片光合性能的稳定性。

葡萄(VitisviniferaL.)是世界上栽培最早、分布最广的一种落叶藤本果树。葡萄的营养价值丰富,有较高的医疗价值。葡萄作为人工栽培果树的历史已有五六千年,是世界性重要果树种类之一,栽培面积和产量一直位于世界果树榜前列[1]。新疆是我国葡萄的重要产区,发展葡萄产业具有巨大优势,新疆位于欧亚大陆腹地,光照资源丰富、昼夜温差大,得天独厚的气候条件具备了生产优质葡萄的必要条件。新疆葡萄种植面积14.9万hm2,产量267582.8万t,分别占全国的18.4%和19.4%,葡萄种植面积和产量均居全国第一[2-3]。然而,由于新疆干旱少雨的气候及复杂多样的生态环境,使得葡萄在生长季时常常面临着低温、干旱、盐碱和水肥利用率低等非生物胁迫因素制约,严重制约了新疆葡萄产业健康和可持续发展[4]。

目前,新疆葡萄种植中水肥利用方面仍存在问题,传统漫灌方式广泛应用于农业灌溉中,然而,漫灌在通过地表径流、土壤蒸发和深层渗流导致水分流失的同时[5],还容易造成养分的流失和挥发,降低了肥料的利用率。氮肥在使用中也容易通过径流、挥发等途径损失[6],从而导致土壤肥力下降、农作物品质降低,并引发环境污染,因此肥水的合理利用是保证葡萄丰产、稳产、优质的一项重要举措。

为提高果树水肥利用效率,采用穴贮施肥是个较好的办法。穴贮施肥则是通过根部施肥来完成的,根部施肥需掌握根系的生长、分布及吸收特性,才能将肥料施加到最为合适的部位,发挥出肥料的最大效能。果园生产中,地膜覆盖穴贮肥水技术、隔行交替灌溉、沟状轮替施肥等均应用了优化局部土壤的原理。

“穴贮肥水技术”利用了大约10%土壤优化区域的根系吸收水肥,满足了树体活跃代谢的需要,使树体春季形态建成快,生长速率高,显著提高了产量和品质,且节约肥水可达70%,近年来在山丘旱地推广30.67万hm2,创造经济价值约7.6亿元[7]。穴贮肥水是果园优质高产的一项抗旱保肥土壤管理技术[8]。穴贮肥水可以将施入的肥水临时贮存起来,减少流失,缓慢释放养分、水分,延长果树肥水供应时间,使果树全年肥水供给稳定,明显地改善果树生长发育状况,达到增产、壮树的目的。研究表明,合理的节水灌溉能明显降低植株叶片中叶绿素的降解,使叶片维持较高的光合速率,促进干物质的积累,促进作物高产高效[9]。

自1980年代以来,地下滴灌已成为最有效的灌溉系统[10]。该种灌溉系统在低压下直接向植物根系提供水,对提高葡萄产量和水分利用具有重要意义[11-12]。因此,深入研究穴贮肥水技术并拓展其应用,并与地下滴灌相结合,进行新型地下穴贮滴灌施肥研究,对提高果树营养水平、产量及品质具有重要作用。地下穴贮滴灌系统就是结合地下滴灌和传统的“穴贮肥水技术”后提出的“低压地下穴贮滴灌系统”[13]。

为了解决滴灌水中水分、养分渗漏的问题,采用一种新的地下穴贮滴灌方法,将有机肥和一些具有保水保肥性的土壤调理剂制作成砖块。目前,针对葡萄施穴贮砖块的种类和使用效果研究报道较少,因此,设置不同配方的穴贮砖块进行葡萄穴贮效果研究,通过测定穴贮后葡萄光合荧光参数,分析不同配方穴贮砖块对葡萄光合作用的影响,筛选适合葡萄穴贮的穴贮砖肥配方,对提高葡萄树体营养水平、产量及品质具有重要意义。

1材料与方法

1.1试验材料与设计

1.1.1试验地概况。试验场地位于石河子大学农学院试验站日光温室内进行(86°03′E,45°19′N)。温室昼夜温度25℃/18℃,相对湿度75%~80%,昼夜时长15h/9h。采用箱栽试验,箱长40cm、宽40cm、高60cm。箱栽土用过筛土和黄沙(过筛土∶黄沙=1∶1)混匀。过筛土选试验站葡萄园0~20cm深度土壤过40目网筛。箱土的pH值7.56,含有机质12.60g/kg,全氮0.43g/kg,碱解氮35.72mg/kg,速效磷28.6mg/kg,速效钾23mg/kg,土壤容重1.40g/cm3。

1.1.2试验材料。选用‘夏黑’2年生扦插幼苗,所用苗木株高15~20cm,具有4~5片功能叶,根系健壮且生长量基本一致。葡萄苗于6月10日定植于种植箱。1.1.3试验设计。试验共设3个处理,分别为无穴贮砖处理(CK)、穴贮砖a处理(T1)(规格:长23cm、宽11cm、高4cm;配比:300g牛粪、300g羊粪、100g蛭石、50g蒙脱石、10g生物炭)、穴贮砖b处理(T2)(规格:长23cm、宽11cm、高4cm;配比:300g鸡粪、300g油渣、100g蛭石、50g蒙脱石、10g生物炭)。每个处理均为单株小区,重复5次。采用盆栽试验。穴贮砖在幼苗一侧距离土面20cm处挖穴施入,穴贮砖处理后25d用滴灌方式统一浇水且各种植箱浇水量相同,其他田间栽培管理条件均保持一致。

1.2测定项目及方法

1.2.1叶绿素含量的测定。果树穴贮砖处理80d后在同一灌溉期灌溉后1d、7d、13d选取各处理第5~6节位叶片(相同朝向且刚完全展开的绿叶),避开主脉剪取0.1g,采用乙醇-丙酮比色法(纯丙酮∶无水乙醇∶水=4.5∶4.5∶1)暗处(室温)浸提48h。测定叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素含量。

1.2.2光合参数的测定。果树穴贮砖处理80d后在同一灌溉期灌溉后1d、7d、13d选取受光充分、植株新梢向下第5、6、7片叶,在10:00-13:00每处理选取生长一致的植株5株(重复5次),使用Li-6800光合仪测定系统测定光合参数,主要为胞间二氧化碳浓度(Ci)、净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr),瞬时水分利用率(Wue)用光合速率与蒸腾速率的比值反映。

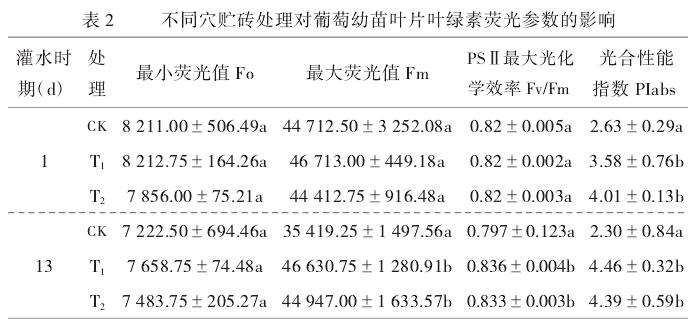

1.2.3叶绿素荧光参数的测定。采用多通道植物效率仪M-PEA(HansatechInstruments,Norfolk,英国)在滴灌后1d、13d测定。测定指标有最大荧光(Fm)、最小荧光(Fo)、光合性能指数(PIabs)、PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)等。

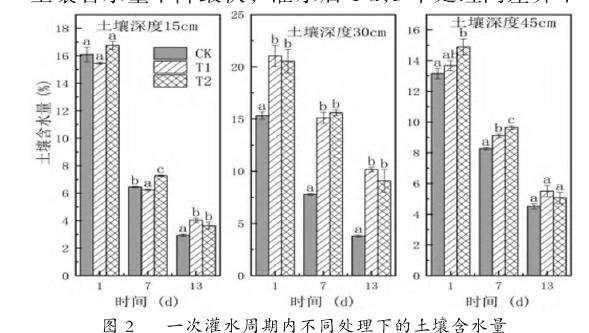

1.2.4土壤含水量的测定。土壤样品取样时间与光合指标测定时间一致。在地下穴贮滴灌系统一侧0~45cm土壤剖面,每15cm取一次样,将土样装入铝盒称鲜土重,并在105℃烘箱中烘干至恒重,慢慢冷却至室温并称量烘干土重。土壤含水量(%)=(原土重-烘干土重)/烘干土重×100。

1.3数据分析

试验数据通过Excel软件进行统计,利用SPSS19.0软件进行方差分析,采用Origin2018作图。

2结果与分析

2.1不同果树穴贮砖块处理葡萄叶片的叶绿素含量的变化

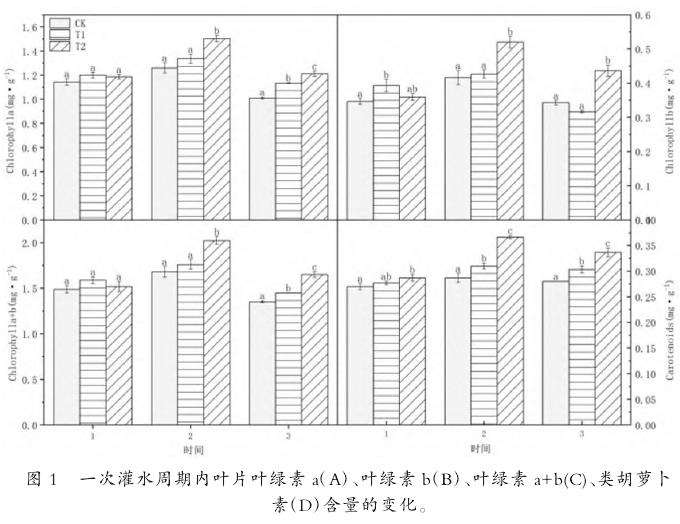

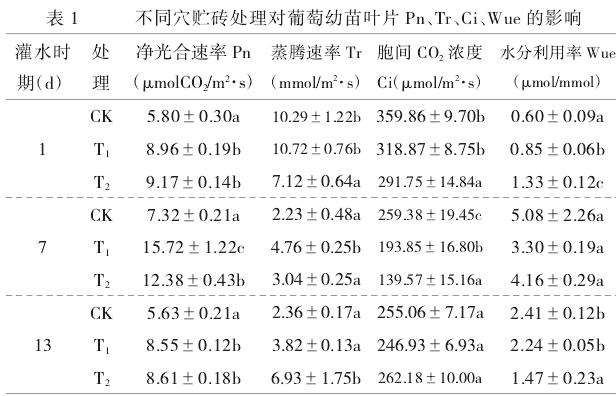

由图1可知,在同一个灌水周期内,叶绿素a含量、叶绿素b含量、类胡萝卜素含量、叶绿素a+b含量均呈现先升高后降低的趋势。CK与T1处理下各时间段叶绿素含量均增加,T1叶绿素a、叶绿素b和类胡萝卜素含量虽然比CK高,但两者差异均不显著,叶绿素a+b含量T1显著高于CK。灌水后第7d、13d,T2处理的叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜素、叶绿素a+b含量均显著高于CK、T1。

2.2不同果树穴贮砖块处理葡萄叶片光合指标的变化

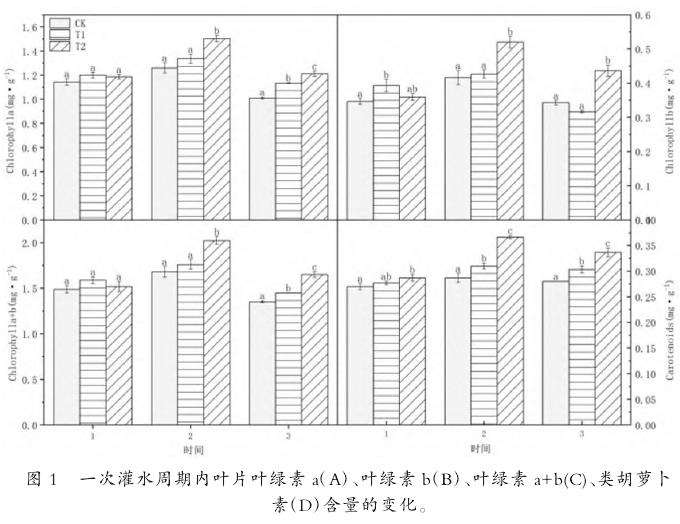

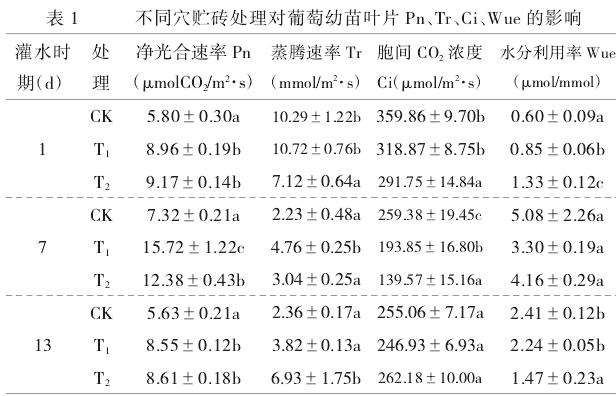

由表1可知,在同一灌水周期内,葡萄幼苗叶片的Pn和Wue呈先升高后降低的趋势。整个灌水周期内,T1、T2处理的Pn均显著高于CK处理。在灌水后1d,CK与T1处理的Tr显著高于T2处理的Tr;在灌水后第7d,T1的Tr显著高于CK与T2;在灌水后第13d,T2的Tr显著高于CK和T1。整个灌水周期内,CK的Ci相对较大,灌水后1d,CK、T1显著高于T2,CK相较于T1略高但不显著;灌水后7d,CK>T1>T2且均差异显著;灌水后13d,3个处理间的Ci差异不大。在灌水后1d,3个处理的Wue为T2>T1>CK且均差异显著;灌水后第7d,3个处理的Wue差异不大;灌水后13d,CK、T1显著高于T2,CK与T1之间差异不大。

2.3不同果树穴贮砖块处理葡萄幼苗叶片叶绿素荧光参数的变化

由表2可知,灌水后1d,3个处理的葡萄幼苗叶片叶绿素荧光参数Fo、Fm、Fv/Fm差异不大,T1、T2的PIabs显著高于CK。灌水后13d,2个不同果树穴贮砖块处理葡萄幼苗叶片的Fo均高于CK,但均差异不显著,T1、T2的Fm均显著高于CK,分别高24.04%、26.90%;2个果树穴贮砖块处理中,T1的Fm略高于T2,2处理之间差异不显著。T1、T2的PSⅡ最大光化学效率(Fv/Fm)均显著高于CK,以T1最高,为0.836,比CK高4.89%。整个灌水周期内T1、T2的PIabs均显著高于CK,CK在灌水周期内的PIabs下降了14.35%,而T1、T2在灌水周期内分别增加了24.58%、9.48%。

2.4不同果树穴贮砖对一次灌水周期内土壤含水量的变化

由图2可知,灌水1d、7d、13d后,同一灌水时间CK处理下的不同土层的土壤含水量分布较为均匀。灌水后,T1和T2处理的浅层土壤15cm处及深层土壤45cm处的土壤含水量较低,而中层土壤30cm处的土壤含水量明显较高。3个处理的各层土壤含水量均随着时间延长而下降。浅层土壤15cm处的土壤在灌水后土壤含水量下降最快,灌水后1d,3个处理间差异不显著;灌水后7d,土壤含水量为T2>CK>T1,且差异均显著;灌水后13d,T1、T2处理的土壤含水量均显著高于CK处理。中层土壤30cm处的土壤含水量T1、T2处理在整个灌水期内均显著高于CK。深层土壤45cm处,T2处理的土壤含水量在前期始终最高,但灌水后13d3个处理的土壤含水量差异不显著。

3讨论

3.1不同果树穴贮砖块对葡萄叶片的叶绿素含量的影响

叶绿素含量与植物叶片光合能力密切相关,叶绿素是光合作用中光能捕获的物质基础,与光合作用中光能的吸收和转化密切相关[14-15]。相关研究指出,一定程度的水分胁迫有助于葡萄叶片中叶绿素的合成,但持续性的重度水分胁迫则会加速叶绿素分解,最终导致植物光合色素含量下降[16-17]。本研究结果显示,在同一灌水周期内,随着灌水后时间的增加,类胡萝卜素、叶绿素a+b、叶绿素a和叶绿素b含量均呈先增加后降低的趋势。与CK处理相比,T1、T2处理的葡萄叶片中叶绿素和类胡萝卜素的含量均有所提高,且T2处理的叶绿素和类胡萝卜的含量显著高于T1处理。这可能是由于果树穴贮砖给葡萄幼苗提供了养分并且吸附了土壤中含水量供给葡萄植株,增强了叶片中叶绿素的合成能力,从而增强葡萄植株的光合作用。

3.2不同果树穴贮砖块对葡萄叶片光合特性的影响

植物光合作用的过程是利用光能将二氧化碳和水转化为有机物的过程,而果树光合作用的强弱与其经济产量有着密切联系,因此通过调节土壤含水量来提高果树有机物的合成是促进植株生长和水分高效利用的一项重要举措[18]。本试验中,在同一灌水周期内不同果树穴贮砖处理的净光合速率均表现为先升高后降低的趋势,表明葡萄植株的光合性能与土壤中水分的供给有关,且在整个灌水期内T1、T2处理的净光合速率都显著高于CK处理,整个灌水周期内中层土壤30cm处T1、T2处理的土壤含水量均显著高于CK处理,说明果树穴贮砖能够缓解水分胁迫对葡萄植株光合作用的影响,表明果树穴贮砖能够吸附并储存一部分水分,可长时间稳定地供给果树生长需要,同时,果树穴贮砖能让水分集中在植株根系分布区,有利于植株根系对养分和水分的获取,提高植株的水肥利用效率,从而给叶片提供持续的水分和养分,进而提高光合性能。

3.3不同果树穴贮砖块对葡萄叶片叶绿素荧光特性的影响

荧光和用于光化学反应的能量是竞争的关系,两者之间紧密相连,荧光可以反映出不同胁迫对植株光化学反应的影响[19-20]。研究表明,叶绿素荧光可作为一种可靠的技术来监测植物的生理变化,用作植物受胁迫的指示[21],荧光参数可以用作植物抗逆评价的参考指标[21]。在灌水后1d,CK处理的PIabs显著低于T1、T2,灌水后13d,T1、T2处理的Fm、Fv/Fm、PIabs均显著高于CK处理,说明植物叶片Fv/Fm值越大,PSII光能转化效率越高,其PSII活性越强[22-23]。PIabs是以吸收光能为基础的性能指数,可以准确地反映植物光合作用的整体状态,PIabs、Fv/Fm较低,说明光能转化效率低限制了光合作用。在同一灌水条件下T1、T2处理能够通过对土壤水分的调节稳定光合系统的结构和功能,优化了PSⅡ中的能量分配,促进电子在光系统间的传递,进而缓解水分胁迫对葡萄光化学活性的影响。

4结论

同一灌水周期内,T1、T2处理显著提高了葡萄叶片中叶绿素和类胡萝卜素的含量,且T2处理相比T1处理葡萄叶片中的叶绿素和类胡萝卜素的含量显著提高,叶片净光合速率、瞬时水分利用率也显著提高,说明在地下穴贮滴灌系统中,T1、T2处理提高了叶片荧光强度,有效增强了葡萄在干旱区水分胁迫下叶片光合性能的稳定性。(收稿:2024-02-07)