改革开放后(1979-2000年):历史文脉环境中的园林设计探索阶段

2.1影响因素

20世纪80-90年代,西安执行了第二版(1980—2000年)和第三版(1995—2010年)城市总体规划。在第一版城市总体规划中,虽然对古建筑、古遗址采取与园林绿地相结合的方式而达到有效保护的目标,但对文物环境的保护也还没有提高到应有的认识。这时期编制的第二轮城市总体规划在第一轮的基础之上,明确提出了“保持古都风貌”的规划基调和建设原则,对旧城区的建筑高度进行控制。

第三版城市总体规划中定性西安为世界闻名的历史名城,我国重要的科研、高等教育及高新技术产业基地,提出“中心集团,外围组团,轴向布点,带状发展”的规划布局结构。在古城保护方面延续前两版的名城保护理念,提出了“保护古城,降低密度,控制规模,节约土地,优化环境,发展组团,基础先行,改善中心”的规划原则,

第三版城市总体规划中定性西安为世界闻名的历史名城,我国重要的科研、高等教育及高新技术产业基地,提出“中心集团,外围组团,轴向布点,带状发展”的规划布局结构。在古城保护方面延续前两版的名城保护理念,提出了“保护古城,降低密度,控制规模,节约土地,优化环境,发展组团,基础先行,改善中心”的规划原则,

除了城市发展的定位,这一时期的园林发展还受到以下因素的影响:

①传统造园思想与地域文化:无论是城市公园、景区、历史建筑周边、还是遗址地空间环境营建,传统造园思想与手法依然是这一时期各类园林空间创作的源泉。

②行业政策:“园林城市”“山水城市”等新的行业政策与号召促进了西安园林发展与人居环境建设结合,形成了自身独特的风貌特色。

③日式园林文化:20世纪70年代,西安与日本的京都、奈良成为友好城市,随着中日文化交流与学术往来,一些纪念性项目相继落成(如1979年兴庆宫公园内的阿倍仲麻吕纪念碑),在青龙寺等项目的实践中还有日本设计师的参与,此外盆景园(1983年)中还专门设计了中日友好庭园,融人了红拱木桥、石灯笼、洗手鉢等日本古典园林中常见的要素。

①传统造园思想与地域文化:无论是城市公园、景区、历史建筑周边、还是遗址地空间环境营建,传统造园思想与手法依然是这一时期各类园林空间创作的源泉。

②行业政策:“园林城市”“山水城市”等新的行业政策与号召促进了西安园林发展与人居环境建设结合,形成了自身独特的风貌特色。

③日式园林文化:20世纪70年代,西安与日本的京都、奈良成为友好城市,随着中日文化交流与学术往来,一些纪念性项目相继落成(如1979年兴庆宫公园内的阿倍仲麻吕纪念碑),在青龙寺等项目的实践中还有日本设计师的参与,此外盆景园(1983年)中还专门设计了中日友好庭园,融人了红拱木桥、石灯笼、洗手鉢等日本古典园林中常见的要素。

2.2文物环境的保护与塑造

在这样前提下,西安于20世纪80-90年代进行了一系列历史建筑周边环境保护与更新的项目,在实践中探索与创新,从设计理念、手法与细节上贯彻了“保持古都风貌”的意图。许多项目从选址、立意、建筑布局的轴线关系、尺度的对比、形态的呼应等方面体现出了对历史环境的充分解读与尊重以及宾主关系的把握,孕育出了独具特色的园林思想与经验。

2.2.1传统空间童识与手法

(1)“意境再现”

古代长安曾孕育出“象天法地”“天人合一”等营城思想,形成在处理城市与大尺度自然山水之间独特的价值理念与审美标准,在人工营造因借自然的过程中建立起了自然与人文景观和谐统一的空间秩序。如唐代将“长安六岗”的功能布局与易经“乾卦”六爻相互呼应;宫城殿宇的选址与秦岭各峰谷形成对应的轴线关系等。

基于此,西安在这一阶段的规划实践中注重传承古代营城思想,不仅保护自然山脉、河流、台原等历史地景空间;还提出了对视线通廊的保护(包括“南门至大雁塔、大雁塔至青龙寺遗址、青龙寺遗址至东门”这3条重点文物古迹通视走廊)……这些都为现代园林实践中能够再现古代登临、远眺、俯瞰、仰视等历史空间感受和文化意境在大尺度层面奠定了基础与条件。

在中小尺度层面,从古代诗词描述的场景中提取灵感,阐释古人园居生活的画境与意境是西安现代园林探索地域化特色的一个重要途径。1980年代位于大雁塔东侧的春晓园就是其中最典型的代表。

春晓园占地约4hm2,是三唐工程的组成部分,也是大雁塔风景区继长安盆景园、紫薇园、清流园之后的又一处园林风景区。“春晓园”一名取自唐代诗人孟浩然的五言绝句《春晓》:“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。”造园思想来自王维的《鸟鸣涧》:“人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春润中。”园中以春山春洞为整体造园背景,园内地形自然起伏,山水模拟自然界的溪涧、瀑布、跌水、石滩、湖泊,树木花草反映了自然界植物群落之美,有山地松林、竹园、草地、银杏林等。

园内制高点柳浪亭取意刘禹锡的《柳枝词》:“清江一曲柳千条,二十年前旧板桥。”此外,王维著名的“辋川二十咏”中的“金屑泉”“白石滩”“竹里馆”等景点也通过巧妙地组景、构景得到了意境再现,并合理地被纳人整体的园林艺术构架之中。[18]

春晓园占地约4hm2,是三唐工程的组成部分,也是大雁塔风景区继长安盆景园、紫薇园、清流园之后的又一处园林风景区。“春晓园”一名取自唐代诗人孟浩然的五言绝句《春晓》:“春眠不觉晓,处处闻啼鸟。”造园思想来自王维的《鸟鸣涧》:“人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春润中。”园中以春山春洞为整体造园背景,园内地形自然起伏,山水模拟自然界的溪涧、瀑布、跌水、石滩、湖泊,树木花草反映了自然界植物群落之美,有山地松林、竹园、草地、银杏林等。

园内制高点柳浪亭取意刘禹锡的《柳枝词》:“清江一曲柳千条,二十年前旧板桥。”此外,王维著名的“辋川二十咏”中的“金屑泉”“白石滩”“竹里馆”等景点也通过巧妙地组景、构景得到了意境再现,并合理地被纳人整体的园林艺术构架之中。[18]

(2)“借景得景”

这一时期的造园师与建筑师大多深受传统造园思想与空间意识的影响,对历史建筑的“巧于因借”成为文物环境空间塑造的重要思路,在实际创作中结合具体项目因地制宜地应用与发挥,形成了具有创新性的手法。

借景得景”源自张锦秋大师对青龙寺“空海纪念碑工程”的论述[19]:1982年落成的青龙寺空海纪念碑工程-是为了纪念中日友好使者空海-而建的,工程选点在青龙寺遗址范围内,寺庙所在的乐游原地势高爽,极目终南,俯瞰城垣,是唐长安城最富吸引力的游览场所。由于纪念碑布置在青龙寺址东端高地上,站在碑坛之上又是居高临下的形势,过屋脊、廊顶、墙头,远借雁塔影,悠然见南山。虽然从平面图上看似乎是被封闭在院墙之内,而实际上借助于地形的高差,扩大了视野。因塬就势不仅可以“得景”,同时也收到很好的成景效果:接待厅一组唐风建筑紧靠塬坎,从塘仰望,陡坎±有堂翼然,“自成一景”。-

另一个代表案例是在三唐工程的景观设计中,除了利用对景、框景、远借、邻借,使每组建筑都把大雁塔组织到各自的主景之中;还将“借景雁塔”组织到了唐华宾馆的“动态景观序列”中,把握起景、主景和结景,形成各自不同的意境:序列从唐华宾馆入口开始,一泓池水、仿唐敞轩与遥借的雁塔构成“起景”。进人大堂,透过迎面落地大玻璃窗映人庭院的波光绿影。宽阔的内庭院是唐华宾馆的“主景”,也是动态景观序列的高潮,清澈的池水、朴拙的终南石,游人漫步其间,遥见塔影。进人客房,当客人透过窗帷再次领略到古塔的风采时,这是一个意味深长的“尾声”。远借的塔影在视景中反复出现,犹如优美的主旋律在乐曲中悠然回荡。[19]

2.2.2整体保护思想与实践

第二轮西安城市总体规划对明城保护和古都风貌保护,做了明确规定和具体处理,提出“保存、保护、复原、改建与新建开发密切结合,把城市的各项建设与古城的传统特色和自然特色密切结合’’的原则。并在总图中反映出“保护明城完整的格局,显示唐城的宏大规模,保护周、秦、汉城的伟大遗址”。

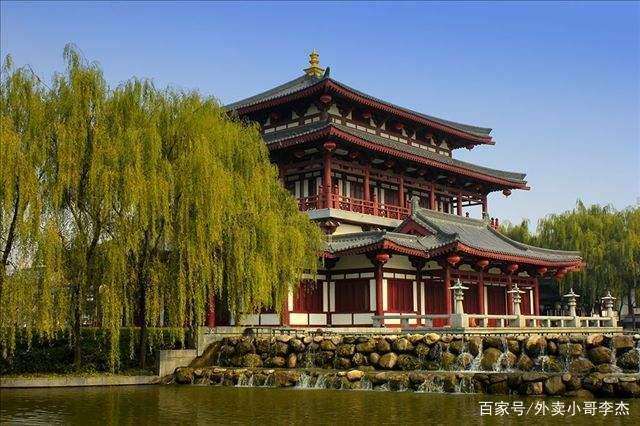

以一环(唐长安城部分外廓)、一线(朱雀大街)为主要格局,将慈恩寺、大雁塔、青龙寺、兴善寺、小雁塔、大明宫、兴庆宫、西市、乐游原、曲江池、芙蓉园等联结起来,组成点线面整体,反映出唐长安城的历史风貌;对明城区则以保护与改造相结合的方针,构成一环(城墙)、二片(北院门及碑林地区)、三线(湘子庙街、书院门街、北院门)和十八点,

以一环(唐长安城部分外廓)、一线(朱雀大街)为主要格局,将慈恩寺、大雁塔、青龙寺、兴善寺、小雁塔、大明宫、兴庆宫、西市、乐游原、曲江池、芙蓉园等联结起来,组成点线面整体,反映出唐长安城的历史风貌;对明城区则以保护与改造相结合的方针,构成一环(城墙)、二片(北院门及碑林地区)、三线(湘子庙街、书院门街、北院门)和十八点,

在这样的大背景下,西安于1980年代展开了著名的环城建设。针对明清古城墙破坏严重,城河污染等问题,1983年4月开始的环城建设是规模宏大,具有历史意义的文物保护工程,也是改善生态环境的城市园林绿化工程。其基本规划思想是对“墙、河、林、路”一并治理,保护历史文物,完善雨水排蓄系统,开通环城北路,增加绿化面积,充实绿化内容,建成独具特色的环城公园。[2°]之后,在1990年代完成了钟鼓楼广场这一综合性的古迹保护与旧城更新工程。

广场以大片绿地为主,采取了地面与地下结合的开发方式。它为人们提供了观赏钟、鼓楼的开敞空间,两座古建交相辉映的风貌异常鲜明,它像一根纽带把书院门南大街、北院门和大清真寺连接了起来,形成古都文化旅游带。[2°]不论是“四位一体”的环城公园,还是打通钟、鼓楼通视关系的中心广场,都将园林设计纳人古城保护的框架下,体现了注重“整体性”的遗产保护思想。

广场以大片绿地为主,采取了地面与地下结合的开发方式。它为人们提供了观赏钟、鼓楼的开敞空间,两座古建交相辉映的风貌异常鲜明,它像一根纽带把书院门南大街、北院门和大清真寺连接了起来,形成古都文化旅游带。[2°]不论是“四位一体”的环城公园,还是打通钟、鼓楼通视关系的中心广场,都将园林设计纳人古城保护的框架下,体现了注重“整体性”的遗产保护思想。