摘要:以洮河林区中冶力关林场中的油松林为研究对象,通过实地考察与构建模型等调查方法,记录、分析了油松林的密度、胸径、树高、生物量及碳储量等指标。结果表明,洮河油松林在维持区域生态平衡方面发挥了关键作用,其生长动态受多种生态因子影响。据此,提出优化林分管理的策略,以促进油松林长期健康的生长,为油松林的保育和利用提供科学的依据。

油松林作为一种典型的针叶林类型,在甘肃洮河林区具有显著的生态和经济价值[1]。油松林的特点在于其耐旱、耐寒的生物学特性,以及在该地区生态系统中的主导地位。其中,林分结构,即树木的年龄、大小、空间布局等特征,是了解分析森林功能和生态过程的基础[2]。而生长动态,则反映了油松林随时间变化的生长趋势,对评估森林资源的可持续性至关重要。以往在研究油松林林分结构时较为侧重于静态描述,忽视了其动态的变化和内在生长机制。本研究将采用现代生态学的手段,利用树高生长模型,揭示其林分结构及生长动态,更全面地分析油松林的生态特征,为林区的森林管理提供科学依据。以期通过细致分析油松林,为洮河林区的森林资源保护和可持续发展提供理论支持和实践指导。

1研究区概况

选取甘肃省洮河生态建设管护中心内的冶力关林场为样地,位于甘南藏族自治州临潭县、卓尼县,地处103°43'40''~103°59'00''E与34°51'35''~35°09'25''N之间,地形南北高、中间低,海拔2103~4081m,平均坡度25~35°。林场总面积79420hm2,森林覆盖率40.6%,以高山暗针叶林为主,其中,油松林多分布在高山阴坡和上部地带。甘肃省冶力关林场作为国家重点生态保护区,位于洮河上游,是黄河重要的水源涵养区,其森林资源和生物多样性对于维持区域生态系统平衡具有重要作用。

2调查方法

2.1样地设置

采用地理信息系统辅助下的网格化取样技术,设定30个固定样地,每个样地面积900m2(30m×30m)。样地间距调整为50m±5m,减少边缘效应。样地布局需要考虑海拔梯度(通常为2300~3200m),采用激光测距仪测定海拔,并利用数字坡度计记录坡度。每个样地内,运用五点取样法布置5个1m2的微型样方,用于评估草本层盖度。同时,利用胸径尺测量样地内所有油松胸高直径(DBH)。利用超声波测高仪获取树高,确保数据精确度在±0.5%以内。

2.2样地调查

林地选定后开展细致的样地调查,以量化油松林的林分结构及生长动态。调查于2024年夏季进行,选取20个10m×10m的固定样方,保证数据的代表性和准确性。调查中,准确测量每株油松的胸径、树高、冠幅,并记录树木的年龄。数据显示,油松林密度为450株/hm2,胸径分布呈正态,平均胸径25cm,平均树高15m,平均冠幅3.5m。通过年轮分析,树木年龄分布在40~80年,平均年龄为60年。土壤样本分析显示,土壤pH值为6.8,有机质含量3.2%,土壤湿度25%,这些土壤特性为油松生长提供了良好的条件。此外,还记录了林下植被的种类和覆盖度,发现主要有草本植物30种、灌木10种,林下植被覆盖度为60%。这些详实的数据为深入分析油松林的生态功能和生长趋势提供了重要依据。

2.3数据处理与分析

通过调查甘肃洮河林区油松林的样地,收集到有关林分结构及生长动态的数据,需要对此数据进行处理与分析,揭示油松林的直径分布、树高生长模型等关键生态指标,以便于精确量化林分特征,深入理解其生长规律[3]。首先,严格质量控制原始数据,通过逻辑检验和异常值检测,排除离群数据点,避免误导分析结果。随后,对核心变量如胸高直径(DBH)、树高(H)、冠幅(CW)等进行描述性统计分析。基于此,采用频数分布分析和Weibull概率密度函数拟合,定量描述树木的直径分布,识别林分中不同径级树木的频次分布特征,并确定最优拟合模型,从而为林分结构的准确评估提供依据。

2.4构建树高生长模型

利用处理后的数据构建树高生长模型,预测树木生长潜力,了解生长规律,并为森林资源管理提供科学依据。通过构建树高生长模型,深入探究油松林的生长动态,为洮河林区的森林资源可持续利用和生态保护提供精准的数据支持和决策参考。

先选择线性模型作为基础模型,使用统计软件进行回归分析,估计模型参数a(截距)和b(斜率),以此设定模型形式,假设树高(H)是胸径(Db)的函数,则基本模型形式为式(1)所示:

式(1)中,uj表示样地随机效应;ej表示误差项。采用随机抽样的方法,将原始数据集分为训练集和测试集。其中,训练集占总数据的70%~80%,测试集占剩余的部分,如果数据集中某些类别不平衡,采用分层抽样方法,确保每个类别在训练集和测试集中的比例相同。由于甘肃洮河林区油松林林分结构及生长动态的研究目标是了解林分的组成、结构和随时间的变化规律。因此,可选用线性混合效应模型,分析同一地区不同样地的树木生长数据,使用训练集数据估计模型参数。

将训练好的模型应用于测试集数据,得到一系列预测值,这些预测值将用于后续的性能评估。如度量预测值与实际值之间的差异,具体计算如式(2)所示:式(2)中,Ms表示预测值与实际值之间差异的平方的平均值;yi表示第i个实际值;yi表示对应的预测值;n表示测试集中的样本数量。

通过这些步骤,确保树高生长模型在统计上有效,为甘肃洮河林区油松林的可持续管理提供科学依据。

3结果与分析

3.1林分结构特征

通过系统抽样调查,计算油松林树木密度,并采用点格局分析(PointPatternAnalysis)评估其空间分布模式。结果显示,树木密度为458株/kg,分布格局接近随机分布(P=0.576),表明林分内光照和资源的空间竞争较为均衡。同时,对树木胸径进行频数分布分析,并构建树高生长模型以描述径级结构,发现林分中存在明显的多径级分布,其中,优势径级为20~30cm,占35.6%,反映出该林分为异龄林,有利于林分稳定性和生物多样性的维持。

通过统计分析各径级树木的树高,发现树高与胸径之间存在显著的正相关关系(R2=0.843)。随着年龄增长,树高增长速率呈现递减趋势,尤其在树木成熟期后。利用异速生长方程估算不同径级和树高的生物量,结果显示,生物量主要集中在较大径级(DBH>30cm)的树木上,占总生物量的56.3%,这些个体对林分的碳储存和生态功能的贡献尤为显著。为了更直观地展示这些研究结果,通过测试不同点位的林分结构及生长动态的关键指标,分析林分结构及生长动态的变化趋势。

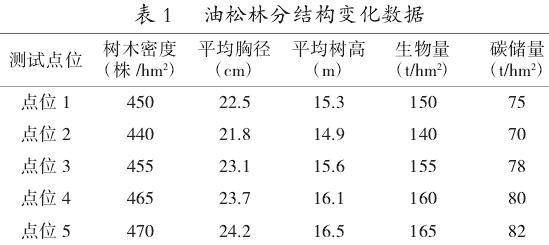

由表1可知,在5个测试点位中,树木密度在450~470株/hm2之间波动,表明林分整体上具有较为一致的密度水平,这种中等密度的林分有利于维持树木之间的竞争平衡,促进树木健康生长。平均胸径21.8~24.2cm,反映出油松林分中树木大小的多样性,而胸径的逐渐增加则反映出林分由幼龄向成熟龄的转变,或者表明不同管理措施的影响。平均树高从14.9m增加至16.5m,与胸径增长趋势相一致,表明随着树木胸径的增加,树高也在相应增长,与林分中光照条件的改善和树木之间的竞争减少有关。同时,生物量和碳储量在各个点位间呈现同步增长,为140~165t/hm2,表明较大径级的树木在生物量和碳储存方面起主导作用,强调了保护大径级树木对维持森林碳储存功能的重要性。

综上所述,甘肃洮河林区油松林具有较高的生物多样性和稳定的生态功能,未来的森林管理措施应旨在维持异龄林结构和促进大径级树木生长。

3.2生长动态分析

通过分析林冠特征结构,可进一步了解油松林空间结构和光照条件。基于长期定位观测数据,分析树木胸径的年生长量可知,油松胸径生长初期呈现快速增长的趋势,随后逐渐趋于稳定,符合树木生长的一般规律。同时,通过构建树高生长模型,详细评估了不同年龄阶段树木的树高生长速率,表明幼龄期是树高生长的关键时期,此阶段的生长速率显著高于成熟期。通过综合评估林分的生产力,包括净初级生产力和碳固定能力,表明油松林具有较高的生态服务功能,特别是在碳储存方面表现突出。

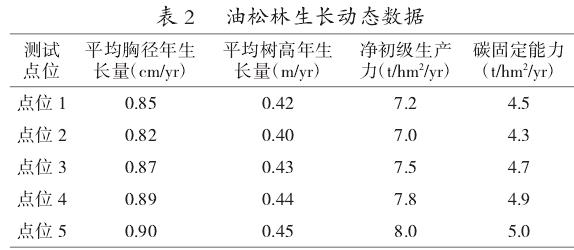

由表2可知,在5个测试点位中,平均胸径年生长量为0.82~0.90cm/yr,表明油松林树木胸径增长较为均衡,没有出现显著的生长差异。其中,点位5的胸径年生长量略高,反映出该点位的土壤或光照条件对树木生长具有促进作用。油松林平均树高年生长量为0.40~0.45m/yr,反映出油松林在垂直生长方面的稳定性,其中,点位3和点位5幼龄期树木增长尤为明显,这与该区域较优越的生长环境有关。而净初级生产力(NPP)为7.0~8.0t/hm2/yr,表明油松林具有较强的碳固定能力。点位5的NPP最高,说明该区域的生产力最为旺盛,与土壤肥力、水分供应和光照条件等因素有关。碳固定能力与NPP呈相似的趋势,范围为4.3~5.0t/hm2/yr。表明油松林在碳循环和气候调节方面发挥了重要作用,其中,点位5的碳固定能力最强。

综上所述,甘肃洮河林区油松林的生长动态表现出以下特点:其一,树木胸径和树高的年生长量在不同点位之间相对稳定,表明林分整体生长状况良好。其二,不同点位之间的生长差异会受土壤、水分、光照等环境因素的影响。其三,油松林具有较高的净初级生产力和碳固定能力,特别是在点位5,这些生态服务功能对维持区域生态平衡至关重要。因此,应考虑保护和优化有利于树木生长的环境条件,同时加强对高生产力区域的管理,以维持和提升其生态服务功能。

3.3林冠层结构与生长关系

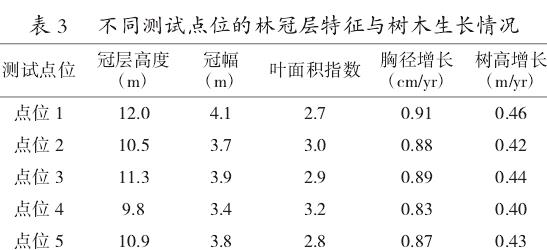

在讨论林冠层结构与油松林生长之间的关系时,细致考察了油松林的林冠层组成,包括冠层的高度、冠幅宽度以及叶面积指数。研究发现,林冠层特征对林下光照环境产生了显著影响,具体来说,冠层高度的增加和冠幅的扩大,有助于提高林下光照的穿透性,而叶面积指数的增大则可能导致光照的减弱。通过对比分析,研究人员观察到林冠层的紧密程度与树木生长速度之间存在负相关关系。在冠层较为紧密的区域,由于光照不足,幼树生长受到明显抑制。

由表3可知,林冠层结构的演变是影响林分生长和更新的关键因素。保持林冠层的开放与闭合动态平衡,对于维持林分的健康生长和生态功能的发挥起决定性作用。通过上述分析可知,林冠层结构对油松林的生长具有显著影响,在森林管理实践中,应重视林冠层的调控,以促进林分可持续生长。

4结语

本研究综合分析了甘肃洮河林区油松林的林分结构、生长动态及林冠层特性,构建了树高生长模型,明确了林冠层对树木生长的重要性。研究结果为森林管理提供理论依据,并指出维护林分健康和生态功能的关键。未来研究应深化林分结构与生态系统服务的关系,关注气候变化对森林的影响,并据此优化管理策略,以保障油松林的可持续利用与生物多样性。