甘肃太子山自然保护区森林主要病虫害绿色防控技术分析

摘要:为探讨甘肃太子山自然保护区森林主要病虫害的绿色防控技术应用,重点分析了锈病、落叶病、象鼻虫及大栗鳃金龟子等主要病虫害,并采用生物防治、物理防治和植物抗性培育等绿色防控策略。通过详实的数据收集和系统分析,展示了各种防控技术在减轻病虫害影响方面的有效性。结果表明,实施绿色防控降低了病虫害的发生率,并有助于保持森林生态系统的健康和稳定。以期为甘肃太子山自然保护区的森林病虫害管理提供科学依据,也为全球类似森林生态系统的病虫害防控工作提供参考和示范。

甘肃太子山自然保护区是我国重要的生态保护区之一,拥有丰富的生物多样性和复杂的森林生态系统。但该区域频繁发生的森林病虫害,如锈病、落叶病、象鼻虫和大栗鳃金龟子等,严重威胁了森林的健康与生态平衡。为有效应对这些问题,本研究旨在应用和评估一系列绿色防控技术,包括生物防治、物理措施和植物抗性培育等,旨在开发出既环保又高效的病虫害管理策略,以维护和恢复甘肃太子山自然保护区的森林生态系统健康。

1甘肃太子山自然保护区森林主要病害

1.1锈病

甘肃太子山自然保护区位于温带季风气候区,年均温度及湿度较高,为锈病的发生提供了适宜条件。锈病是一种由真菌性病原引起的植物病害,主要侵染本区域的针叶林和部分阔叶林。锈病病原真菌通过形成特有的锈色孢子囊在植物体表生长繁殖,孢子在适宜的环境条件下快速传播。孢子主要通过风力散布到其他健康植物上,加之区域内春秋季节湿度较高,极易造成广泛感染。2021-2023年,该森林自然保护区锈病地发生对区域树种造成的影响极大。

由表1可知,锈病的发生与区域内的湿度高度相关,春末至初夏及秋季为锈病高发期,平均湿度均超过78%,并且随着湿度的增加,锈病的发病率也呈现上升趋势。受影响树木数量逐年增加,从2021年的1200株增至2023年的1800株,发病率从20%上升至30%。锈病对松树和柳树的影响尤为严重,感染后叶片出现黄斑并逐渐覆盖锈色粉末状物质,导致叶片脱落,严重影响树木的光合作用和整体生长势。此外,区域内植被密集的地方因空气流通不畅,为锈病的滋生和传播提供了有利条件。

1.2落叶病

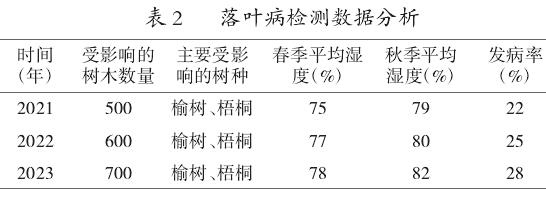

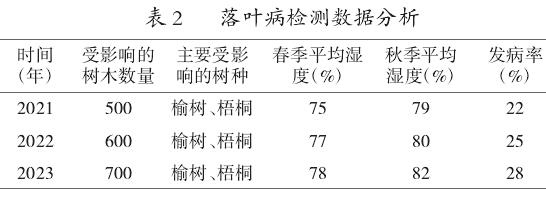

落叶病主要由多种真菌病原引起,病原在植物体内生活,当环境条件适宜时便大量繁殖,导致叶片黄化、枯萎并最终脱落。落叶病的发生与该区域特有的气候条件密切相关,尤其是在多雨的春季及高湿的秋季,高湿度为病原真菌的生长和传播提供了适宜条件。2021-2023年落叶病对森林所造成的影响见表2。

落叶病的病害情况通常在初夏开始显现,首先是叶片出现小斑点,随后斑点扩大合并,叶片逐渐变黄并提前脱落,严重影响树木的光合作用和营养积累,导致树木生长缓慢,抗逆能力下降。此外,落叶病连续多年发生,可造成树木逐渐衰弱,甚至死亡。

2甘肃太子山自然保护区森林主要虫害

2.1象鼻虫

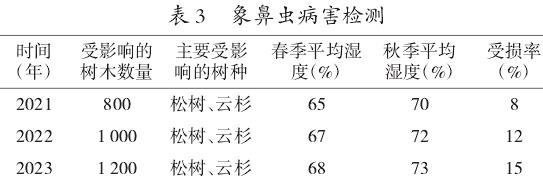

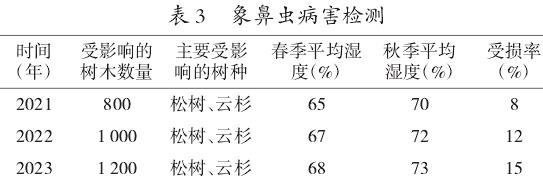

象鼻虫主要攻击树木的根部及树干,尤其偏好某些针叶树种,如松树和云杉。其成虫和幼虫通过咀嚼树皮和木质部来摄取养分,导致树木营养不良、生长受阻,甚至死亡。该虫害的高发主要与区域内的森林密度和树种构成有关。由于保护区内森林密度较高,成虫较易找到寄主,特别是在树木因自然或人为因素受损后,象鼻虫更容易侵入。据统计,2021-2023年,受影响的树木数量从800株增加至1200株,受损率从8%上升到15%。

这一增长趋势与春季和夏季平均湿度的逐年上升密切相关,这2个季节是象鼻虫活动和繁殖的高峰期(见表3)。

象鼻虫的侵害导致树木营养不良和生长受阻,严重时甚至导致树木死亡。此外,象鼻虫在土壤中的活动扰乱了根系周围的土壤结构,进一步削弱了树木的稳定性和生长能力。

2.2大栗鳃金龟子

大栗鳃金龟子是甘肃太子山自然保护区的森林生态系统中的一种常见虫害,主要为害硬阔叶类植物,尤其是栗树。成虫通过啃食叶片,而幼虫则在土壤中对根部造成损害。大栗鳃金龟子的活动以春末至夏初最为频繁,高度的适应性和快速的繁殖率使其在本地区极为普遍。据统计,2019-2023年,受大栗鳃金龟子影响的栗树数量逐年增加,同时,树木受损率、幼虫对根部的损害率及成虫啃食叶面积的减少率也呈逐年上升趋势。尤其在2023年,约25%的栗树受到不同程度的影响,其中根部损害率和叶面积减少率分别为25%和20%,严重影响了树木的光合作用和营养吸收能力,导致10%的栗树因连年虫害影响而死亡(见表4)。

根据近年来的监测数据,大栗鳃金龟子已对太子山区域的栗树林造成显著破坏。受害的树木叶面积显著减少,严重影响了树木的光合作用和生长速度。此外,幼虫在根部的活动削弱了树木的根系,降低了植物对土壤中水分和养分的吸收能力。

3甘肃太子山自然保护区森林病虫害绿色防控技术

3.1锈病绿色防控技术

在甘肃太子山自然保护区面临的锈病问题,其绿色防控策略主要依赖于抗病育种和生物防治技术两大支柱。

3.1.1选育抗病品种。通过选择和培育具有高抗性的树种可从根本上减少锈病的发生。研究表明,部分本地和外来树种对某些锈病具有天然抵抗力,通过基因测序和分析,科研人员能鉴定出抗病基因,进而通过传统选育或分子育种技术培育出新的抗病品种。例如,对松树进行基因改良,增强其对特定锈病病原的抗性,改良品种在初步的田间试验中表现出较低的发病率,减少了病害的经济和生态影响。

3.1.2生物防治技术。使用特定的天敌真菌和细菌是有效的措施,这些微生物能抑制锈病病原真菌的生长,从而减少化学农药的使用,保护森林生态环境。例如,引入拮抗真菌(Trichodermaspp.),其能在树木表面形成保护层,阻止锈病病原真菌的侵染;此外,Bacillussubtilis等细菌也被广泛应用于生物防控中,通过产生天然抗生素和激活植物自身的防御机制来抑制病原体。

在实施绿色防控技术时,监测和评估也至关重要。保护区内设置多个监测站点,长期跟踪锈病的发生频率和分布。通过收集和分析病害数据信息,及时调整防控策略,如在病害发生初期迅速部署生物防治措施,或是在特定区域推广抗病树种。此外,保护区内的环境条件如温度、湿度和植被分布也会被连续监测,以确保绿色防控技术的有效实施与生态环境的保护。

3.2落叶病绿色防控技术

落叶病的绿色防控主要采取生物防治和精细化的生态管理。

3.2.1生物防治。选用的拮抗微生物包括拟青霉和巴斯德氏菌,通过竞争性排除和直接抑制作用来防控落叶病的真菌病原。在具体应用中,拟青霉的浓度调至1×107孢子/mL,并以100L/hm2的水稀释后喷洒,每季度处理2次,尤其是在多雨的春季和秋季。通过这种方法,试验区域内落叶病的感染率比未处理区降低40%。

3.2.2生态管理策略。调整林木配置指减少同种树木的密集种植,推广混交林的形式,尤其是交替种植易感染落叶病的树种与抗病树种,改善空气流通和降低局部湿度。通过调查研究,调整后的区域树冠层覆盖率保持在65%左右,确保充分的阳光和空气流通,减少了湿度滞留,具体数据显示,这种管理方式平均降低叶面湿度15%,有效降低了病害发生。

3.2.3实施定期的林地卫生管理。清除落叶和病残体,减少病原菌的孳生源。该措施每年至少进行2次,特别是在植物生长季节前后,确保清除所有可能的病原潜藏地。为确保这些措施的有效性,保护区内安装了微气候监测系统,连续跟踪记录区域内的温度和湿度数据,采用地理信息系统(GIS)技术定期分析数据,及时调整管理措施。

3.3象鼻虫绿色防控

象鼻虫由于其繁殖力强和对森林的严重为害,需采取有效且环保的措施进行控制。

3.3.1采取生物控制技术。在保护区引入天敌昆虫,如捕食性甲虫和寄生性胡蜂,保护区每年春季和夏季在象鼻虫活动高峰期分别释放约1万只捕食性甲虫和5000只寄生性胡蜂,均在保护区内的专用设施中繁育,确保与本地生态系统的兼容性,而且捕食性甲虫能在成虫和幼虫阶段捕食象鼻虫,而寄生性胡蜂则将卵产在象鼻虫体内,其幼虫孵化后消耗宿主,从而控制象鼻虫的数量。在过去的3年中,通过在关键区域释放这些天敌,象鼻虫的活动数量已由平均15个/m2降至5个/m2以下,减少超过60%。

3.3.2种植薄荷和尤加利。在保护区内选定的试验区,种植约10hm2的薄荷和尤加利。监测数据显示,这些区域的象鼻虫活动密度比未种植这些植物的区域低约50%,可促进生态多样性和增强森林的自然抵抗力。

3.3.3应用无人机技术。保护区采用无人机喷洒生物防治剂,主要包括基于病原菌的制剂,如白僵菌(Beauveriabassiana)孢子悬浮液。使用的具体浓度为1×108孢子/mL,使用量为200L/hm2,以确保足够的覆盖率和病原菌的有效接触。使用无人机能确保这些生物防治剂均匀喷布于难以人工到达的林区,尤其是高密度和高树冠覆盖的区域。

3.4大栗鳃金龟子绿色防控

3.4.1采用性信息素诱捕技术。通过模仿成虫的交配信息素来吸引成虫,达到灭虫的方式。保护区在大栗鳃金龟子活跃的春季到秋季期间,在关键区域设置了信息素诱捕器。每个诱捕器包含特定的性信息素,能有效吸引方圆数百米内的成虫。2023年5-7月,每个诱捕器平均每月能吸引并捕获大栗鳃金龟子成虫300~500只,而且该治理方式不会对其他生物造成干扰。

3.4.2实施生物控制措施,尤其是引入天敌昆虫。例如,引进了一种特定的寄生性胡蜂,这种胡蜂的幼虫可寄生在大栗鳃金龟子的卵中,破坏其繁殖周期。根据保护区的数据,引入寄生性胡蜂后,大栗鳃金龟子的繁殖率下降约40%,并保障生态系统的自然平衡相协调,无需使用化学杀虫剂。

3.4.3树木健康管理策略。通过增强树木的自然抵抗力减少虫害的发生,包括定期对树木进行营养管理,如施用有机肥料和微量元素,确保适当的灌溉,增强树势,健康的树木能更有效地抵抗虫害,减少大栗鳃金龟子的为害。

4结语

深入分析了甘肃太子山自然保护区森林主要病虫害的绿色防控技术。通过详细的数据收集与监测,揭示了锈病、落叶病、象鼻虫和大栗鳃金龟子等病虫害对保护区森林生态系统的影响。结果表明,通过应用生物防治技术、植物抗性培育、信息素诱捕及天敌利用等多种绿色防控方法,能有效减轻病虫害的影响,保护和恢复森林生态健康。未来将继续探索与实现更为精细化的管理措施,以提高防控效率和生态友好性。此外,将加强对防控技术实际效果的长期跟踪与评估,以确保绿色技术能在更广泛的地区得到有效应用,为全球森林保护工作提供有力的策略和技术支持。