自然保护地与乡村社区协调发展的典型模式探究

摘要:自然保护地的建立与发展在一定程度上限制了当地居民原有的传统生活方式,高标准的保护要求与乡村的发展诉求往往无法达成一致,保护和发展之间的矛盾和冲突日益凸显。在此背景下,基于文献综述与实例研究等方法,总结自然保护地保护与乡村协调发展的主要模式,并结合规划实践经验,总结社区共管共建、生态补偿与替代生计等自然保护地与乡村社区协调典型模式,提出完善生态补偿体制机制、建立社区共建共管机制、拓展多元生态资源利用模式、内外结合发展生态旅游等协调发展策略,以期对自然保护地的科学合理建设提供借鉴。

自然保护地是由各级政府依法划定或确认,对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域[1]。当前我国已建立各级各类自然保护地超过1.18万个,由于我国人口众多,开发历史悠久,这些自然保护地内部及周边区域客观存在着众多原住居民和乡村社区,自然保护地与乡村相生相伴是中国自然保护地体系的一大特色。然而,自然保护地的建立与发展在一定程度上限制了当地居民原有的传统生活方式,高标准的保护要求与乡村的发展诉求往往无法达成一致,保护和发展之间的矛盾和冲突日益凸显。

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化,在此背景下,亟须协调自然保护地的保护要求和乡村的发展诉求,探索自然保护和资源利用新模式。以自然保护地内部及其周边的村庄及社区作为主要研究对象,以自然保护地与其内部及周边村庄与社区面临的保护与发展、边界与权属等方面的主要矛盾为切入点,基于文献计量分析的主要方法,解析自然保护地与乡村社区协调发展策略研究相关的已有文献及相关文章,总结自然保护地保护与乡村协调发展的主要模式,并结合规划实践经验,整理和提炼福建武夷山国家公园、陕西朱鹮国家自然保护区、美国黄石-提顿国家公园等国内外自然保护地的建设经验,理论与实践相结合,探索自然保护地与乡村社区协调发展策略,以期对自然保护地的科学合理建设提供借鉴。

1理论研究

1.1自然保护地与乡村社区面临主要矛盾分析

自然保护地的建立旨在保护生物多样性和维持生态系统的完整性,而乡村社区的发展则关乎当地居民的生计和社会经济的进步。如何在自然保护地的框架下实现与乡村社区的协调发展成为当前环境保护和社会发展的重要议题。

1.1.1自然保护地与其内部无法转移的村庄和社区之间面临的保护与发展的矛盾。自然保护地的设立往往需要限制或禁止某些土地利用活动,如农业耕作、放牧、采矿等,这直接影响依赖这些活动为生的当地居民,进而导致居民失去传统的生计方式。

1.1.2自然保护地与其边界存在争议的周边社区之间的矛盾。现有自然保护地已基本实现空间边界数据矢量化管理,勘界立标工作已按照国家、省工作部署推进,整体达省考核要求,但部分自然保护地的勘界立标工作相对滞后,空间精准治理能力不足。这导致部分自然保护地与周边社区存在权属不清、边界不明等情况,导致权属与边界的争议,直接影响自然保护地及其乡村社区的土地使用和管理。

1.2相关研究分析

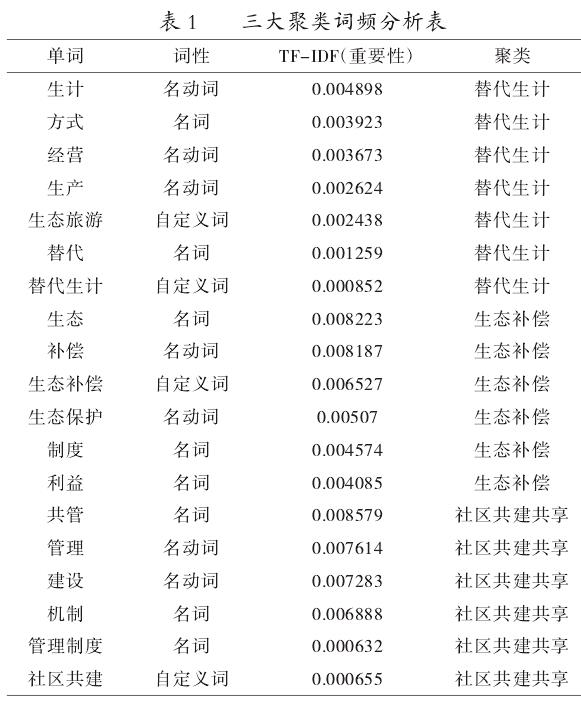

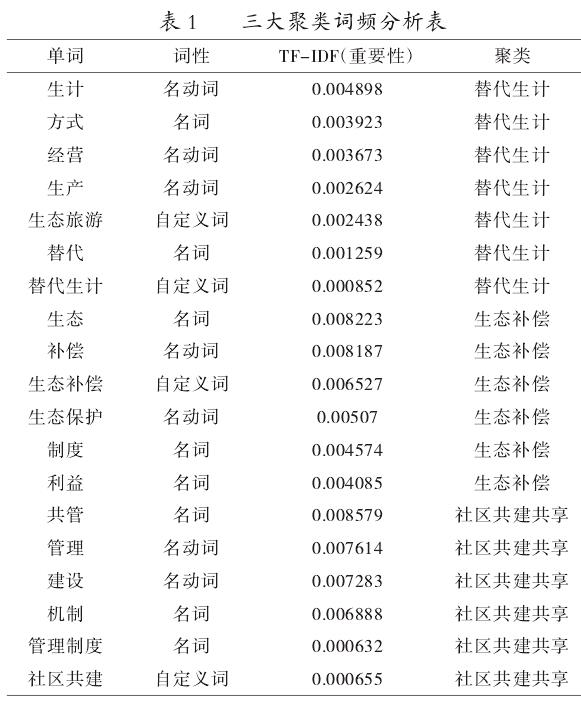

为了解自然保护地与乡村社区协调发展策略相关研究的重点与差异性,通过词频分析的方法针对自然保护地与乡村社区协调发展相关研究进行词频共现聚类分析。分析结果显示,词频前10名分别为“共管”“管理”“建设”“补偿”“机制”“参与”“生态补偿”“生态保护”“政策”“生计”;从重要性来看,前10分别为“共管”“补偿”“管理”“建设”“生态补偿”“参与”“生态保护”“政策”“生计”。进一步分析词频网络关系,从词频分布及其相关性结果来看(见表1),现有相关文献、网络文章及政府文件对自然保护地与乡村社区协调发展策略研究较高频率的体现社区共建共享、生态补偿与替代生计3个方面。

在社区共建共管机制探索方面,当前研究主要集中于完善发展机制、探索治理模式等方面[2-7]。在生态补偿方面,路荣等[8]以秦岭北麓西安段自然保护地为案例,从完善多元化的资金、建立科学合理的利益共享机制和分配机制等方面平衡社区利益与保护地生态保育;陶广杰[9]等提出建立共建共享机制、健全自然保护地相关法律制度、构建社区共管体制、完善生态补偿制度等方式保障原住居民的合法权益。在可持续替代生计方面,何思源[10-12]等提出自然保护地社区生计转型和产业发展原则,依托本地资源,对标市场需求,推进产业生态化,拓展传统产业功能。

从现有研究来看,针对自然保护地与乡村社区协调发展策略的研究目前主要通过已有案例总结的方式展开,通过对已有文献及相关文章的观点梳理,从宏观层面进行系统梳理与全面分析,提出科学合理、普遍认同的自然保护地与乡村社区协调发展策略。

2实践经验

2.1社区共建共享:陕西朱鹮国家级自然保护区,全民参与共护朱鹮栖息地,生态农业打造朱鹮品牌

陕西汉中朱鹮国家级自然保护区位于陕西秦岭南坡,以保护朱鹮及其栖息地为主要任务,保护区总面积37549hm2。朱鹮是目前世界上种群数量最少的鸟类之一,其栖息地大多邻近湿地环境地带,无污染的农田是其食物的主要来源,这也造就了朱鹮国家级自然保护区人与自然协调发展的独特生态系统。在长期共处中,当地村民的活动和大自然的生态系统相互作用,共同维持了自然保护区的生物多样性。在长期的保护发展中,朱鹮国家级自然保护区探索了一条保护地与乡村互惠互利的协调发展模式。

全民参与共护,建立“朱鹮模式”。保护区通过多年的实践,总结摸索并建立了“保护区+信息员+农户”的有效的保护模式。群众平时种地务农,在发现有朱鹮繁育或活动时主动保护,保护区对各种积极保护行为给予一定的报酬,这种具有“朱鹮特色”的互动保护模式被誉为“朱鹮模式”。打造“朱鹮”品牌,助力生态农业。借助朱鹮保护这张亮丽的名片和多年持续的绿色发展成果积累。洋县注册“朱鹮牌”商标,朱鹮生态有机产品区域品牌价值显著提升。

2.2生态补偿:福建武夷山国家公园,创建多元化生态补偿机制,多渠道增加农民收入

2021年9月,国务院批准设立武夷山国家公园。武夷山国家公园通过完善生态保护补偿机制,破解自然保护地保护与社区发展、村民增收的矛盾,有效协调自然保护地与乡村发展,带动周边乡村端上了“绿饭碗”,吃上了“生态饭”。

一方面,武夷山国家公园逐步创建了覆盖范围广、补偿力度大、政策多元化的生态补偿机制。发布《建立武夷山国家公园生态补偿机制实施办法(试行)》,设定生态公益林保护补偿、林权所有者补偿等共11项生态补偿内容,创新式提出对国家公园主景区内5173.33hm2集体山林实行管理权与经营权“两权分离”管理模式。

另一方面,武夷山通过发展生态旅游、建设生态茶园,多渠道增加农民收入。2020年7月,福建省出台《武夷山国家公园特许经营管理暂行办法》,将九曲竹筏、观光车、漂流等纳入特许经营范围规范管理,引导村民发展森林人家、民宿等乡村旅游、开展丰产毛竹培育,有效拓宽农民增收渠道。

2.3生态旅游替代生计:美国黄石-提顿国家公园,生态保护和城镇建设并重,打造门户“杰克逊小镇”

在多年的建设实践中,美国国家公园探索门户小镇的发展模式,有效将生态优势转化为发展优势,门户小镇与国家公园之间形成了相互依存、协调发展的良性关系。

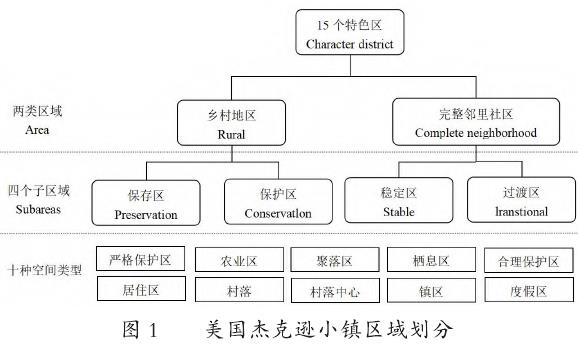

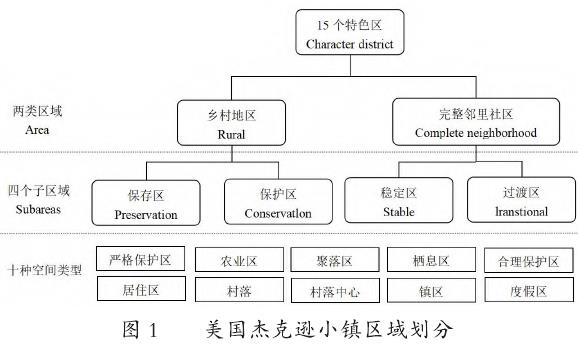

杰克逊小镇是从南部进入大提顿国家公园(GrandTetonNationalPark)和黄石公园(YellowstoneNationalPark)的主要门户小镇。杰克逊小镇实行全域开发管控的开发方式,体现生态环保与城镇建设并重,将空间划分为严格保护区、农业区、聚落区、栖息区、合理保护区、居住区、村落、村落中心、镇区、度假区10种类型(见图1)。

杰克逊小镇的生态保护措施主要有2个方面的内容。一方面,保护开放空间,鼓励保持原状的野生动物栖息地和迁徙廊道,保护农用地区域。另一方面是保护景观资源,维持自然的天际线和乡村景观,维持自然地形等。

3结论与讨论

自然保护地是生态空间的维育基础,是文化的重要承载地,蕴藏着巨大的生态价值及经济价值。自然保护地保护与乡村能否协调发展,对自然保护地生态产品供给能力的提升起到至关重要的作用。针对自然保护地的主要特征,结合国内外自然保护地保护与乡村协调发展的实践经验,对自然保护地的科学合理建设提出以下建议。

3.1逐步完善自然保护地生态补偿体制机制,满足山、水、林、田、湖、海、湿自然要素多元需求

目前自然保护地生态保护补偿类型较为单一,补贴标准仅基于保护类型的种类与面积,对自然资源的价值评估及其体制机制的建设尚待完善。建议各地市制定自然保护地生态补偿总体方案,明确顶层设计,为自然保护地生态补偿提供依据和指导。结合自然保护地生态资源禀赋,制定针对性的生态补偿方案,满足多元化的补偿需求。逐步提高自然保护地生态补偿规格,以高标准、严要求持续推进自然保护地生态补偿工作,以达成保护自然资源和保障村民利益的双向目标。

3.2建立社区共建共管机制,激活乡村社区自主保护意识

《建立国家公园体制总体方案》明确提出了“建立社区共管机制”的要求。通过签订合作保护协议建立社区共建共管机制,划分清楚权利与责任,赋权乡村社区开展保护行动,为村民提供稳定的就业机会;设计门票收入分红、设立保护基金等合作保护奖励机制,进一步激活乡村社区的自主保护意识,共同保护国家公园周边自然资源。

3.3拓展多元生态资源利用模式,发展独具特色的替代生计

利用自然保护区得天独厚的生态环境,发展生态产业并提供生态产品和服务,是一种有效缓解保护与发展矛盾的方法。建议自然保护地拓展多元生态资源利用模式,将生态资源转化为生产优势,加快绿色生产方式转型,发展生态农业、林下经济、创意手工业等独具特色的替代生计。自然保护区管理机构应加强干预引导,积极对接乡村与企业,利用自然保护区优势生态资源加快生态产品与生态服务“品牌化”打造,帮助乡村创收、村民增收。

3.4以认识自然、保护自然为基本原则,内外结合发展生态旅游

在自然保护区的实验区开展生态旅游,缓解保护与乡村发展的矛盾。建议自然保护地借鉴“特许经营”模式,针对自然保护地内部乡村发展生态旅游制定相关管控规则,明确准入行业、准入标准、管理模式等管控内容。另外,结合自然保护地周边乡村打造“门户小镇”,依托自然保护地品牌和生态资源优势为特色,加强生态保护与文化旅游产业发展。