以儿童友好为导向的城市通学路径空间优化策略

摘要:伴随城市化的发展,公共空间遭挤压、车辆日渐增多,儿童的出行备受关注,上下学的街道是儿童的日常通勤之路,但我国城市针对通学路径空间的设计缺乏儿童视角。以儿童友好为导向,结合国内外的发展背景,以及我国城市街道空间特点现状进行分析,阐述融入儿童友好理念的城市通学路径空间的优化策略,探索“儿童+通学路径+公共空间+社会”的发展模式及相关意义,为将来基于儿童友好的城市通学路径空间优化策略的研究提供相关实践指导。

联合国1989年出台《儿童权利公约》,提出了保障儿童的四项基本权利,此后国家对儿童友好的关注度不断提升,当今世界被建设成为儿童友好型城市的国家大约有400个,并出台了一系列的相关政策,2021年《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》的内容中涉及到“加强城市街区、社区、道路以及学校、公共交通等各类服务设施和场地适儿化改造、加强儿童友好街区建设、保障儿童出行安全”[1]。通学路径作为其中一部分也被放在重点规划中,在联合国儿童友好型城市九大建设模块中的空间发展战略就明确将街道空间作为建设内容统筹考虑,儿童友好型街道设计首先要考虑到儿童的出行需求[2]。在中国,学校与家庭的路径是儿童日常生活中最基础的出行需求,给儿童创造一个包容性的通学路径有利于提高儿童的上学意愿、提供与他人交流及玩耍的社会空间,培养儿童的交往能力和独立出行能力。

1儿童友好与通学路径相关概述

1.1儿童友好

“儿童友好”是指尊重和保障儿童的基本权利、要求在儿童的需求和立场上、倾听儿童心声,促使建成环境、物质环境和人文环境对儿童友好。在人居环境建设中,从基于儿童的寓乐于教、身心行为成长的关注到以1m视角看世界,可以看出儿童友好理念越来越受到重视。儿童友好城市起源于1996年联合国儿童基金会(UNICEF)发起儿童友好型城市倡议,提出儿童友好的城市构想,致力于建设和实现《儿童权利公约》规定的生存权、发展权、教育权以及受保护权四项基本权利。

1.2通学路径

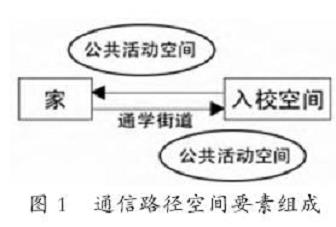

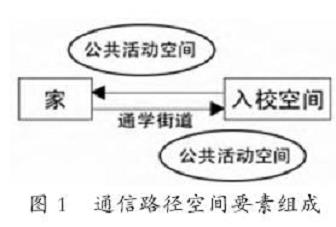

通学路径最早起源于日本,被称为通学路,指的就是学龄儿童从学校到家往返之间需要经过的一条固定的路线,这条路线通常被规划在靠近学校主要干道上,目的是培养儿童的独立出行能力和交往能力,从通行方式上来看分为主动通学和被动通学2种。儿童由于通学行为而接触到的一系列空间要素,由入校空间、街道空间以及公共活动空间所组成(如图1)[3]。

而通学路径空间不仅是儿童日常出行保障安全的物理性空间,同时可以作为实现同龄人互动沟通的社会性公共场所。通过激发自身的内在情感建立空间感知体系,从而对推动城市街道功能空间更新与改善具有重要作用,且兼顾各类群体的使用需求。

2相关发展背景

2.1儿童友好城市

在儿童友好城市建设理念的推动下,各国纷纷采取了一系列措施来推动友好型城市建设。美国是最早建设儿童友好城市的国家。美国丹佛的“见学地景”是经典儿童友好城市建设案例,其中街道建设层面也多有涉及。韩雪原等[4]以美国波特兰珍珠区为例,从儿童友好街道的营造策略入手,提出优化策略来提高街区内儿童的安全性,其中包括限速、给儿童和司机留出缓冲距离、交通视线无遮挡、在交叉路口内设置减速带灯、标线等标识系统,通过街区内街道的合理布置,形成了街区连续的步行网路,街道中丰富的商业结构和模式也促进儿童和其他行人之间进行交流和互动。

荷兰也是较早研究儿童友好城市的国家之一,儿童友好城市建设区域较广,包括阿姆斯特丹、代尔夫特市、鹿特丹市,其中阿姆斯特丹提出自行车友好理念,城市和建筑都要为自行车让路,且拥有流畅的骑行系统、便利的停车空间,让市民有着更好的骑行体验,2008年代尔夫特关注安全街区环境构建和儿童出行路径方面的研究,在街区中从安全方面进行考虑,旨在为儿童营造健康出行的环境,在路径上串联景观节点,提出共享街区的概念,以社区居民和行人的需求为主,创造良好的步行和骑行环境[5-6],鹿特丹市提出将自然引入城市,通过将森林区改造成游乐场、改善公共空间,让孩子体验自然野趣的户外生活[7]。

除此之外,德国的安全标准、日本冒险游乐城、英国伦敦的步行巴士、新西兰的让孩子建造城市、瑞典的新型游乐场、奥地利的可持续城市出行计划也推动了儿童友好城市建设的发展。

2.2通学路径

国外对儿童友好城市建设的研究较早,涉及到社区花园、公园、街区、街道等公共空间环境建设,其中对通学路径的研究集中在建成环境和通学行为的影响,在研究内容上属于实战研究,以学校作为关注对象,以上下学路径中道路设计、街道设计、公共设施、法律法规、参与设计作为研究重点。

2.2.1国外通学路径的发展背景。日本是最早提出“儿童通学路径”概念的国家,为保障儿童上下学安全,特意选取安全系数高、人员构成简单、社区街道视野好、方便管理的路径[8]。在通学路径上,不仅注意交通安全,还关注自然灾害问题和社会安全问题,其中日本青森县中有很多与通学路径相关的内容,以及对街道环境的要求。将人车分离放在道路设计中作为重点考量,道路设计宽度要符合规范;为保障司机的视线,采用低矮的灌木且经常修剪;在通学道附近加设“儿童·女性110之家”等紧急庇护场所,以及注重照明、监视设施和报警设置的配置,用以减少社会犯罪行为的发生[9]。

荷兰进行了一系列关于儿童安全出行的通学路改造策略,形成通学路径网络系统,将通学道路连接学校和儿童活动场所。NickdeBoer等[10]借鉴了英国学者MarianaBuchanan的“共享空间”创想,于20世纪60年代提出人车共享的街道(Sharedstreet)模式和理念:通过交通稳静化手段保障行人通行安全,其中,行人拥有最大路权,行人可以在街道上自由行走的形式来提醒驾驶员减速和集中注意力;入口处有清晰的标识系统;用花坛和街道家具设置路面障碍。

2.2.2国内通学路径的发展现状。我国关于儿童出行路径研究涉及学科领域广泛,有风景园林学、城市交通学、建筑学、城乡规划学、城乡建设学、公共卫生领域等,与通学研究相关的包括儿童出行与建成环境的影响、通学出行的时空特征与制约分析、建成环境对通学的影响、通学路径环境改造策略、通学路径设计策略、通学干预因素分析。

早期我国对通学路径从交通网络开始,关注交通拥堵以及交通路规划系统,2014年陆化普等[11]从通学过程中的交通安全和通学距离两方面确定合理的通学路径,具体措施涉及通学路径的交叉口设计、通学路段设计、上下学组织体系设计,保障了通学过程中的安全性。到后期逐渐关注城市空间领域,如社区结构空间、周边环境空间,并结合通学行为模式从通学空间结构、设计、通学网络等多个方面进行通学路径结构优化[12]。徐守珩等[13]在前人对街道空间研究的基础上,把框架整合成防护、可达、舒适和愉悦4个大类探讨其对儿童通学需求影响、并将其作为通学环境评估的辅助工具来探讨街道对儿童的友好程度。

3儿童友好城市建设背景下通学路径空间的特点

通过针对前文中相关概念界定、国内外通学路径的发展背景及现状特点进行分析,可将儿童友好城市建设的背景下通学路径空间的特点概括为安全性、适龄性、趣味性及互动性。

3.1安全性

伴随城市化的推进,城市街道空间的建设呈现机动车行驶的导向[14],街道空间在建设过程中逐渐呈现出复杂化的特点,人车通行混乱、儿童忽视交通路况,驾驶者不礼让行人等问题的出现,进一步威胁儿童出行的安全,家长对儿童安全的担心是影响儿童独立出行的主要原因,人身安全的存在弱化儿童独立通学。因此,针对城市街道儿童通学空间的更新与改善应首先立足于空间安全性层面,通过协调人行道、车道等交通网络结构,完善服务配套设施,提高通学路径的通达性以及城市街道的活力目标[15]。

3.2适龄性

通学空间的设计目标依托于城市用地性质以及街道业态分布,由于通学空间的受众群体主要是儿童,因此其适龄性需考虑儿童各个年龄阶段的生理心理需求,例如3~6岁儿童感知能力及好奇心较强,会倾向于色彩、形式表达更加直接的构筑物,7~12岁儿童已经具备一定的逻辑推算能力,则更加注重与活动设施的互动。应从通学路径空间的适龄性,从儿童出行目的地、路线规划、沿线业态、整体布局等多个维度进行考虑。

3.3趣味性

伴随社会的发展,一些传统的游戏活动项目以及设施已经难以对儿童产生较大的吸引力,而通学路径空间的趣味性已不局限于单纯地承载同龄群体之间的游戏型社交,因此针对通学路径空间的趣味性,除了考虑构筑物色彩、形状的运用外,还包括充分结合受众群体的“五感”体验模式,运用VR、光影、声音等高新技术,满足通学路径活动空间的趣味性打造。

3.4互动性

通学空间的互动性主要基于儿童群体对于室外活动的需求,并体现在沿线空间组成部分的各个方面,公共空间的开放程度、过往行人的熟识度、沿街商铺的多样性、沿线景观的可识别化、配套服务设施的完善度等都能提高儿童与人群、儿童与空间的互动性。

4基于儿童友好的通学路径空间优化策略

4.1基于安全性原则,改善通学路径系统

针对通学空间的打造主要基于活动空间的使用功能,因此交通拥挤程度、路网连贯程度、交通引导系统的可识别程度、沿线植被覆盖率等都是关联因素,通过优化通学交通路线,改善通学路径系统,集中表现为采用隔离绿植等进行人车分离,在路口转角处、车行盲区等设置警示牌,提高过路司机风险意识的同时,进一步保障通学儿童的安全。

其安全性原则落实景观空间的场景设计中,具体表现为采用防滑、环保无毒的材料,坐凳和树池等设施避免尖锐的锐角设计,采用无毒、无刺激性气味的植物品种,并针对低龄儿童开发儿童慢行通径系统,规避因家长接送儿童导致人流拥挤等问题。

4.2基于趣味性原则,增强交通可识别化

由于儿童对于标识系统的认知水平较低,且部分街道对于人行道、机动车、非机动车行驶道的设置过于混乱,进一步造成儿童通学路径危险系数的提高。因此,交通可识别化设计要立足于儿童的基本视角。相比较成人,以儿童友好为导向的街道空间设计要更偏向于色彩鲜艳、形状多样化等细微尺度的设计,出于对儿童视野范围有限的考虑,其相关交通标志物的设置应参照儿童基本身高。同时标识物的设计应融入可参与性及一定的逻辑性,避免标识内容全由文字堆砌而显得生硬,借助卡通化页面及动画,或者类似“翻阅书”等形式增强街道空间趣味性的同时提高儿童的参与度,缓解通学空间的单调与枯燥。

4.3基于适龄性及互动性原则,完善通学空间功能

通学空间的适龄性与互动性设计需架构在儿童活动能力及尺度上,同时增强活动空间的功能性,借助空间功能作垂直设计,例如利用围墙、栅栏能让人倚靠的特点设置座椅,利用大尺度的空地设置半开敞式空间,用于儿童互动交流。由儿童的认知系统将空间识别为奔跑、沟通等游戏属性,将活动空间内的各类实体要素转化为辅助游戏的工具,实现游戏行为与交通空间并存。

针对通学路径空间的配套设施设计,需根据通学场域的空间功能类型进行划分,在通学路径中,休闲设施、照明设施、游戏设施及沿街业态的比例分布能进一步提高儿童与景观的互动性,利用趣味性小品、绿植覆盖率、铺砖材质等营造氛围,不仅能够提高街道景观的环境品质,通过对景观乐童化的设计也能推进儿童友好型城市的建设,从而适应儿童的通学需求。

4.4立足儿童友好,完善通学管理制度

借助荷兰“儿童出行路径”、英国“步行车道”、英国伦敦“步行巴士”等管理经验,根据儿童通学方式的差异设置相应的接送区域及通行路线,从而避免车流及人流的交叉及干扰,确保家长、学校、设计者、政府、社区的联动作用,促进多元合作,协助设计者规划学校周边的临时停车模式。学校实施“错峰放学+错峰停车”的制度,通学道路实现机动车限速限流管理,缓解交通压力,并加强安保措施管理,进一步保障儿童的安全。

5结语

我国作为儿童友好城市的建设和参与国,有大量的关于城市儿童友好城市的研究,在通学路径研究前期关注交通拥堵、停车空间带来的影响,儿童通学方式的影响等因素,很少有人对通学环境与儿童行为、儿童的偏好进行研究。因此,在通学路径优化建设过程中,需根据儿童的行为和景观偏好,了解儿童的需求,从而制定通学路径优化策略。由于国内对于通学路径的研究缺乏,该研究领域仍然有着巨大潜力和研究价值,且研究城市通学路径空间优化策略有利于城市结构的补充,对于儿童的健康成长具有重大意义。