民勤绿洲沙质(粒)和土质(粒)2种不同生态及地质构造系统蓄水量模拟演示实践

摘要:从民勤绿洲沙质(粒)和土质(粒)2种不同地质构造系统蓄水量入手,通过采用饮料瓶罐窖藏“蓄水量称重法”与“比重瓶法”进行沙粒、土粒蓄水量、密度测定等模拟演示公共数字社会实践探究。结果表明,沙质(粒)层地质构造系统,当蓄水量为0.2kg时,沙粒蓄水量达到饱和状态,水分不再下渗,当蓄水量超过0.2kg时,沙粒蓄水量达到过饱和、超饱和状态,注入自来水悬浮于沙质层上部,饱和状态沙粒蓄水量与沙粒重量比例约1∶5;土质(粒)层地质构造系统,当蓄水量为0.4kg时,土粒蓄水量达到饱和状态,水分不再下渗,当蓄水量超过0.4kg时,土粒蓄水量达到过饱和、超饱和状态,注入自来水悬浮于土质层上部,饱和状态土粒蓄水量与土粒重量比例约2∶5。通过2种不同地质构造比对分析研究发现,沙质层蓄水下渗速度快,因沙质粗糙、沙粒大、水沙不相融,沙质层蓄水量较小,但随沙质(粒)层深浅变化,蓄水量随着增大或减小,蓄水能力随着增强或减弱;而土质层蓄水下渗速度慢,因土质细腻、土粒小、水土相融,土质层蓄水量较大,蓄水能力较强。

沙质和土质2种不同生态及地质构造系统蓄水量是沙漠、沙地及土地生命之源和稳定之源的绿色孵化器。特别是白刺、沙葱、沙米、黄蒿、芨芨草等天然林草植被的长势情况是沙漠、沙地等土地降雨量和生态及地质蓄水量大小的试金石、晴雨表和指示剂,生态及地质蓄水量好的地区,植被盖度高,长势好,在强风作用下不起沙、不起尘,生态及地质趋于自然平衡状态。而沙漠、沙地和土地荒漠化是形成“沙尘暴”生态及地质灾害性天气最根本的物质要素构件。因此,对沙质和土质2种不同生态及地质构造系统蓄水量的探索、实践、研究,成为科学防沙(风)治(固)沙用(储)沙、防治土地荒漠化和控制消减“沙尘暴”重大时代课题。

1实践区概况

民勤绿洲地处甘肃省河西走廊东北部,石羊河流域下游,东、西、北三面被巴丹吉林和腾格里两大沙漠所包围,是全国荒漠化最为严重的地区之一。属温带大陆性极干旱荒漠气候区,常年干燥,降水稀少,蒸发强烈,昼夜温差大,日照时间长,风大沙多,年平均气温7.8℃,年日照时数3028h,无霜期162d,年降水量113.6mm,年均蒸发量2643.3mm,是降雨量的23.2倍,干燥度11.4。土壤为沙壤土、风沙土、黏土、盐碱土等,土层瘠薄,有机质匮乏,土地疏松,通气性好。境内主风向为西北向,8级以上大风29d,最大风力达11级。年均沙尘暴日数37d,干热风5~7d,植被类型以白刺、红砂、梭梭、沙葱、芨芨草、冰草灌草型为主,生态及地质灾害性天气主要有扬沙、浮尘、沙尘暴、尘霾等。

2材料及方法

2.1材料

实践材料土粒、沙粒分别于2023年4月23日采自民勤县林草综合治理项目青土坑作业区,2024年5月16日采自民勤县苏武镇王和村生态及地质避险搬迁点东侧中沙窝,城区饮用自来水(地下水)。实践仪器为TCS-150电子台秤、容积为1L康师傅冰红茶饮料瓶、园艺小铲子、纸质圆锥形漏斗等实践仪器装备。

2.2方法

采用饮料瓶罐窖藏沙土粒“蓄水量称重法”和“比重瓶法”模拟演示,测定沙质层、土质层2种生态及地质饱和蓄水量、密度、蓄水能力,用来科学防沙(风)治(固)沙用(储)沙、防治土地荒漠化和控制消减“沙尘暴”,探索、实践、研究沙漠生态治理“自然科学创造理论”和“工程技术创造理论”(简称沙漠“两创论”)。

2.3实践设置

实践重点针对沙质(粒)和土质(粒)2种不同地质构造系统各设置1个对照、3个处理。其中,沙质(粒)构造系统。对照:在容积为1L冰红茶饮料瓶内装入1kg沙粒,然后缓慢注入自来水,当沙粒临近湿透时停止注水,称量计算出注入水量,观察记录沙粒蓄水情况;处理1:在容积为1L冰红茶饮料瓶内装入1kg沙粒,然后缓慢注入自来水,直至沙粒湿透达到饱和状态停止注水,称量计算出注入饱和蓄水量,观察记录沙粒蓄水情况;处理2:在容积为1L冰红茶饮料瓶内装入1kg沙粒,然后缓慢注入自来水,直至沙粒湿透达到饱和状态后继续注水至0.25kg,观察记录沙粒蓄水情况;处理3:在容积为1L冰红茶饮料瓶内装入1kg沙粒,然后缓慢注入自来水,直至沙粒湿透达到过饱和状态后持续注水至0.30kg,进一步观察记录沙粒蓄水情况。而土质(粒)地质构造系统蓄水量测定实践设置同沙质(粒)地质构造系统设置,观察记录土粒蓄水情况,计算得出2种不同地质构造蓄水量进行探索、实践、分析研究。

3实践步骤

3.1实践时间

2023年03月06日-2024年09月09日。

3.2实践地点

民勤县林业技术推广站种苗沙土(尘)实践室。

3.3实践步骤

(1)先将采样好的沙粒、土粒分别倒在报纸上晾干、晒干(“晒沙”“晒土”),特别是土粒黏结成块(团)的要研磨成土粒,称取冰红茶饮料瓶容器的重量。

(2)将晒干的沙粒、土粒分别装入3个冰红茶饮料瓶,并贴上实践标签,分别称取容器所装样品重量,再计算容器所装沙粒、土粒的重量。

(3)分别缓慢往饮料瓶容器注水至临近饱和状态、饱和状态、过饱和状态和超饱和状态,静置5min注满水后,分别称取上述容器重量,然后计算出各容器注入水的重量或体积。

(4)通过采集样品,计算出单位沙质(粒)、土质(粒)的蓄水量。

4结果与分析

4.12种不同地质构造系统沙质层与土质层对模拟演示蓄水量的影响

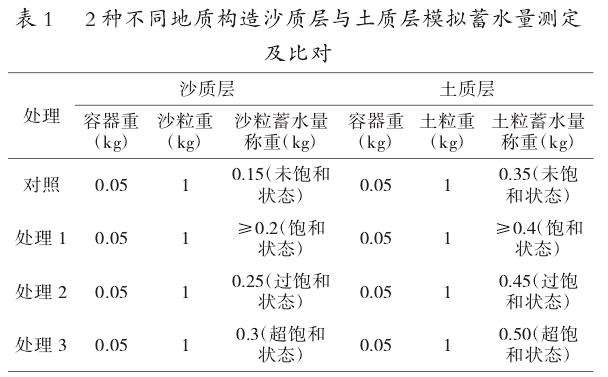

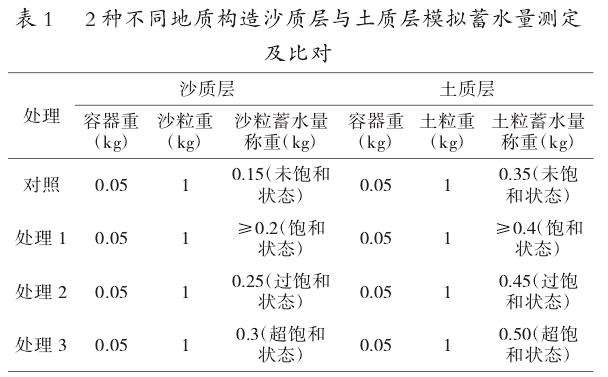

由表1可知,当蓄水量达到0.2kg时,沙粒蓄水量达到饱和状态水分不再下渗,当蓄水量超过0.2kg时,沙粒蓄水量达到过饱和状态,注入自来水悬浮于沙质层上部,饱和状态沙粒蓄水量与沙粒重量比约为1∶5。当蓄水量达到0.4kg时,土粒蓄水量达到饱和状态水分不再下渗,当蓄水量超过0.4kg时,土粒蓄水量达到过饱和状态,注入自来水悬浮于土质层上部,饱和状态土粒蓄水量与土粒重量比约为2∶5(见表1)。

依此推测,沙漠沙质层越深厚,雨水下渗越深厚,生态蓄水量越大,随着沙质层深度的增大而增大;而土地土质层越深厚,雨水(灌水)下渗至饱和状态出现最大田间持水量,但达到饱和状态后不再下渗,生态及地质蓄水量达到峰值,不会随土质层深度的增加而增加,特别是沙漠丘间低地黏土层,降雨后下渗速度慢或不下渗,在地面积水蒸发出去或形成地表径流流走。

依此推测,沙漠沙质层越深厚,雨水下渗越深厚,生态蓄水量越大,随着沙质层深度的增大而增大;而土地土质层越深厚,雨水(灌水)下渗至饱和状态出现最大田间持水量,但达到饱和状态后不再下渗,生态及地质蓄水量达到峰值,不会随土质层深度的增加而增加,特别是沙漠丘间低地黏土层,降雨后下渗速度慢或不下渗,在地面积水蒸发出去或形成地表径流流走。

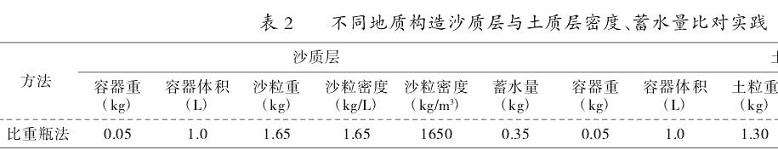

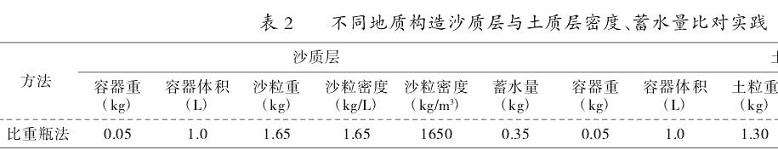

4.2不同地质构造沙质层与土质层密度、蓄水量比对实践

由表2可知,在水分下渗的速度方面,沙漠沙质层下渗速度极快,随时降雨(灌溉)随时下渗,直至下渗到底达到饱和状态不再下渗,而土地土质层下渗速度极慢,直至下渗到底达到饱和状态需要24h以上,特别是黏土层,降雨难以下渗在地面积水、积涝、蒸发,或形成地表径流汇入河流;在蓄水、防洪、防涝方面,沙漠沙质层要比土地土质层蓄水调节效果好,自然降雨或灌溉及时下渗,可起到蓄水、防洪、防涝作用;在灌溉方面,沙漠沙质层的蓄水能力比土地土质层的蓄水能力相对较弱。

降水后沙漠沙质层由干沙层变为湿沙层,其沙质地质构造由“固-气”悬浮漂移两相态变为“固-液-气”相持稳定三相态,从而起到科学防沙(风)治(固)沙、控制消减“沙尘暴”沙源区和尘源区的作用,可有效削弱沙漠沙粒的流动性,提高沙漠地质的稳定性和黏结性。而土地降水后土质层由干土层变为湿土层,其土质地质构造由“固-气”悬浮漂移两相态变为“固-液-气”融合稳定单相态呈“团粒”稳定结构,从而起到科学防治土地荒漠化和气候干旱的作用,提高土壤地质团粒性和稳定性。1L沙粒蓄水量0.35kg,即1m3沙粒蓄水量350kg,而1L土粒蓄水量0.45kg,即1m3土粒蓄水量450kg。据此可匡算出沙漠、沙地、土地单位体积的自然生态及地质蓄水量,从而科学供水,以满足大漠风沙区人民生产、生活、生存和世代繁衍生息。

5结论与讨论

沙质(粒)层地质构造系统,当蓄水量为0.2kg时,沙粒蓄水量达到饱和状态水分不再下渗;当蓄水量超过0.2kg时,沙粒蓄水量达到过饱和状态,注入自来水悬浮于沙质层上部,饱和状态沙粒蓄水量与沙粒重量比约为1∶5。

土质(粒)层地质构造系统,当蓄水量为0.4kg时,土粒蓄水量达到饱和状态水分不再下渗,当蓄水量超过0.4kg时,土粒蓄水量达到过饱和状态,注入自来水悬浮于土质层上部,饱和状态土粒蓄水量与土粒重量比约为2∶5。

沙质层蓄水下渗速度快,因沙质粗糙、沙粒大、水沙不相融,沙质层蓄水量较小,但随沙质(粒)层深浅变化,蓄水量随着增大或减小,蓄水能力随之增强或减弱;而土质层蓄水下渗速度慢,因土质细腻、土粒小、水土相融,土质层蓄水量较大,蓄水能力较强。

放置在实践室分别装入半密闭容器饮料瓶内的沙粒、土粒丝毫不受瓶内、室内外空气、大风沙尘天气的影响,当缓慢注入自来水,水分下渗潜入沙粒、土粒,沙粒由干沙变为湿沙,将沙质层内的空气排出在外,干沙层由“固-气”两相态转变为“固-液-气”相持稳定三相态,沙质地质构造处于相持稳定状态,而土粒由干土粒变为泥土,将土质层内的空气近似排除在外,干土层由“固-气”两相态转变为“固-液-气”融合稳定单相态,土质地质构造处于团粒稳定状态,不受空气、强风等影响。

由此可见,沙漠、沙地、土地(壤)近地面设置生态、环保、无污染生态及地质自然保护地“生态及地质防护罩”,以隔离强风,最大限度减少水分蒸发,科学高效循环节约利用水资源,发展知识密集型农林草海沙“大农业”,造福人类。