老幼代际共享下北海市社区公共空间的现状研究

摘要:以北海市4个社区公共空间作为研究选区,通过问卷调查和实地考察,分析了“老带幼”在社区公共空间内的活动特征和需求,针对北海市社区公共空间存在老幼群体共同活动不足的现状,从整合零散公共空间、优化交通空间、创设老幼共享设施、增设无障碍设施4个方面提出优化建议,旨在为老幼群体创设良好的居住环境。

1研究背景

根据国家统计局发布的第七次人口普查数据显示,老年人和儿童的人口数量都呈增长态势。根据2020年第七次人口普查数据显示,北海市60岁及以上常住人口为297516人,占全市常住人口的16.05%[1],该比重已超过老龄化社会的国际通行标准,表明北海市已步入老龄化社会。在“三孩”政策全面开放的背景下,越来越多的家庭需要肩负起赡养老人和抚养子女的双重责任,而现今的中青年面对工作或生活等方面的压力,没有充足的时间顾及子女,家庭育儿压力与日俱增,于是只能依赖祖辈更多地参与到照顾孙辈的日常生活中。而老幼2个群体因行动能力范围有限,日常活动比较青睐居住社区的公共空间,无疑对居住社区公共空间设计提出了更高要求。本研究针对老幼代际群体在北海市社区公共空间共同使用的现状开展研究,进而为北海市区域内既有社区公共空间的优化设计提供理论参考。

2材料与方法

2.1样本选取

2.1.1以社区公共空间为研究对象。社区公共空间是居住社区内老幼群体活动的重要场所,既可以是建筑内部空间,也可以是建筑外部空间。以社区公共空间为研究对象,将社区公共空间定义为存在于社区内建筑实体外部之间,可供社区内居民开展各种室外活动的公共空间,不包括建筑内部空间。选取北海市海城区内海角街道的独树根西社区、中街街道的幸福里社区、西街街道的广场西里社区、东街街道的北部湾东社区为研究选区。

2.1.2以在社区公共空间活动的老幼群体作为主要研究人群。我国《中华人民共和国老年人权益保障法》规定60周岁以上的公民为老年人[2]。为了研究老幼群体在社区公共空间内共同活动的现状,研究群体中的老年人应具备独立活动的能力,且能携带或陪伴儿童在社区公共空间进行户外活动。根据《儿科学》中儿童年龄分期,出生到1岁之前为婴儿期,1~3岁为幼儿期,3~7岁为学龄前期[3]。本研究选取0~6岁的儿童,他们行动能力较弱且活动范围有限,需要老年人的陪伴与看护,两者为有血缘关系的代际群体。

2.2研究方法

采用实地考察法和问卷调查法相结合的方式,对社区公共空间内携带儿童出行的老年人随机发放问卷进行抽样调查,问卷内容主要包含老幼群体的基本情况、老幼群体日常行为活动情况和其在社区户外活动的空间需求3个部分内容。由于受访者是视力下降的老年人和识字量少的儿童,对于这部分受访群体,由调查人员逐题念读,并根据受访者的回答勾选或填写问卷内容,以了解他们对社区公共空间的需求。通过实地考察了解老幼群体在社区公共空间中共同出行的日常行为偏好和活动实况,发掘既有社区公共空间适宜老幼群体共同活动的不足,为后续社区的优化设计提供理论参考。

3结果与分析

3.1基本情况分析

在4个选区内共发放问卷240份,回收有效问卷240份。调研数据显示,在社区公共空间内共同活动的老幼群体中,60~70岁的老年人居多,其中,女性老年人数量多于男性老年人。由此可知,在户外照看孙辈的责任大部分由女性老年人承担。受访的老年人家中都有1个或2个6岁以下的孙辈,而调研样本在家庭居住方式选择上,有6名老年人四代同堂,占2.5%;有144名老年人三代同堂,占60.0%。可见,北海市海城区既有社区中大部分老年人是跟子女和孙辈同住,少部分老年人还跟自己的父母同住;有90名老年人与老伴2人居住,占37.5%,这部分样本中的老年人虽不与子女同住,但由于其子女为上班族,白天无法照看婴幼儿或前往幼儿园接学龄期儿童,故对于有婴幼儿的家庭,其子女会在每个工作日早晨将婴幼儿送至父母居住处,由老年人代为照顾。有学龄期儿童的家庭,其子女会在每个工作日早晨将学龄期儿童送往幼儿园,而老年人则在下午将儿童接回居住处。

3.2社区公共空间内老幼群体的活动特征

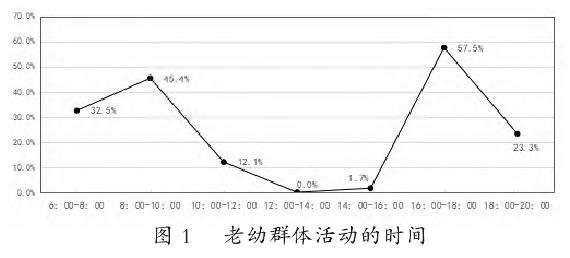

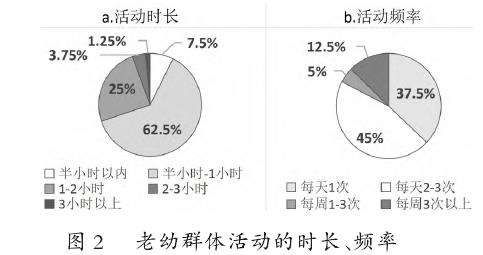

3.2.1老幼群体的活动时间、时长和频率。由图1可知,老幼群体在社区公共空间内的日常活动时间往往根据儿童的作息时间和室外气温决定。6:00-8:00到社区公共空间活动的老幼群体占32.5%,这个时间段出行的老幼群体多有“早睡早起”的作息习惯,或幼儿父母赶在上班前将小朋友送至祖辈家代为照看,因此,老年人常在早餐前带孙辈在社区内活动;8:00-10:00到社区公共空间活动的老幼群体占45.4%;10:00-16:00处于北海市夏季紫外线最强、温度较高的时间段,也是幼儿午饭前后及午睡时间,因而选择出行的老幼群体较少;16:00-18:00到社区公共空间活动的老幼群体占57.5%,此时间段是3岁以下幼儿午睡过后时间,也是老年人携带其进行户外活动最合适的时间,同时,该时间段也是3~6岁的儿童幼儿园放学时间,老年人将其接回家中后,会与其共同在社区内进行户外活动;18:00-20:00到社区公共空间活动的老幼群体占23.3%,此时间段气温舒适宜人,老年人会携带儿童再次到社区进行饭后散步。

根据国家卫生健康委办公厅印发的《3岁以下婴幼儿健康养育照护指南(试行)》,为了预防婴幼儿佝偻病的发生,明确要求养育人在为婴幼儿补充维生素D的同时,还要尽早携带其进行户外活动[4]。为提高近视防控,《近视防治指南》中提倡儿童在学龄前,如幼儿园时期就开始增加户外活动时间,鼓励每天户外活动1h[5]。由此,北海市各社区卫生服务中心的儿保科医生提出指导意见,应每天携带幼儿到户外活动至少1h。

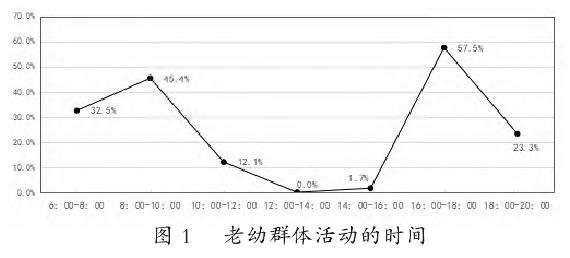

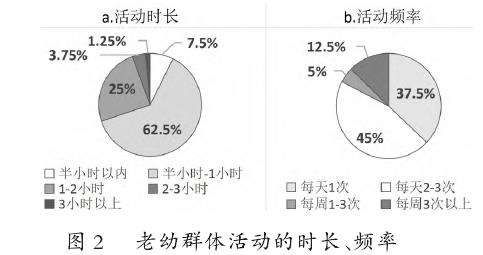

由图2可知,老幼群体在社区公共空间进行单次户外活动时,持续0.5~1h的人数最多,占62.5%,且绝大多数老年人会携带孙辈每天在社区公共空间进行1~3次及时长1h的户外活动。

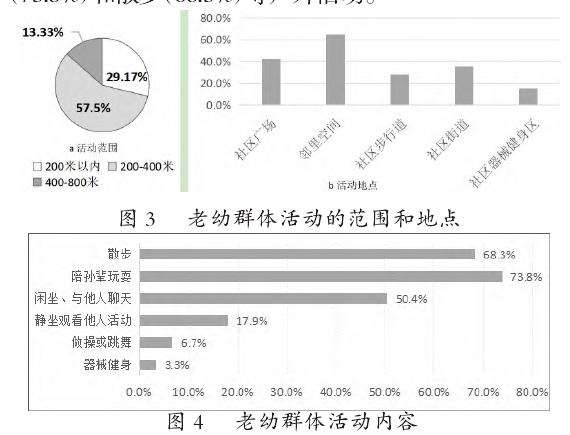

3.2.2老幼群体的活动范围、地点和内容。由图3可知,老幼群体在社区内进行户外活动主要集中在200m以内及200~400m范围,分别占57.50%、29.17%。由图4可知,老幼群体日常在社区进行户外活动以步行方式出行为主,受老年人和儿童行为能力的限制及社区公共空间面积不足的影响,往往喜欢选择住宅周边的邻里空间(65.0%)、社区广场(42.5%)、社区街道(35.4%)、社区步行道(27.9%)作为主要场所,进行闲坐、与他人聊天(50.4%)、陪孙辈玩耍(73.8%)和散步(68.3%)等户外活动。

3.2.3社区公共空间内老幼群体共同活动的需求。通过调查可知,67.9%的受访者认为社区公共空间整体效果一般,30.4%的受访者认为社区公共空间设施不能满足人们的需求。由于老年人身体机能、体能下降,外出步行10min左右会产生疲惫感[6],无法长时间步行,而0~1.5岁的婴幼儿从无法独立行走到逐渐学习行走,这个阶段老幼外出主要为老年人推婴儿车,1.5~3岁的婴幼儿慢慢学会独立行走和玩耍,则由老年人牵手外出。因此,老年人和儿童在户外进行连续性活动时需要有休憩的设施。

由图5可知,71.3%的受访者认为既有社区公共空间内“缺少老幼共用的休憩座椅”;65.4%的受访者认为“缺少儿童娱乐设施”;25.4%的受访者认为“缺少无障碍坡道和扶手”;34.6%的受访者认为“社区广场夜间照明不足”,影响了老年人夜间携带儿童在社区广场活动,有时会选择避开这个时间出行或另选社区内照明效果好的场所进行活动;47.5%的受访者认为“缺少遮阳避雨设施”;11.3%的受访者认为“缺少老幼公用的健身设施。

由图5可知,71.3%的受访者认为既有社区公共空间内“缺少老幼共用的休憩座椅”;65.4%的受访者认为“缺少儿童娱乐设施”;25.4%的受访者认为“缺少无障碍坡道和扶手”;34.6%的受访者认为“社区广场夜间照明不足”,影响了老年人夜间携带儿童在社区广场活动,有时会选择避开这个时间出行或另选社区内照明效果好的场所进行活动;47.5%的受访者认为“缺少遮阳避雨设施”;11.3%的受访者认为“缺少老幼公用的健身设施。

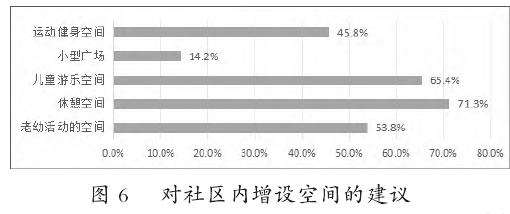

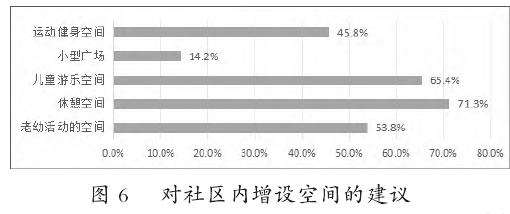

由图6可知,有休憩座椅需求的受访者期望能在社区公共空间内增设休憩空间(71.3%),希望通过增设儿童游乐空间(65.4%)、老幼活动空间(53.8%)和运动健身空间(45.8%)来满足老年人和儿童进行户外运动和娱乐等活动的需求。

4结论与讨论

4.1结论

北海市社区内的民居建筑有商住两用建筑、自建民居建筑和封闭住宅小区的高层、中层和底层住宅,其中,自建民居建筑面积占比最大,因而形成的社区公共空间异于其他地市。经前期问卷调查可知,各社区内皆划分有公共空间,老幼群体根据自身需求偏好在社区内邻里空间、广场、街道、步行道和器械健身区进行活动。但社区公共空间规划忽视了“老带幼”的活动特点,缺少对该群体的人文关怀,存在老幼群体共同活动使用需求不足的问题,主要涉及社区公共空间分布、公共设施、交通空间,无障碍设计4个方面。

4.1.1社区公共空间分布零散、使用率较低。北海市海城区绝大部分社区受早期建造规划影响,内部建筑间距较小,导致公共空间狭小、分布不均,且缺乏有效的规划和管理。大部分公共空间缺乏关联性,缺少老人和儿童结伴的游乐和运动场所,无法满足老幼群体互动、体验交流的需求。同时,没有充分利用社区内零碎的边角空间,仅有的空旷场所大多被私家车占用,或被作为私人晾晒区,影响了“老携幼”在社区内的活动时长、频率及活动地点的选择。

4.1.2社区内交通空间不顺畅、缺乏安全性。社区前期规划设计由于忽视人车分流,导致交通空间局促、道路单一,社区内邻里空间仍存在违建占据步行道的情况。又因公共空间有限,缺少步行道,或步行道中有盆栽、电线杆等物体阻隔,老年人推婴儿车出行时需要绕开阻碍物,行走不够顺畅,以致老幼群体步行外出时更偏爱选择车来车往的街道,形成了社区内街道空间人车混行的局面。由于内部缺少私家车位,难以满足停车需求,所以,常出现车辆占据社区内步行道和街道的现象,造成社区步行道无法行走。而街道较窄区域又经常会出现车辆拥堵的情况,不仅延长了老幼群体出行时长,还降低了其出行意愿,甚至给社区内其他居民带来安全隐患。

4.1.3社区公共空间内公共设施功能单一、共享不足。社区公共空间内设施功能单一,普遍是适宜成年人使用的健身器械和休息座椅,忽视了老年人和儿童的身体差异,以及两者相伴与看护行为的需求,无法满足老幼群体共同使用的需求。儿童娱乐设施周边缺乏监护人活动或休憩的空间,儿童在游乐,而老年人只能站着。社区公共空间中的休憩设施较少,休憩的座椅尺寸设计不合理,且没有靠背,不适合腰背肌肉和韧带弹性较弱的老年人和活泼好动的儿童长时间使用,更缺少遮阴设施,导致很多居民会自行搬家里的靠背木椅放置在树荫底下休息。部分社区小广场照明设备亮度较低,甚至缺少照明,降低了“老带幼”晚上出行的欲望。

4.1.4社区公共空间内缺乏无障碍设计。健身区的器械下普遍使用沙子铺设地面,并用石质围栏围合该区域,防止沙子外溢,但未设置区域出入口,老幼群体到区域内进行健身活动时需大步跨入,不便于老年人和儿童进出。而且大部分沙子区域一旦遇大雨天气,原围合的沙子区域瞬间变成小水池,器械受雨水浸泡影响,不仅缩短了器械寿命,还影响了其正常使用。另外,缺少对各个空间高低差处理,步行道中休憩座椅较少,忽视了老幼群体步行的需求。

4.2讨论

4.2.1整合零散空间。整合社区内既有的零散空间,充分利用内部各边角空间合理规划,并增设老幼群共同的活动空间。可根据空间面积,将儿童活动空间、休憩空间或运动休憩空间进行有机组合,构建出复合性功能空间,注重功能空间的连贯和融合。如儿童活动空间和休憩空间相融合设置,儿童玩耍的同时,老年人可以在旁边休憩、看护,以满足“老带幼”活动互动特点和体验交流的需求,亦可在社区广场中增设散步道,为老幼群体共同健身提供场所。

4.2.2优化交通空间。针对北海市既有社区内民居建筑较为密集的区域,拓宽内部的步行空间和街道空间并不现实,可通过移除无用线杆或调整阻碍物,合理规范步行道的景观,为老幼群体及其他居民构建舒适的步行通道。通过拆除邻里空间的违建和增设立体式停车空间来缓解社区水平空间不足的问题,减少道路交通拥堵,并在内部各功能空间增加降速标识提醒过往车辆,以保障老幼群体户外活动安全。

4.2.3创设满足老幼代际共享的公共设施。社区运动健身空间中设置适宜老幼群体使用的健身器械,创设满足儿童娱乐、老年人休憩的设施,以保障老年人在视线范围内照看游乐的儿童。在邻里空间、步行道旁等区域,设置可老幼共享、有靠背且具有遮阳避雨功能的休憩设施。在照明亮度较弱的活动空间增设照明灯具,增加晚上出行的意愿。

4.2.4增设无障碍设施。为避免老幼出入不便,在原社区器械健身区石质围栏中增设出入口,在沙池中增设排水设施,避免沙池积水。社区内部有高低差区域增设无障碍坡道,或高度较缓的台阶,尽量减少台阶数量,为老幼群体创设良好的社区环境。