胜和村碳排放核算与分析

2.1胜和村概况

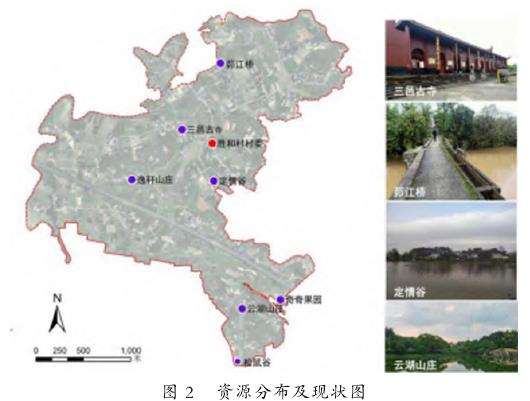

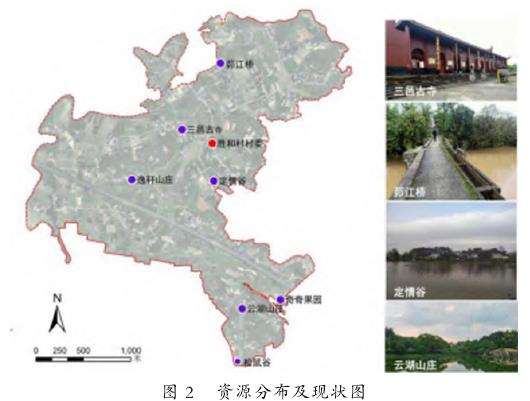

胜和村位于长沙市湘江新区白箬铺镇西北部,西与宁乡光山新村接壤,总面积572.05hm2,地势较平坦,属小丘陵地貌,有43个村民小组,共计985户3242人。水利条件十分优厚:上有乌山水库,下有泉水冲水库(八曲河流域),供水灌溉条件优良,属典型的农业大村;内外交通便利,1h左右即可驶入长沙主城区;资源丰富,有茆江桥、曾福桥和三邑古寺等历史资源和奇奇果园、云湖山庄、松鼠谷、定情谷等产业资源,有成为长沙近郊旅游胜地的潜力。

2.2胜和村碳排放核算实地调研结果

2.2.1村内常住人口的老龄化严重,缺乏活力。从村民委员会的统计数据得知,村内现有60岁以上老人700多人,80岁以上的老人80多人,总人口为3242人,老年人占比约25%,呈现明显的老龄化趋势,年轻人多外出务工,村内缺乏活力,住宅空间实际使用率低。

2.2.2住宅建筑建造技术落后。村内建筑基本是自建建筑,呈明显的地域特色,以砖混结构为主,建筑设计缺乏科学、规范的低碳指导,环保材料、低碳技术运用少,建筑技术落后,容易导致建筑能耗高。

2.2.3能耗及设备的效率较低。调查显示,胜和村能源形式单一,主要依靠电力,村内对清洁能源的使用较少,太阳能应用尚未普及。

2.2.4公共交通系统不完善。胜和村已建一条连接村和长沙市区的公交线路,但线路未覆盖全村,仅惠及村内主干道沿线居民,村内居民出行主要还是依靠电动车或私家车。另外,村内未规划科学的步行系统,村入口和旅游场地之间没有观光车通行,因此,游客进村主要依靠私家车,导致交通能耗较高。

2.2.5村中生活空间设计有待完善。胜和村内有良好的水系以及散落在村中的大小水塘,山地集中且绿地空间均匀分布在建筑群附近,有成片的农田景观,但整体空间缺乏设计,公共空间缺少绿化,未整合村内的空间资源,无法发挥村内最大的碳汇效果。

2.3胜和村碳排放核算

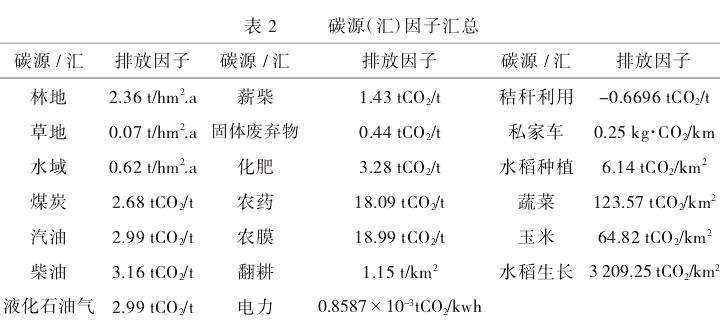

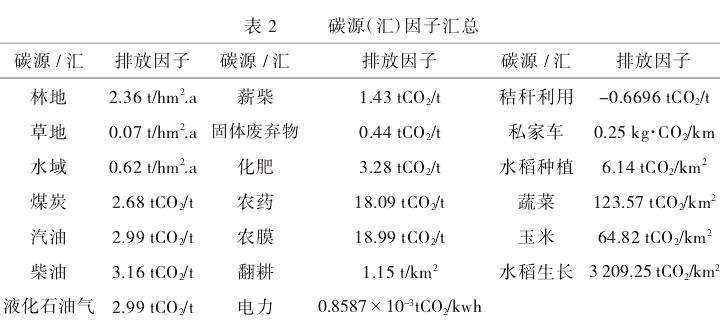

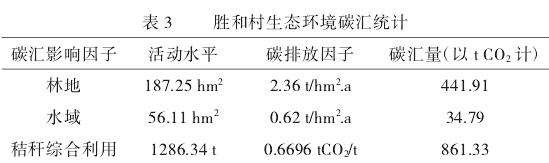

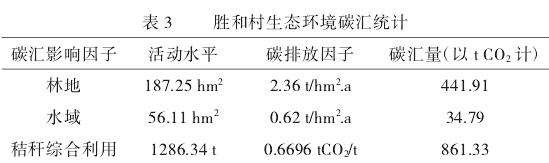

2.3.1碳汇。根据统计数据,胜和村的林地面积为187.25hm2,水域面积为56.11hm2,秸秆综合利用能够带来减排效果,因此本研究作碳汇处理。具体设计如表3所示,总碳汇量为1338.03tCO2。

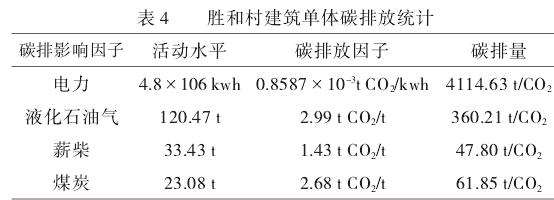

2.3.2建筑单体的碳排放。通过抽样调查得到村民生活所需能源的消耗,胜和村村内建筑能耗主要有电力、液化石油气、薪柴、煤炭和水;当地地下水源丰富,村民用水全部来自井水,通过电泵抽水,其产生的碳排通过耗电量计算。其核算数据如表4所示,总碳排放量为4584.49tCO2。

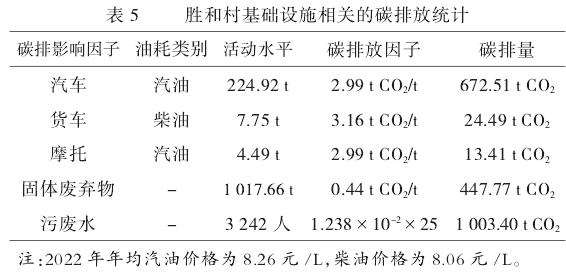

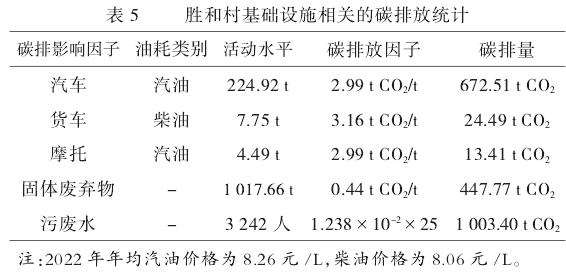

2.3.3基础设施的相关碳排放。通过问卷调研得到胜和村相关碳排放因子的活动水平,根据模型核算得到相关碳排放数据见表5,其碳排量总计为2161.58tCO2。由于村内使用的是井水,无法进行量化,因此,污废水所产生的碳排放量采用人均水平计算,废弃物处理相关碳排放量总计1451.17tCO2。

2.3.4经济产业的碳排放。通过村内种植大户的经验估算,依据胜和村的耕地面积2.1439km2估算农业生产总碳排放量为8072.27tCO2。胜和村无工业碳排放。

位于胜和村内的娱乐景点仅松鼠谷一家,管理点位于胜和村村域外,因此胜和村不涉及景区经营管理的碳排放。根据各个景点之间的线路统计得到游客在村域内平均里程数为7.629km,2022年胜和村实际旅游人数为72500人,私家车出行实际乘坐人数根据调查取值为2.9,最后汇总数据得到核算结果见表6。

根据核算结果可知胜和村2022年度CO2排放总量为15017.28t,人均碳排放量为4.63t。根据IEA发布的《2022年二氧化碳排放报告》,2022年我国的二氧化碳排放量为1147700万t,人均碳排放量为8.13t。胜和村人均碳排量虽低于全国平均水平,但对于乡村地区来说碳排量较高,有较大的节能减排空间。

在三大类碳排放影响因子中,经济产业相关碳排量为8264.50t,其中农业生产的碳排起主导作用,总占比53.75%,符合典型农业大村的特质,因此在其村庄建设进程中,应增加农业生产新技术的投入。

其次为居住建筑相关的碳排量,为4584.49t,人均1.41t,约占30.53%,系村民日常生活所消耗的能源;随着居民生活水平的提高,越来越多的居民开始注重生活的品质,因此各大电器基本配置齐全,以耗电为主,相应的建筑能耗占比较大。

影响力排第3的为基础设施方面的碳排放,总碳排量为2168.29t,约占14.44%,其中最主要的因素是废弃物的处理,以胜和村现状来看,因村内常住人口以中老年人居多,其出行距离较近时一般采用步行方式,若出行距离限于村内及其附近,则通过电动摩托车或三轮车出行,当他们出行距离更远时,一般会乘坐公交车或搭乘便车出门,因此很大程度减少了交通出行带来的CO2排放。

胜和村村内自然碳汇能力主要依靠林地,总碳汇量为378.02t,人均碳汇量约0.12t;秸秆综合利用很大程度上降低了农业碳排放的影响,其总量为861.33t,人均0.27t,超过了自然生态的碳汇能力,其前景很好。近年来,我国人均碳汇统计数据尚缺,根据2014年的统计,中国人均碳汇约为0.84t,而胜和村人均碳汇量为0.41t。因此得出:胜和村的碳汇能力较弱,究其原因为其林地面积占比较少,林地零散分布在建筑附近,碳汇能力未完全发挥。

因农业生产相关碳排放在短时间内无法明显改变,由此可知,影响胜和村碳排放的主要因素还是居民日常生活所需及日常废弃物,总体碳汇量较少,在日后的村庄建设过程中,需修复破坏的林地,并在村庄内部见缝插针地设置菜园、宅旁绿地、庭院绿地,增加乡村绿地面积,进一步提高碳汇效果。对于建筑耗能大的问题,这是一个长期的实践,日后应潜移默化地提升村民的低碳思想,在建筑供电、绿化、照明、净水等方面采用可循环的系统和低碳节能技术,增加垂直绿化等,减少建筑耗能。