基于民国文本的长沙城市意象研究

摘要:随着城市的现代化建设,城市历史景观特征在逐渐减退。为再现民国时期长沙的城市风貌,采用文本挖掘法,整理筛选民国文本进行词频分析、语义网络与聚类分析、情感分析,对分析结果进行可视化,探究民国长沙的城市意象元素与形象认知。结果表明,民国文本中对长沙的描写以人文要素为主,城市意象因子中道路与交通、山水风貌热力值较高;感知度最高的实体空间意象元素是岳麓山、湘江、天心阁,非实体空间意象元素是街巷、百花、亭台;长沙具有岳峰古迹、湘水月色、街陌盛景、文教新风、战火风云5类意象空间;长沙总体形象认知为美景、幽静、胜地,情绪感知以积极情绪为主。以历史文本为研究材料,为城市意象的研究提供新思路和新方法。

城市意象是反映城市特色与历史内涵的关键要素,是城市的物质与精神文化长期积淀的产物,对其进行研究有助于完善城市记忆,对城市发展建设有着重要意义,并对当今城市的发展提供参考和借鉴[1]。

凯文·林奇的城市意象研究开启了规划设计中环境感知探索的新篇章,将空间认知要素总结为路径、地标、边界、街区、节点[2]。在此基础上,学者对城市意象的研究方法进行了反思与讨论,认为城市意象研究不仅在结构上,还包括对事物的情感、审美等方面[3],通过城市意象对城市特色进行研究,包含城市的空间元素与城市文化相关的内容[4]。对于城市意象的研究大多是通过访谈、问卷调查、认知草图的方法进行探讨,也有学者通过网络文本分析研究,但运用历史文本作为研究材料的尚少。

历史文本包含宏观的地域意象感知、中观的城市环境风貌与微观的人文景观特征[5]。民国时期长沙文人荟萃,留下了许多具有长沙记忆的文本,民国文献是研究民国历史的重要资料[6],是再现民国长沙城市意象的窗口。基于历史文本研究城市意象,可以促进城市记忆资源深度开发利用[7],为历史城市意象的延续和再生提供指导意义。

1研究区域与内容

长沙作为首批公布的历史文化名城之一,具有悠久的历史与独特的“山水洲城”自然环境,拥有“楚汉名城、屈贾之乡、伟人故里、革命圣地”的美誉。民国时期长沙文化灿烂,名贤荟萃。本研究范围为民国长沙城区及周边意象辐射区域,选择民国时期叙述长沙城市风貌的散文、游记、诗词、楹联以及地方志,利用文本挖掘法对长沙的城市意象元素与形象认知进行分析。

2研究方法

2.1数据获取

民国时期记载长沙的文本以纸质刊物为主,人工收集《民国文人笔下的长沙》《长沙名胜诗词选》《诗话长沙》《历代名人记长沙诗词选》《老报刊中的长沙》等书籍,并运用在线网站搜韵网、长沙文史网进行搜索,筛选出描写长沙城市风貌的文本,共获取1103篇作为研究数据。

2.2文本预处理

参考《古汉语词典》对文本中的表达同一语义的词条进行转译,如“柳条”“垂柳”统一为“杨柳”。对于同一地点不同的命名,同样进行标准化处理,如“水陆洲”“桔洲”“橘洲”均指同一地点,则统一为“橘洲”。

将整理出的词条导入Python中的Jieba分词进行中文分词,设置自定义词库、停用词库提高数据精确性。产生分词后文件“民国长沙文本-分词.txt”,对分词结果进行人工检阅,共得出名词、形容词、动词有效词汇2424个。

2.3数据分析

2.3.1词频分析。词频分析是对文本中重要词语出现的频次进行统计与分析,是文本挖掘的重要研究途径。将清洗后的词条导入,利用Python中Jieba词频分析功能分析文件“民国长沙文本———分词”,把生成的词频统计表导入词频生成器,文本词条的频次高低通过可视化图像进行表达,生成意象元素感知话语云、城市形象认知话语云。

2.3.2语义网络与聚类分析。话语网络分析是一种用于分析文本网络结构和文本内部复杂关系的方法,构建语义网络能直观展示话语认知关系以及总体结构特征。将“民国长沙文本-分词.txt”进行矩阵构建后导入Gephi进行语义网络与聚类分析,生成城市形象认知网络图。

2.3.3情感分析。情绪感知是认知主体对城市空间认知的情感表达,表现了个体对城市的主观评价[8]。通过ROSTCM6的情感分析功能,对文本进行情绪偏向地进行打分,将情感特征分为积极情绪、中性情绪和消极情绪3个类别。

3结果与分析

3.1城市意象元素

3.1.1意象因子类型。对词频统计后结果进行整理,发现民国文本中的城市要素内容丰富,共得到1111个有效词,词频共计8221次。词频统计结果具有明显的特征类型,将长沙的意象因子归纳为自然要素和人文要素两大类,依据词条包含的功能将其进一步分为10小类(表1)。

统计结果显示,民国时期长沙的人文要素敏感度较高,热力指数为H10=5.547,其中道路与交通热力指数最高,为H10=1.851,主要包括街巷、路桥、码头等。自然要素热力指数为H10=4.453,其中山水风貌的热力指数最高,为H10=1.998,主要包括山地、江河、泉湖等。

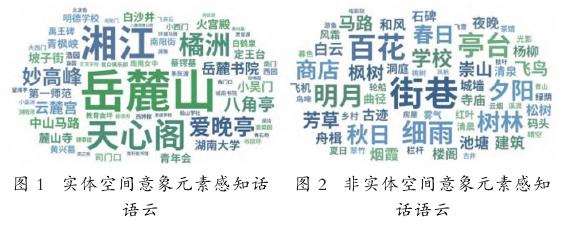

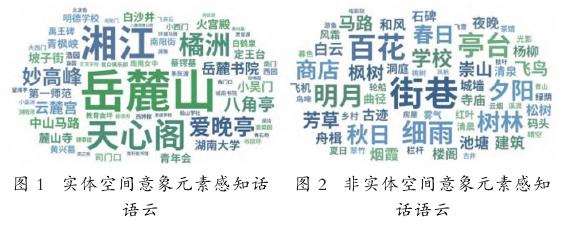

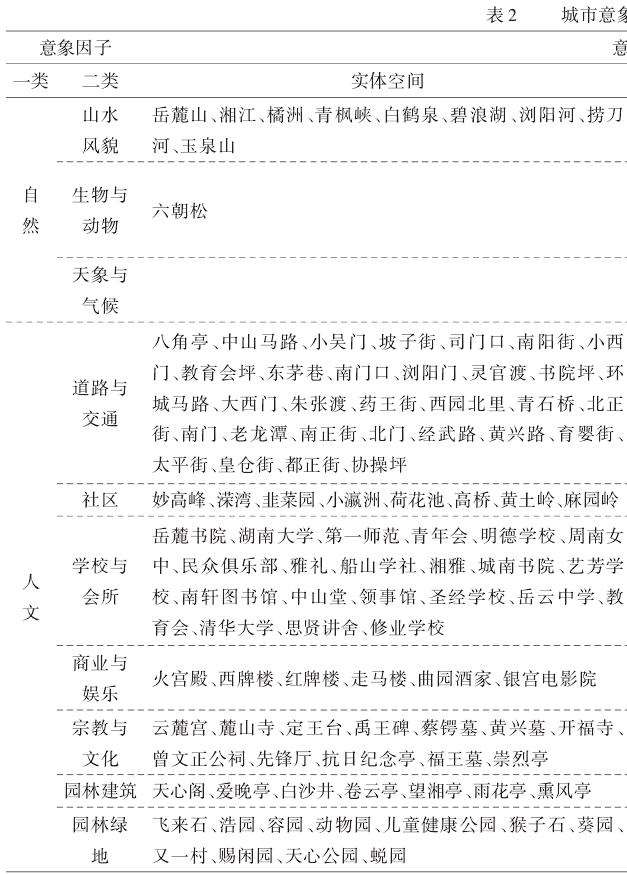

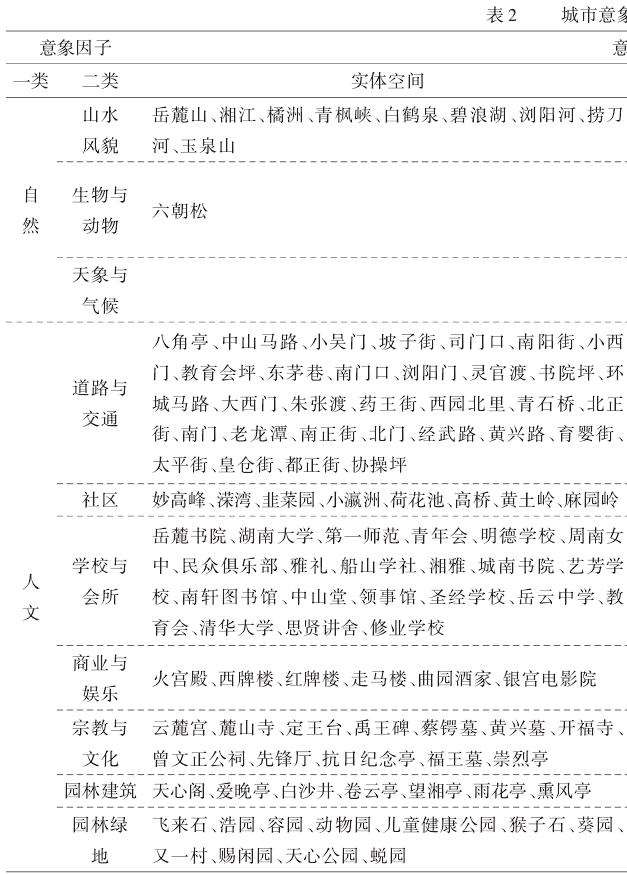

3.1.2意象元素提取。词频统计结果显示,民国文本中蕴含大量景点地名词以及城市要素词,共得到景点及地名531个,要素词580个。根据词汇类型将长沙的意象元素分为实体空间意象元素与非实体空间意象元素2类。为了清晰展示话语云,分别选取前60的高频词制作话语云。由实体空间意象元素感知话语云(图1)可以看出,人文景点在感知中敏感度较高,感知最显著的人文景点为“天心阁”“爱晚亭”“八角亭”“岳麓书院”,自然景点为“岳麓山”“湘江”“橘洲”“妙高峰”。非实体空间意象元素感知话语云(图2)表明,长沙市人文要素中感知度最高的为“街巷”“亭台”“商店”“学校”“马路”,与民国时期长沙开埠通商、教育兴盛的历史背景相符合。自然要素中感知度最高的是“百花”“细雨”“明月”“夕阳”“树林”,展现了长沙自然风光生机盎然的秀美景象。

依据二八法则,20%的意象元素在环境感知中占据了80%的意象空间。本研究中词频统计结果接近20/80,由此长沙意象元素为占总要素20%的前106个高频实体空间元素,以及20%的前116个高频非实体空间元素(表2)。

3.2城市形象认知

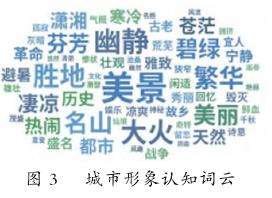

3.2.1总体形象。民国时期大众对长沙形象的描述丰富,提取词频统计结果中描绘城市形象的词汇,将前60个认知词绘制出城市形象认知词云(图3)。词云图显示,长沙市总体形象以积极词汇居多,“美景”“幽静”“胜地”“繁华”“热闹”等积极词汇体现了民国期间长沙城市发展的蓬勃景象,“碧绿”“芬芳”“名山”“天然”“秀丽”体现了长沙山清水秀的优美自然风貌,“大火”“凄凉”“惨状”“灰暗”等消极词则是抗战时期长沙饱经战火摧残的写照。

3.2.2认知语义网络。将研究文本中的高频词作为关键话语要素视为网络节点,并通过线条体现它们之间的关联,节点越大敏感度越高。根据生成的城市形象语义网络图(图4)可知,长沙的意象元素内部网络丰富,聚类为岳峰古迹、湘水月色、街陌盛景、文教新风、战火风云5类。“岳峰古迹”由岳麓山、爱晚亭、树林等词条组成,呈现出岳麓山人文古迹与自然景色交织的形象;“湘水月色”包括湘江、夕阳、飞鸟等词条,展现了潇湘河秋水碧透的风景意象;“街陌盛景”包含街巷、马路、建筑等词条,再现民国长沙街道市井热闹,通商贸易兴盛的景象;“文教新风”包括学校、讲学、书院等词,显示长沙文化教育事业之发达;“战火风云”包括天心阁、大火、忠烈等词,长沙作为近现代革命斗争史上的胜地,在战争中遭受毁灭性灾难。

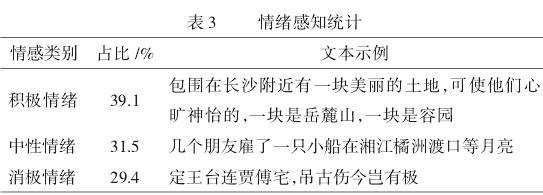

3.2.3城市意象情绪感知。通过ROSTCM6处理,获得大众在长沙的情绪感知情况(如表3),获取发言数共2664条,其中积极情绪占39.1%,中性情绪占31.5%,消极情绪占29.4%,结果表明民国时期大众对长沙的整体情绪感知是偏积极的。其中,积极情绪文本以对长沙自然山水风光和繁华闹市盛象的赞美为主,消极情绪文本多为感叹战争惨烈与缅怀英烈昔贤。

4讨论与结论

4.1讨论

4.1.1民国文本蕴含丰富的城市风貌信息。本次研究在文本的体裁采用纪实性的散文、游记、诗歌、楹联等文本,共收集民国文本1103篇,共得到景点词531个,要素词580个。文本多情景交融,寓情于景,将审美感知蕴含在文本之中,如毛泽东在《沁园春·长沙》中写道“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染。”呈现出长沙河湖星布、岗峦交替的山水风貌。历史文本可以提取到大量的城市风貌信息,科学分析文本中有效信息,有助于对历史城市形象深层认知。选用民国文本结合文本分析法进行城市意象研究是较新的研究领域,为历史性景观的保护和开发提供科学的支持和指导。

4.1.2历史背景影响下的城市近代化发展。20世纪初,开埠通商导致长沙城市规模扩张,商业中心转移,城市空间变化。道路交通方面,民初时期长沙拆除旧城墙北门、小吴门、浏阳门、南门、小西门等共13座城门,仅留天心阁一段名胜,建成环城马路、沿河马路与中山马路横亘城中,街巷交织传统城市空间即被打破。教育会坪是长沙最早出现的城市广场。

学校与会所方面,大批文人志士在长沙掀起教育救国浪潮,涌现出湖南大学、第一师范、明德、周南、长郡、雅礼等百年名校。商业与娱乐方面,西俗东移给长沙带来新的生活娱乐方式,品茶赏戏使戏园逐渐取代茶园、庙会,宜春园、同春园、湘春园成为民初长沙湘剧名园,丰富的娱乐生活让城市出现电影院、咖啡店、澡堂等娱乐场所,新型公共活动空间的应运而生。园林绿地方面,出现了城市公园这一城市绿地空间形态,建成天心公园、儿童健康公园。宗教与文化方面,黄兴、蔡锷等辛亥勋臣葬于岳麓山,抗战胜利后岳麓山相继修筑了一批纪念性建筑,蔡锷墓、黄兴墓、崇烈亭等成了大众祭拜之所,麓山胜景被赋予了新的内涵。

4.1.3保护历史文化名城场所特征的延续性。长沙作为历史文化名城之一,其风貌保护应注重保留场所的标志性特征。形象特征上,如火宫殿的老门楼、潮宗街古戏楼、西文庙坪的石牌坊等鲜明的特征,古井名泉、麻石老街、历史建筑等是名城景观保护中的首选之物,它们构成了城市的地标,是人们认知场所的重要参照,保留其形象特征,凸显城市的空间美和整体美。文化特征上,如岳麓书院的湖湘文化、开福寺的宗教文化、清水塘的革命文化等,应尽可能得到更多的保护。只有特色鲜明的文化,才能使城市特色突出,继承和延续历史景观的精神内涵,让城市空间充满历史文化的感染力。

4.2结论

本研究采取文本挖掘法对民国长沙的城市意象进行提取,通过词频分析、语义网络与聚类分析、情感分析挖掘文本中的潜在信息,研究发现民国文本中对长沙的描写以人文要素为主,城市意象因子中道路与交通、山水风貌热力值较高;岳麓山、湘江、天心阁、橘洲、爱晚亭是民国时期长沙敏感度最高的实体空间意象元素;街巷、百花、亭台、细雨、明月是核心非实体空间意象元素;具有岳峰古迹、湘水月色、街陌盛景、文教新风、战火风云五类意象空间。长沙总体形象认知为美景、幽静、胜地,大众对长沙的情绪感知以积极情绪为主。

未来对长沙的保护应维护历史信息的真实性,维持城市自然山水格局,保留街巷格局和老街地名,保护人文遗迹和历史景观,延续城市的历史文脉,同时突出现代文化特色,打造自然美与人文美结合的长沙形象。