基于i-Tree模型的滁州苏州公园植物群落及生态效益研究

摘要:为提升滁州市苏州公园生态效益,加强城市绿地生态功能建设,对滁州市苏州公园进行实地调查研究,分析了苏州公园15个样地的植物群落组成。利用i-Tree模型量化研究15个样地的植物群落在吸收二氧化碳、改善空气质量和产生氧气方面的生态效益。结果表明,15个样地的植物分为46科65属,共78种405株植物。其中重要值最高的是樱花,占总效益值的34%,其次是桂花,占19.8%;就每株植物的固碳量而言,最有价值的是榔榆,效益价值为69.97元;此外,在空气净化方面,栾树的单株效益最高,为506.54元,樱桃的单株效益最低,为97.81元。同时为苏州公园提出相应的群落优化策略,以提高公园植物群落生态效益,促进生态可持续发展。

植物群落结构对城市公园绿地降温增湿、固碳释氧、吸收有害气体等生态服务功能的影响很大[1]。城市公园的植物群落是景观的关键要素,在维护城市生态环境方面发挥着重要作用[2]。公园植物在改善环境、增加生态效益方面有着重要作用,公园植物是国内外众多研究者研究的方向[3]。公园绿地被称为“城市之肺”,在城市的生态环境中发挥着核心作用,缓解了拥堵,美化了环境,净化了空气,并提供了休闲娱乐场所[4]。i-Tree模型与城市公园植物群落及生态效益研究的结合,对于城市绿地生态效益的研究有着积极的推动作用。为了分析数据集,i-Tree模型被用来评估城市绿地在能源效率、碳储存和封存、空气质量改善、雨水保留和森林美学方面的经济效益[5]。我国在生态系统服务评价方面缺乏统一完善的评价方法、评价理论和指标体系,导致评价结果差异大、可比性差[6]。

本研究通过对滁州市苏州公园植物群落不同方面的生态效益价值进行了调查和分析,使其生态效益的货币价值直观化,为居民创造更高质量的生活和休闲环境,充分传达其生态贡献的价值[7]。同时对区域内的植物群落资源进行调研,结合i-Tree对调研群落的组成结构以及生态效益价值量进行分析,以便为优化公园的植物群落提供合理的策略,提高人类环境质量,实现绿色和可持续发展[8]。

1材料与方法

利用Excel软件和MicrosoftOfficeAccess软件对滁州市苏州公园植物群落实际调查的统计数据进行初步处理和转换,并将转换后的数据导入i-Tree生态模型,对植物群落进行数据分析。由于模型中没有滁州市气候数据,且滁州市与合肥市的气候情况比较相似,因此模型中气候数据设置参考合肥的气候数据。

2公园植物群落资源分析

2.1公园植物组成统计分析

在滁州市苏州公园对15个植物群落中每株植物进行测量分析。

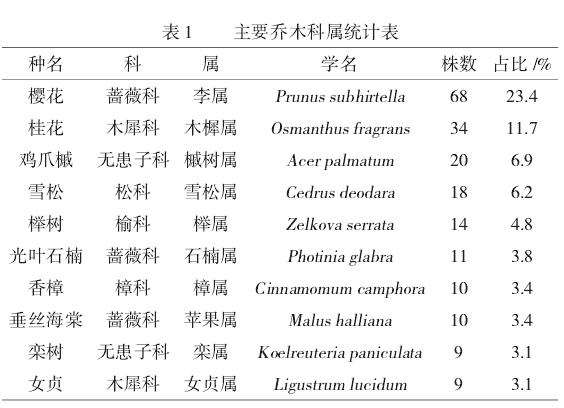

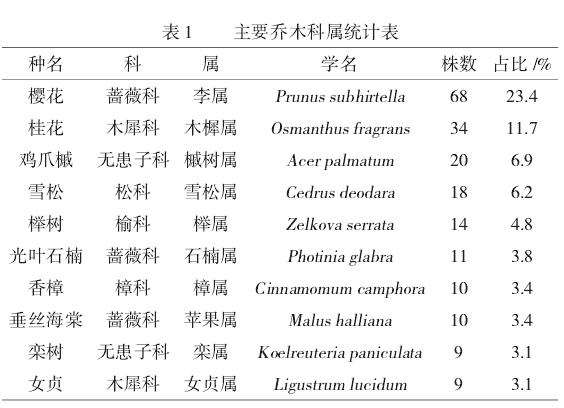

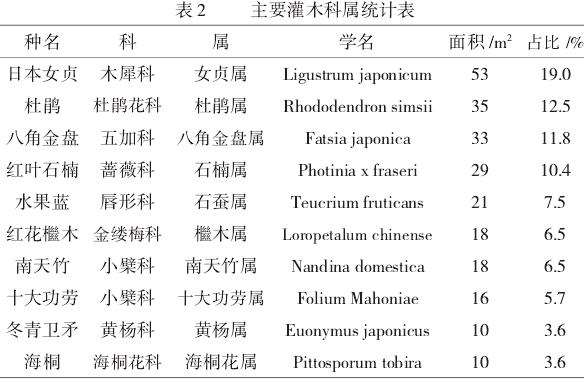

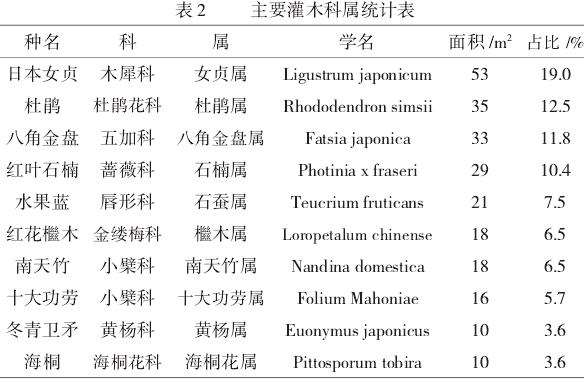

调查的植物涵盖46科65属,共78种405株植物;其中,乔木包括23科35属,共42种,10个主要树种(见表1);灌木包括14属19科,共23种,10个主要灌木种(见表2);其中,山茶和红花檵木都包括乔木和灌木。草本植物有9科11属,共11种;藤本植物2科2属共2种[9]。

调查的植物涵盖46科65属,共78种405株植物;其中,乔木包括23科35属,共42种,10个主要树种(见表1);灌木包括14属19科,共23种,10个主要灌木种(见表2);其中,山茶和红花檵木都包括乔木和灌木。草本植物有9科11属,共11种;藤本植物2科2属共2种[9]。

2.2公园植物数量分布分析

按公园内调查的植物数量和百分比统计了前十个树种,并采用模型分析法计算。由图1可知,樱花(23.4%)、桂花(11.7%)、鸡爪槭(6.9%)、雪松(6.2%)、榉树(4.80%)、光叶石楠(3.8%)、香樟(3.4%)、垂丝海棠(3.4%)、栾树(3.1%)以及女贞(3.1%),10种植物数量总计占总数的69.9%,其他植物物种占30.1%。

2.3公园植物健康状况分析

对公园里树木的树冠和叶片的状况进行了分析,一般来说,这些数据反映了不同树种在新种植环境中的适应性,在相同环境中,健康状况普遍良好的树种生态效益更高,而健康状况普遍不佳的树种生态效益较低。由图2可知,公园内83.10%的植物处于良好状态,只有1.70%处于不良状态。

2.4公园植物重要价值分析

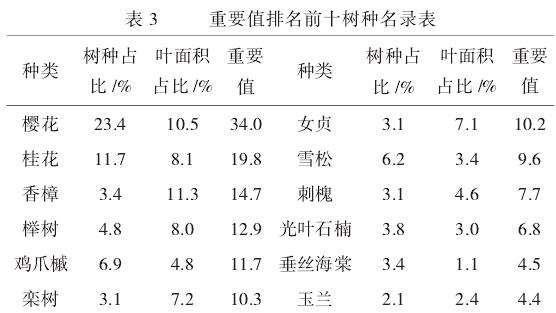

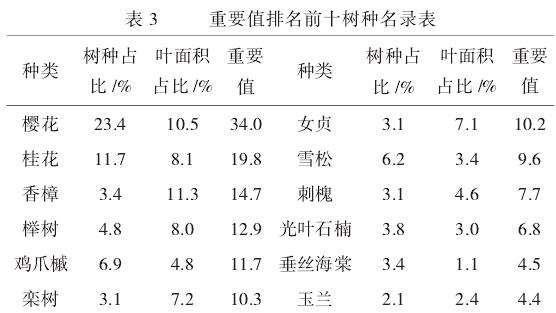

根据生态模型分析,列出了按重要性排序的前十种树种,由表3可知,樱花是最重要的树种(34%),其次是桂花(19.8%),之后分别为香樟、榉树、鸡爪槭、栾树、女贞、雪松、刺槐、光叶石楠、垂丝海棠和玉兰。

3公园植物群落生态效益分析

3.1公园植物群落储存和固定CO2效益

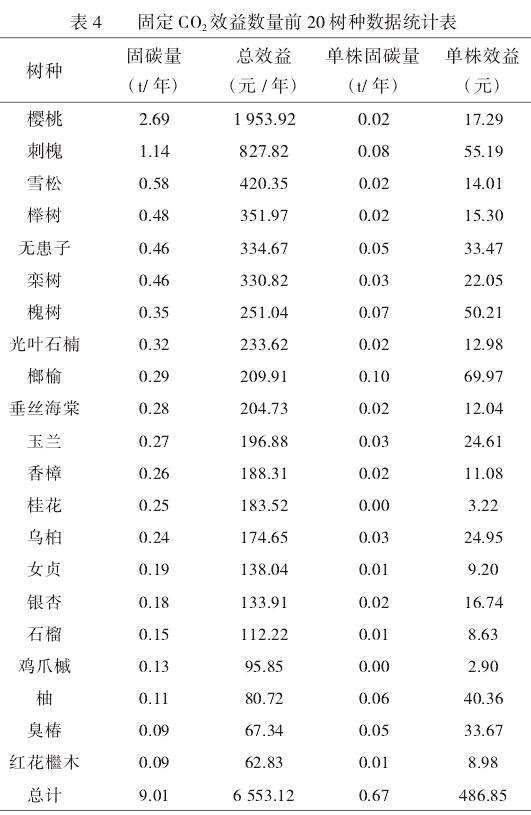

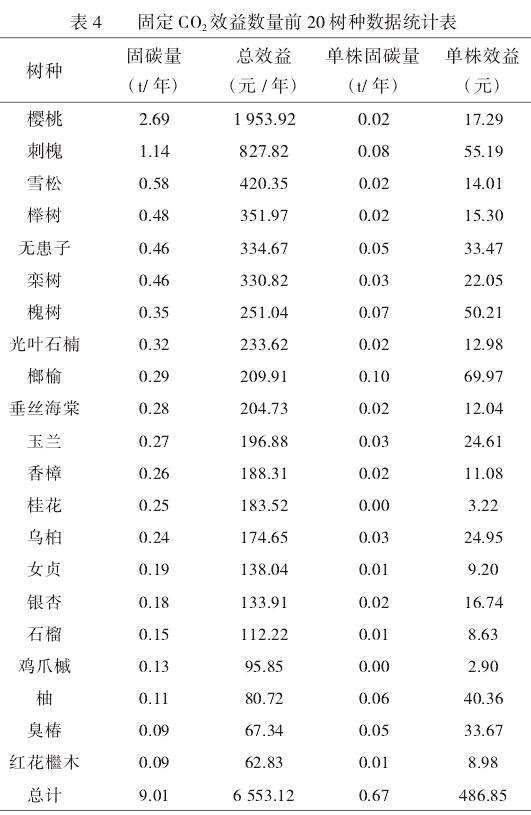

由表4可知,i-Tree模型中植物群落固碳单株平均效益为24.34元,有一半以上树种的单株效益低于平均值。根据最初公园数据记录可知,榔榆的胸径均在100cm以上,而鸡爪槭与雪松的胸径均低于50cm,由此可知,植物单株的固碳效益与植物单株的胸径总体上呈线性关系。当把公园的植物群落作为一个整体来看时,单个树木的平均碳吸收效益是有待提升的[10]。

3.2公园植物群落改善空气效益

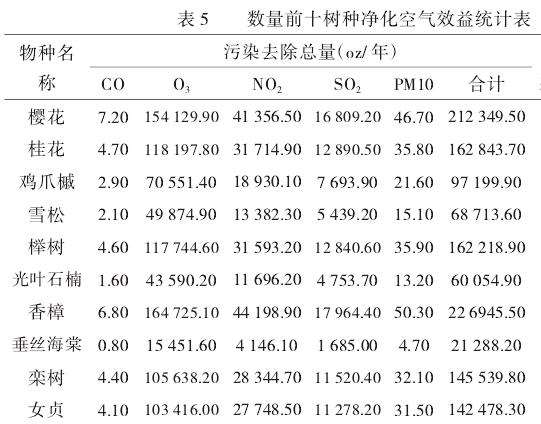

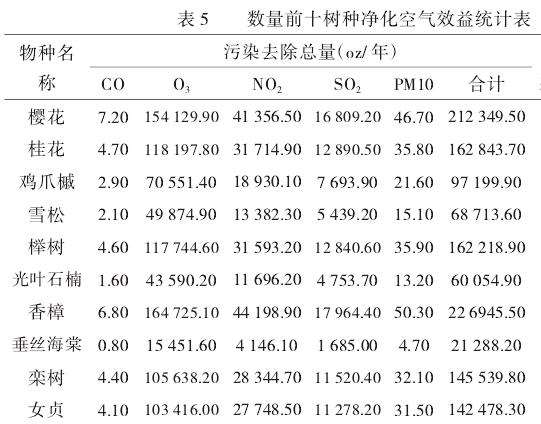

植物主要通过自身的根茎叶吸收如二氧化碳、氟化氢、二氧化硫和氯气等有害气体和其他有毒有害污染物。在i-Tree模型中对植物群落改善空气质量生态效益的情况见表5,在污染去除效益中,香樟的单株效益最高,为710.89元;樱花单株效益最低,为97.81元。

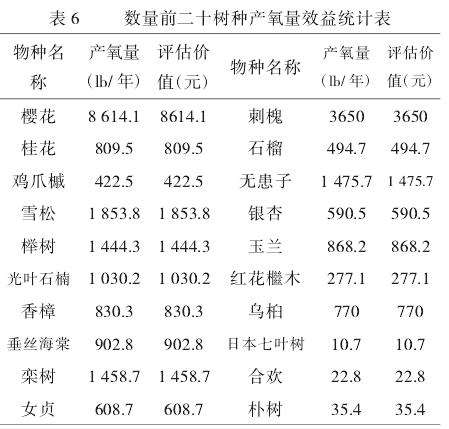

由表6可知,在该植物群落中樱花的年产氧量最高,其评估价值为8614.1元;日本七叶树的产氧量最低,其评估价值为10.7元。通过计算可知,平均产氧量为1308.5lb/年。

4结论与讨论

4.1结论

大量研究表明,城市公园模型可以帮助制定更高效种植计划,以优化所需的生态系统服务,减少不公平现象[11]。基于实地研究,共分析了滁州苏州公园15个植物群落的组成和结构,并利用i-Tree模型量化了所研究群落的生态效益,主要结论如下。

(1)对滁州市苏州公园植物群落结构综合分析。调查的15个植物群落中植物种类共包括46科65属,共78种405株植物;其中,乔木包括23科35属,共42种,10个主要树种科属;灌木包括14属19科,共23种,10个主要灌木种,其中,山茶和红花檵木都包括乔木和灌木。草本植物有9科11属,共11种;藤本植物2科2属共2种。在公园内调查的植物数量方面,前10个树种植物数量占总数的69.9%,超过所有调查的植物物种的一半。公园内83.10%的植物处于良好状态,只有1.70%处于不良状态。在所调查的物种中,樱花是公园里最重要的,表明它在生态效益和其他一般价值方面发挥着更重要的作用。

(2)应用i-Tree模型对所调查植物群落生态效益价值分析。固碳单株平均效益为24.34元,有一半以上树种的单株效益低于平均值,其中榔榆单株固碳效益最高,为69.97元;鸡爪槭单株固碳效益最低,为2.90元。植物单株的固碳效益与植物单株的胸径总体上呈线性关系。当把公园的植物群落作为一个整体来看时,单个树木的平均碳吸收效益是有待提升的。整体上来看,对有害气体臭氧的去除量最大,该群落整体产氧量处于中等水平。

(3)对滁州市苏州公园植物群落提升。滁州市地处北亚热带,环境优越,气候适宜,植物种类丰富。在考察成都时首次提出“公园城市”概念,特别强调了既要突出公园城市特点又要兼顾生态价值[12]。在植物群落结构优化时,需要同时考虑这两点。在垂直结构上采用乔灌草复合模式时其生态效益能产生较高价值,因此公园应适当增加地被种类,以增加植物群落的丰富度。在水平结构应注意不同高度植物的分层种植,使植物形成错落有致的群落观赏效果。应使用几种本地树种和观赏树种,以增加植物群落的多样性;其次,常绿树种的比例需要足够活跃冬季的环境空间[13]。

4.2讨论

近年来对于城市绿地功能的研究不断深入,对于植物群落生态效益的研究是分析绿地功能的重要途径之一,良好的生态效益也是城市绿地功能发展的基础。目前对生态效益的广义定义是:“自然生物系统通过人类生产物质材料的活动对人类生产、生活条件和环境系统的有益或有利影响”[14]。城市公园绿地对城市景观的文化形成和城市景观要素的发展也有重大影响,是城市绿色景观的重要组成部分[15]。本研究在i-Tree模型的基础上对植物群落结构及生态进行分析,选择了较典型的城市公园绿地———滁州市苏州公园,根据绿地的研究结果有针对性给出优化建议以供参考,是对城市公园植物群落优化的一种新的尝试。

本次研究主要选取滁州市苏州公园内15个植物群落进行研究,未能进行公园内全部植物群落的分析和生态效益的研究,同时又受到季节以及人力测量等条件的影响,研究结果具有一定的局限性。但在数据分析时,采用了适合的模型软件,增加了该模型在国内使用量,为未来研究城市绿地提供了该模型的数据参考。