不同人口统计学特征的居民和游客感知景观美学质量差异分析———以长株潭城市群生态绿心为例

摘 要:以长株潭城市群生态绿心地区为例,采用定量研究,从景观感知视角设计调研问卷,使用 SPSS 处理数据,分析本地居民和到访游客对长株潭城市群生态绿心地区景观美学质量感知评价的差异。结果表明,居民感知评价整体高于游客。不同性别、家庭年收入、到访次数和专业背景的居民或游客在感知评价上存在显著差异。其中,男性居民感知评价高于女性居民,家庭年收入越低的游客感知评价越高,到访绿心 2~3 次的游客感知评价最高,具有专业背景的受访者感知评价高于非专业受访者。

年龄、受教育程度、从事职业和对绿心了解程度等人口统计学特征在感知评价时无显著差别。研究结论强调在景观规划中兼顾多元群体需求、关注性别差异、提升景观质量及广泛吸纳公众意见的重要性,为构建更加人性化、可持续的景观环境提供建议。

景观美学质量是指“景观的相对美观度”。身处高美学质量的景观中可以改善人们的情绪[1],促进身体活动等。美学质量高的景观还为许多与自然环境相关的娱乐和旅游活动提供了背景和物理前提,这些活动往往对当地经济具有重要意义。感知是审美体验的起点,参与休闲游憩活动的本地居民和到访游客共同构成景观的感知者。居民和游客共同使用景观环境,他们对景观的感知有相同偏好,也有不同需求[2]。因此,基于居民和游客的景观美学质量感知调查对提升区域内的景观品质十分有必要。

长株潭城市群生态绿心是长沙、株洲、湘潭 3 市之间的生态屏障区。长株潭绿心有良好的生态本底,在景观美化等方面可以发挥重要作用[5]。有学者研究发现,1995-2015 年长株潭绿心在娱乐休闲价值方面不断增长[4]。相较于景观娱乐休闲价值不断下降的城市化地区,长株潭绿心更具有吸引力。同时,《湖南省长株潭城市群生态绿心保护条例》的颁布,吸引了众多学者深入研究长株潭绿心合理保护与发展的方式。罗佳等[5]定量评估了长株潭绿心森林生态系统服务功能,以展现区域内森林生态系统以及森林资源结构的特点。陈一溥等[6]基于长株潭绿心国土空间开发适宜性评价结果,结合生态用地演变情况,提出生态用地重构优化建议。但关于长株潭绿心景观美学的研究还较少。

鉴于此,本研究以长株潭城市群生态绿心为研究区域,采用定量研究,从景观感知视角,分析不同人口统计学特征的居民和游客对长株潭绿心景观美学质量的感知评价情况及差异。研究结论有利于揭示不同特征的受访者对景观美学质量的感知差异,从而为长株潭绿心景观的合理规划和旅游休闲发展提供指导与借鉴。

1 材料与方法

1.1 研究区域

长株潭城市群生态绿心形状近似三角形,总面积528.32 km2,包含长沙、株洲、湘潭三市的 9 个乡镇和 12个街道办事处。据湖南省文化和旅游厅发布的数据显示,长株潭绿心内有 5 个 AAAA 级和 1 个 AAA 级景区。

1.2 调查方法

2023 年 10 月,深入长株潭绿心区域内的村庄和 A级景区,采用问卷和半结构式访谈法,调查了本地居民和外来游客对区域内景观美学质量的感知评价。共发放问卷 230 份,回收有效问卷 197 份,其中,居民问卷 117份、游客问卷 80 份。

调查问卷的内容主要包括 2 个部分:第一部分为受访者个人的人口统计学特征,包括性别、年龄、受教育程度、家庭年收入、从事职业、居住时间、近 1 年内到访绿心次数和是否具有相关专业背景等;第二部分为调研对象对长株潭绿心的了解程度与景观美学质量感知评价。景观美学质量感知评价采用李克特五分量表设计选项,1~5 分别代表非常不满意、不满意、一般、满意、非常满意。

1.3 数据处理

本研究采用 SPSS 26.0 软件,检验了不同人口统计学特征与居民和游客景观美学质量感知评价的差异。方差齐性检验结果中,若显著性>0.05,表示方差齐性,显著性<0.05,表示方差不齐性。方差齐性则进行单因素方差检验,方差不齐性则采用 Brown-Forsythe 检验。多重比较检验是为进一步判断具体哪些水平间存在显著差异,方差齐性时选择 Least-significant difference(LSD)检验,方差不齐性时选择 Tamhane 检验。

2 结果与分析

2.1 受访者人口统计学特征

2.1.1 居民受访者人口统计学特征。男女比例较均衡,年龄 30 岁以上居多,其中,46~60 岁最多,占 44.4%;居民受访者的文化程度多集中在初中及以下(37.6%),主要是农林牧渔相关从业者(33.3%),家庭年收入为 6 万~10 万元(42.7%);有 72.6%的居民受访者在生态绿心地区居住超过 20 年,且或多或少对绿心有一定了解(85.5%);大部分居民受访者仅了解景观美学(47%)或完全不关注景观美学(29.9%)。

2.1.2 游客受访者人口统计学特征。男女比例较均衡,年龄以 31~45 岁(48.8%)为主;游客受访者的文化程度相对较高,多集中在本科或大专(60%)学历,主要是公司或企业职员 (25%),家庭年收入为 11 万~20 万元(38.8%);有 66.3%的游客受访者近 1 年内有 2~3 次来绿心地区游玩的经历,大部分游客受访者对绿心了解较少(55%)或完全不了解(21.3%);游客受访者大多也仅了解景观美学(57.5%)或完全不关注景观美学(25%)。

居民受访者景观美学质量感知评价均值高于游客受访者,分别为 4.18 和 4.05。在具体评价程度上,居民评价“非常满意”的比例高于游客,游客评价“满意”“一般”和“不满意”比例高于居民,居民和游客均无评价“完全不满意”。

2.2 方差分析

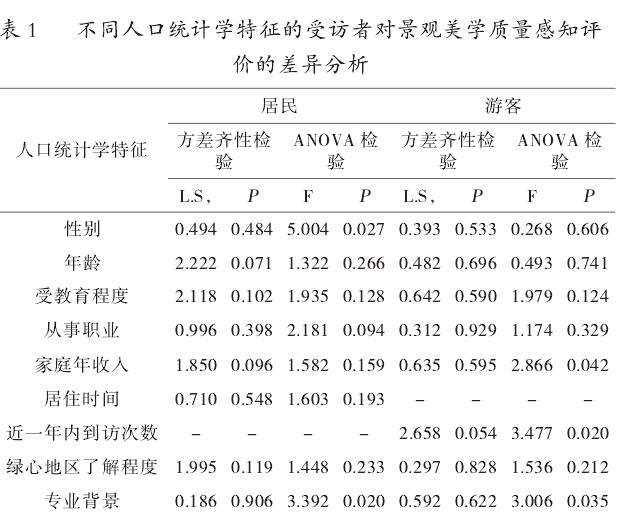

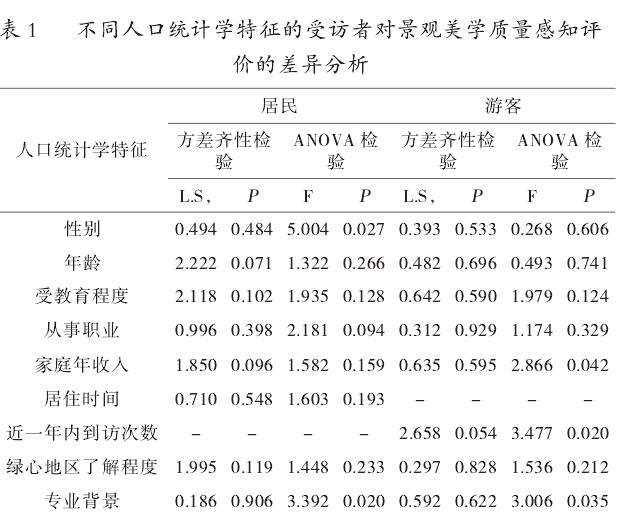

方差齐性检验结果显示显著性均>0.05,方差齐性(见表 1)。通过单因素方差分析方法,对不同人口统计学特征的居民和游客景观美学质量评价的差异分别进行检验。结果表明,性别和专业背景属性对居民景观美学质量感知评价有显著性差异,家庭年收入、近 1 年内到访次数和专业背景对游客景观美学质量感知评价有显著性差异。年龄、受教育程度、从事职业、家庭年收入、居住时间、绿心地区了解程度对居民景观美学质量感知评价的影响基本没有差异。性别、年龄、受教育程度、从事职业、绿心地区了解程度对游客景观美学质量感知评价的影响基本没有差异。

对单因素方差检验结果具有显著性差异(P<0.05)的变量进一步进行多重比较检验,因方差齐性,故查看LSD 检验结果。性别对居民景观美学质量感知评价存在显著差异,其中,男性和女性感知评价的均值分别为4.35、4.05,表明男性对长株潭城绿心的景观美学质量感知评价显著高于女性。居民受访者中学习过景观美学相关专业知识的居民在感知评价上显著高于不关注景观美学的内容的居民(P=0.002)。

不同家庭年收入游客中家庭年收入小于 5 万元的游客与家庭年收入 6 万~10 万元(P=0.005)、11 万~20万元(P= 0.025)的游客在景观美学质量感知评价上有显著差异,前者的感知评价显著高于后两者。近 1 年内到访绿心次数不同的游客中 1 年内到访 2~3 次的游客与到访 5 次以上的游客在景观美学质量感知评价上有显著差异(P= 0.008),前者的感知评价显著高于后者。游客受访者中学习过景观美学相关的专业知识(P=0.007)、对景观美学仅有一些了解(P=0.019)和不关注景观美学内容(P= 0.016)这 3 类游客,在感知评价上显著高于参与过美学相关的讲座或展览的游客。

3 讨论与结论

近年来,我国加大了对人居环境、美丽乡村的建设力度,乡村人居环境得到了改善。在探讨居民与游客对长株潭绿心的整体评价时,观察结果显示,居民评价高于游客,这一现象可部分归因于两者在地理距离、生活参与度及期待值上的差异。具体而言,本地居民能更直接地享受到美丽乡村建设及各大景区品质提升所带来的积极成果[7]。

游客作为外来体验者,其满意度往往受到多种外部因素的影响,包括旅行前的期待值设定、实际体验与期待之间的落差等。因此,尽管绿心地区在硬件设施及环境美化上已有提升,但游客可能因期待过高或体验时间有限,未能全面感知到这些积极变化,从而导致其整体评价相对居民而言较低。

性别、家庭年收入、到访绿心地区次数、是否具有专业背景 4 项人口统计学特征在游客或居民的景观美学质量感知评价中具有差异性。男性居民在景观美学质量感知评价上显著高于女性居民,表明男性在评估景观美学时,可能持有更为宽容的接受态度。相比之下,女性居民对环境变化及旅游发展可能带来的负面影响表现出更高的敏感性。

不同家庭年收入、到访绿心地区次数不同的游客在景观美学质量感知评价上具有显著差异,年收入越低感知评价越高、到访绿心地区 2~3 次的游客感知评价最高。这与王云等[8]的研究结果类似,不同收入游客对景观资源环境的要求不同,年收入越高,要求越高。居民和游客群体中,拥有景观美学相关专业背景的受访者的感知评价均高于较少具备或不具备专业背景的受访者。

这一结果强调了广泛吸纳不同特征群体意见的重要性,需超越单一专业视角的局限,认识到专业人士与非专业人士在感知评价上存在差异。年龄、受教育程度、从事职业和对绿心了解程度等在景观美学质量感知评价时,并未展现出显著的统计学差异,这进一步提示在决策过程中应注重多元化声音的融合。

因此,在针对长株潭绿心进行景观规划时,必须综合考虑本地居民与到访游客的双重需求与体验,还需特别关注性别差异的影响,以实现更为均衡和谐的规划效果。同时,在景观多样性、体验深度及设施完善度等方面尚存提升空间,亟需通过持续优化提升游客的整体满意度。

此外,具有专业背景的居民或游客在感知评价上表现出更高的水平,这再次强调了规划过程中不能仅依赖专业人士的意见,而应广泛吸纳非专业人士的见解,以实现规划决策的全面性与包容性。本研究仅从不同人口统计学特征的角度,探讨景观美学质量的感知评价差异,并未深入考虑可能导致差异的影响因素,未来可以考虑细分为人为要素或自然要素感知等具体指标。