蓝绿融合”理念引导下的城市滨水空间规划设计思路探究

摘要:针对城市滨水空间开发过程中存在的“蓝绿矛盾”问题,提出了城市滨水空间建设中的“蓝绿融合”理念,并结合该理念,从规划、设计2个层面,提出具体的蓝绿融合策略和方法,最后结合工程实践进行验证,提出和总结当今城市滨水空间的规划设计思路,以期为未来城市滨水空间建设提供借鉴。

河流承载着城市的记忆与文明,是城市繁荣和发展的载体,而城市是碧水项链上的明珠,是河流沧海桑田变迁的见证者。随着水城关系的亲密发展,城市因河流而举世闻名,作为城市中人类活动与自然过程共同作用最为强烈的地带之一[1],越来越多的城市认识到河道不仅具有防洪排涝、运输的功能,更是城市的地标和名片,而城水相依的滨水空间更是城市活力汇聚、人气活跃的公共开放空间。

1城市滨水空间开发的现状与问题

由于滨水空间的规划设计牵扯到多部门管理权限和多方利益,在各自为政思想和多方利益博弈的情况下,多地滨水空间规划设计与实践都没有很好地体现出滨水空间的整体性,而是因蓝、绿线分属不同部门导致蓝绿矛盾非常突出。其中最为典型的是河道蓝绿线管控的刚性模式[2],当城市采用相对刚性的定线控制而非弹性的效率体系架构时,河道韧性建设可能很难取得有实际效果的突破。

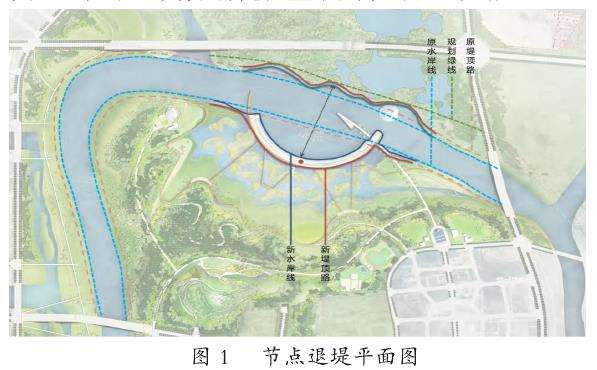

规划层面上,为争取更多的城市建设用地,蓝线的划定很少从生态和景观的角度去考虑,经常等宽布局,没有很好地顺应河道的蜿蜒形态,让河流从宏观层面失去了应有的空间格局。与此同时,我国现有的法律规范体系缺乏对滨水绿线量化指标的明确划定,通常结合城市现状和河道蓝线划定,导致河道两侧的滨水绿地非常局促[3],有些地段甚至没有,不能形成完整的滨水绿色景观廊道,更无法将重要的城市公共空间和景观节点串联在这一滨水绿带体系之上。

设计层面上,蓝线内强调城市防洪排涝、大水面及灌溉等功能要求,裁弯取直,通常用2条防汛路将河道束缚在固定的宽度内,工程界面清晰,渠化严重,阻隔了河道与绿地、城市的空间交互,河流天然形态丧失[4]。绿线内设计时,缺乏弹性的融合机制,严格遵守河道防洪的高压线,基本是在堤顶路外做文章,与水隔堤相望,往往形成蓝绿割裂明显的“滨堤空间”。

城市滨水空间从源头上的蓝线、绿线统一规划,到具体设计过程中的蓝绿融合设计显得尤为重要,只有做好宏观到微观层面规划,才能打造出蓝绿相织的城市滨水空间。结合多年滨河空间的实践经验,本研究提出了蓝绿融合理念,并从规划、设计两个层面提出了蓝绿融合的策略和方法,以期为城市滨水空间的打造提供参考。

2“蓝绿融合”理念

水利工程项目中的“蓝绿融合”理念,是指将蓝色(代表河流)和绿色(代表河流两侧绿地)结合起来,实现河流综合治理和两岸生态环境保护融合发展的一种新型发展理念。这一理念强调在水利工程项目中,要充分考虑河流、植被和生态环境的和谐统一,实现人与自然和谐共生。