国外城市非正式绿色空间研究进展:识别技术、游憩生态价值

摘要

【目的】存量发展背景下,城市公园等正式绿色空间增量困难、服务功能日益局限,而数量较多的非正式绿色空间尚未引起足够重视,未充分发挥价值。探究非正式绿色空间的独特价值与利用方式,可为用地约束下人居环境提升与绿化功能创新提供线索。

【方法】对 Web of Science 核心数据库登载的47 篇典型文献进行了分析,从识别技术、游憩价值、生态价值和更新模式四方面,系统探知国外非正式绿色空间研究进展。

【结果】非正式绿色空间具有触发多样游憩感知、满足多元使用需求、提升绿地获取公平性等游憩价值,以及丰富城市生物多样性、提升生态系统调节能力等生态价值。同时,国外实践表明,运用公共政策、政府支持、社会推动的综合策略可助力实现非正式绿色空间更新改造。

【结论】结合国情并借鉴国外理论与实践,建议运用主动响应居民需求、创建地理信息数据库、创新规划管理范式三大策略优化国内城市非正式绿色空间建设,以期公平、生态、节约地推进城市绿化建设。

近年来,城市绿化工作愈来愈引起各级政府的重视。截至 2021 年,中国城市建成区绿化覆盖率已达 42.4%[1]。被植被覆盖的开敞空间可称为绿色空间,城市建成环境中的绿色空间既包含用地权属明晰、被积极管理维护的“正式绿色空间”,也包含权属模糊、管护松散的“非正式绿色空间”(informalgreen space, IGS)。在城市存量背景下,正式绿色空间满足居民游憩、生计、福利需求的功能有限,同时面临增量用地约束、建设用地使用权分散的挑战[2-3]。因此,非正式绿色空间的功能和潜力引发了学者关注[4-5]。《国务 院 办 公 厅 关 于 科 学 绿 化 的 指 导 意 见》(2021 年)提出:结合城市更新留白增绿、拆违建绿;节约务实推进绿化建设,充分利用城市废弃地、边角地、房前屋后见缝插绿。

IGS 作为更生态、经济与富有弹性的绿色空间形式,将其转化为便于居民使用、具有生态服务功能的公共开敞空间,是用地约束下高密度城区人居环境提升的路径之一[5]。本研究通过厘清非正式绿色空间的概念内涵,辨析国外研究热点和进展,为国内城市非正式绿色空间的规划及管护提供经验。

1 城市IGS 概念内涵

城市 IGS 是正式绿色空间的重要补充。IGS 的概念最早在 2008 年英国布里斯托市 (Bristol)制定的《布里斯托公园和绿色空间战略》(Bristol’ s Parks and Green Space Strategy)中被明确提出。该市是英国人均绿地比例最高而维护支出最低的城市之一。为进一步提升绿色空间的质量和数量,该战略将城市中所有公众可合法进入、具有游憩价值的绿色空间纳入统筹规划,划分儿童青少年空间、正式绿色空间、非正式绿色空间、自然绿色空间、活力运动空间五大类并制定建设标准。其中,IGS 指非规划指定的绿色空间,包括线形绿色廊道、社区中心空地和部分墓地[6],这些空间虽景观品质较差、服务设施缺乏、开放不充分,但可为户外活动、节日庆典、社区体育赛事提供灵活场地。

在国外研究中,Rupprecht 等[7] 将 IGS 定义为:建成环境中,管理机构或业主未正式承认或未专门指定用于园艺、娱乐、农业、林业或生态保护,且公众可进入的城市绿色空间。IGS 通常包括 9 种类型:道路边缘、空置土地、缝隙空间、铁路边缘、棕地、水体边缘、构筑物空间、小微场地和电力线沿线绿地,其植被通常是自发生长的[7-8]。此后,不同学者结合所研究城市的实际情况,沿用、修订并拓展了 IGS 概念范畴,如 Pietrzyk-Kaszynska等[9]在 IGS 游憩吸引力评价、Sikorska 等[10] 在绿地可用性的研究中,将规划用于居民游憩并由公共机构管理的正式绿地之外的植被区域均纳入 IGS 的范畴;Sikorski 等[11] 在 IGS 生态服务研究中,将 IGS 理解为至少两年未维护的自然演替地。在国内研究中,周聪惠[4] 强调公众可用性而不强调“植被自生无管护”的特征,认为 IGS 是建成环境下具备公共开放性或开放潜力的附属绿地;冯姗姗等[5] 强调管护情况和植被状态,将 IGS 定义为“城市建成区内,由于无人管理或缺乏维护形成的,覆盖自发生长植被的绿地”。

总体上,IGS 的生态服务研究、收缩城市和旧工业区 IGS 的游憩服务研究中的概念界定往往强调“植被自生无管护”的特征,而广义的概念是指公共绿地以外所有的植被区域。结合中国国情和相关规范标准,笔者将 IGS 定义为:在城市建成区内,除《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》中的公园绿地、防护绿地之外,可改造为供邻近居民使用的、以绿化为主的用地,既包括未受管理机构或业主有效管理的附属绿地,也包括空置地、废弃地、棕地等 潜 力 区 域。 IGS 具 有 以 下 关 键 特 征 :1)具有强烈的人工扰动历史;2)大多边界模糊,没有明确的所有权属和管理权属;3)目前处于缺乏管护的状态,植被以自然演替为主;4)通过适度改造可转化为正式绿色空间。

2 国外城市非正式绿色空间研究热点

目前国外已对 IGS 识别技术、生态价值和居民感知偏好定量测度形成研究方法,并积累了系统性更新实践经验。国内研究始于2020 年,周聪惠等学者对非正式绿色空间内涵、改造设计、规划策略进行了讨论[2, 4-5],说明非正式绿色空间的价值和功能正逐步引起重视。为提高国内非正式绿色空间规划建设品质,借鉴国外先行经验十分必要。

2.1 数据来源

IGS 产生于收缩城市进行的低成本环境美化行动,都市农业、城市荒野、棕地和空置土地的文献研究中广泛涉及非正式绿色空间的例子,为 IGS 研究提供了理论基础。近年来相关研究因高密度街区与低收入街区的户外游憩空间短缺而增多。本研究以 Web ofScience 核心数据库为英文文献来源,选取 “ informal ( urban) green space( s)” 或 “ informal ( urban) greenspace” 主 题 词 、 “article”文献类型与“English”语种,共检索到 47 篇英文文献,作为分析基础资料。

2.2 研究主题分析

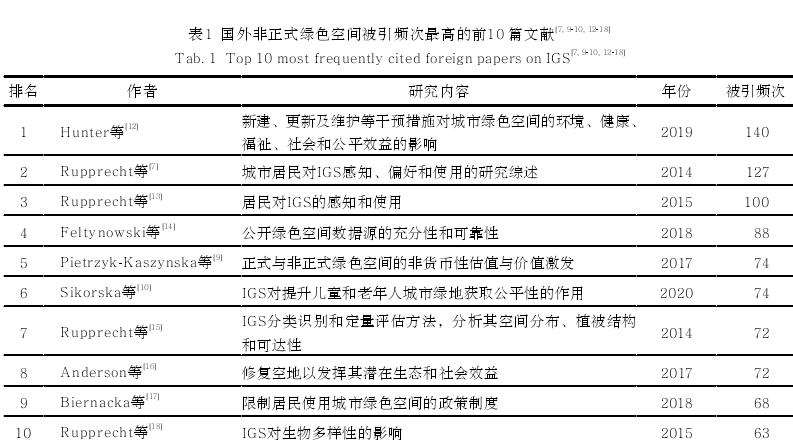

文献被引次数是衡量影响力的重要标准,通过高被引文献分析可以得知 IGS 的研究热点(表 1)[7, 9-10, 12-18]。通过分析被引频次最高的前 10 篇文献可知,国外学者相关研究主要围绕 4 个方向。1)识别技术:包括 IGS 的识别与空间统计分析、制图方法等[7, 10, 14, 16];2)游憩价值:包括居民对 IGS 的感知、使用偏好等[7, 12-13, 16]。3)生态价值:包括 IGS 对城镇化地区丰富物种多样性[18] 及修复空置地[16]的作用等。4)更新模式:优化政策制度、倡导公众参与等[17]。

3 国外城市非正式绿色空间研究进展

3.1 识别技术——实用性地理信息分析技术

3.1.1 识别与统计技术

为科学利用 IGS 推进城市绿化建设,首先需要调查其数量、分布、现状用途,以及人们是否可以轻松访问它们。研究通常使用遥感成像和解译技术来统计、分析城市绿色空间数据,该方法具有公开数据来源充足、数据覆盖率高、可重复性强等优点,但不包含立体绿化、小微生境等小型 IGS,同时不能表征可用性和质量。

对此,Pietrzyk-Kaszynska等[9]、Sikorska 等[10]、Rupprecht 等[15] 结合遥感技术和实地踏勘识别并统计 IGS:首先去除公开绿色空间数据中的正式绿色空间,然后依据 IGS 的类型学特征实地踏勘、分类识别。该调查方法准确率高,但人工及时间成本高并且调查范围受限。为此,Ta 等[19] 将谷歌街景与机器学习结合,使用 Deep Lab V3+语义分割模型对标记街景照片中的绿色区域进行识别与分类,该方法可一次调查大面积研究区域,并且对街道区域 IGS 的远程调查准确率可以达到 65%。

3.1.2 参与式制图技术

IGS 与居民的日常生活密切相关,社区居民较了解周边 IGS 的位置、场地历史与现状。因此,参与式地理信息系统(participatorygeographic information system, PGIS)被用于向公众获取 IGS 的地理信息,并将获取的矢量要素数据和属性描述数据进行制图表达[20]。例如,波兰“依靠绿色”(Count on Green)项目使用在线地理问卷(连接互联网地图)获取居民对正式和非正式绿色空间的日常认知,采用收集到的数据帮助相关部门更好地规划与管理,同时帮助游客找到有趣的景致[9](图 1)。由哈佛大学 Kayden 教授创建的“准公共空间倡导者”(Advocates for Privately Owned PublicSpace, APOPS)非营利组织,运用 PGIS 发布准公共空间(产权为私有,但依法须向公众开放的绿色空间)的位置信息,并支持公众在线发表意见、分享照片和视频、提出更新建议[21]。

3.2 游憩价值——弥补正式绿色空间游憩服务的短板

3.2.1 触发多样游憩感知

研究显示,使用者在正式与非正式的绿色空间中情绪状态水平没有统计学差异[22],表明两者促进公众心理健康的功能相当。居民对 IGS 的积极感知与消极感知共存,一些居民喜欢 IGS 中自然植被、野生动物带来的真实感和兴奋感,以及边缘过渡空间带来的隐私感和冒险感[13];也有居民认为“无序景观”无审美价值,并且会带来不安全感[23],而维护不善、垃圾倾倒、野生动物袭击、反社会行为、设施缺乏是不安全感的主要来源[24]。年龄阶段、文化背景会影响居民对 IGS 的感知:老年人更认可自然的内在价值[23];不同文化背景的居民对野生自然美学的鉴赏感受不一[25]。此外,居民对 IGS 的感知与偏好还与空间类型有关,例如 Kim 等[8] 发现受访者对“道路边缘”类的 IGS 认知度最高,普遍认为 IGS 可以补充正式绿地的游憩服务短板。

3.2.2 满足灵活多元使用需求

已有研究表明,居民日常使用的 IGS 可以开展多种类型的活动[13],既包括体育活动、观察动植物、静坐观望等正式绿色空间支持的活动,也包括草坪运动、遛狗等受正式绿色空间限制的活动,以及采摘野花、露营、垂钓、野炊等正式绿色空间禁止的活动[23-26]。居民对 IGS 的使用偏好与年龄阶段密切相关,如 IGS 是城市儿童接受自然教育的重要场所,也是与自然、与同龄人互动的非正式玩耍空间[10, 25-26]。

同时,居民使用偏好也与 IGS 的多样 类 型 有 关, 如 波 兰 由 Górka Kazurka 和Górka Rogowska 废弃垃圾填埋场改造而成的IGS[27] 地形起伏、场地开放,吸引大量居民开展山地自行车等体育活动;在墨尔本 UpperStony Creek 地区滨水 IGS 中,遛狗是最受欢迎的活动[24]。可见,IGS 为居民提供了更为灵活、自然且不受严格管控的户外活动场所。

3.2.3 提升绿地获取公平性

在波兰罗兹[10]、澳大利亚布里斯班和日本札幌[13, 15]、葡萄牙法鲁[28] 的相关研究表明,IGS 在城市空间中占有较高的比例,可以极大加强城市绿色空间网络连通性,同时提升绿色空间获取公平性。在波兰罗兹,超过 60%的居民在步行 300 m 范围内没有正式绿色空间,但存在分布广泛的非正式绿色空间[10]。澳大利亚布里斯班和日本札幌两地的 IGS 均分别占研究区域绿色空间总量约 14%,居民可以使用超过 80% 的 IGS[15],近半数的布里斯班市受访者日常使用 IGS[13]。IGS 利于活动受限的老年人、儿童和残障人士参与社区活动[10, 25-26],也是部分缺乏正式绿地的低收入社区居民最常访问的绿色空间[29]。

3.3 生态价值——补偿正式绿色空间生态服务的不足

3.3.1 丰富城市生物多样性

IGS 可以减轻城市化对生物多样性的负面影响[18, 30]。美国底特律和波兰华沙的研究表明,IGS 自然演替植被的归一化植被指数 (normalized difference vegetation index, NDVI)和辛普森多样性指数(Simpson’s diversity index)比公园等定期养护的正式绿色空间高,证明IGS 植被覆盖率更高且物种多样性更丰富[31-32]。这是由于低人工干扰增加了植被结构和复杂性,从而提升食物数量和栖息地的质量[18],进而提升鸟类、昆虫等传粉媒介的物种构成[33]。同时,在景观格局上,小斑块 IGS 可以增强城市绿色空间网络连通度,提升昆虫的生境质量和规模[34]。诸多学者和环保人士将全球蜜蜂危机和植物多样性丧失联系起来,如布鲁塞尔的野生蜜蜂研究显示,在高密度城区中空置土地对提升野蜂数量有积极作用,并建议在建成区混合非正式和正式绿色空间[30, 35]。

3.3.2 提升城市生态系统调节服务

IGS 具有与正式绿地相当甚至更优的生态调节功能,如缓解城市热岛效应、水文调节、生物固碳、空气净化等[10, 36]。其中,气候调 节 和 水 文 调 节 是 热 点[37], Koch 等 [38] 和Mathey 等[39]的研究证明了 IGS 能有效调节城市小气候;Sikorski 等[11] 指出 IGS 土壤中蓄水量比密集修剪的草坪多 68%,而位于河岸的IGS 储水能力最强;Garcia-Cuerva 等[40] 认为在 IGS 中分散设置小型生物滞留设施可以降低成本并改善城市雨水收集系统。此外,在生物固碳方面,社区花园、棕地等 IGS 土壤中的碳储量(7.15±1.42 kg C·m-2)明显大于城市公园(5.08±0.69 kg C·m-2),在不同类型 IGS 中自然演替植被的固碳能力高于密集修剪的草坪[41]。在空气净化方面,相关研究表明在位于高地的 IGS 中植被吸收的空气颗粒物(PM2.5 和 PM10)的数量高于公园绿地[11]。

3.4 更新模式——非正式绿色空间营建经验

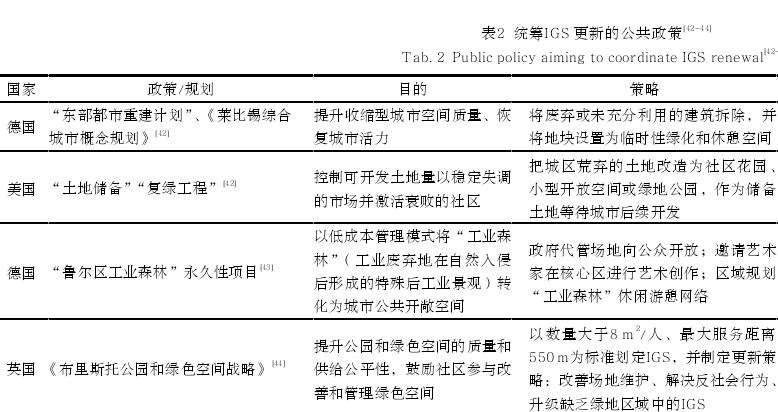

3.4.1 制定公共政策统筹更新

目前国外公共政策主要针对空置土地、棕地等大斑块 IGS,它们对社会经济和城市文化的支持作用正被逐步认识和挖掘(表 2)[42-44]。例如,德国东部地区和美国锈带(Rust Belt)地区为解决后工业时代城市中心区土地空置问题实行的“精明收缩”策略中,政府及其合作伙伴对私有空置土地进行土地收储或约定公共临时使用权,并将其转化为临时的休憩型或生产型绿色空间,以促进相邻低收入社区内涵式、绿色化存量更新[42]。部分治理成本高的棕地因缺乏投资成为永久废弃地,这些工业废弃地在自然植被侵入后往往会形成特殊的后工业遗产景观。如德国“鲁尔区工业森林”(德语:Industriewald Ruhrgebiet)永久性项目从区域层面统筹更新工业废弃地,实现了低成本、公平有序地推进城市再生[43]。

英国的布里斯托市较早地在城市层面对IGS 进行了系统安排。《布里斯托公园和绿色空间战略》[44] 指出:IGS 更新应重视低成本管理模式,利用城市中的低效用地优化城市绿色空间系统,进而提升社区活力,增强社区凝聚力;并从数量、距离和质量三方面制定IGS 规划标准,确保社区中保留规模足够和服务均衡的 IGS;在实践中将 IGS 更新项目分为临时项目和永久项目两类,对位于绿地充足区域的临时项目后续考虑其他的土地用途,而将位于绿地短缺区域的永久项目升级为便于安全进行非正式游戏和运动的公共空间。

3.4.2 政府决策自上而下支持转型

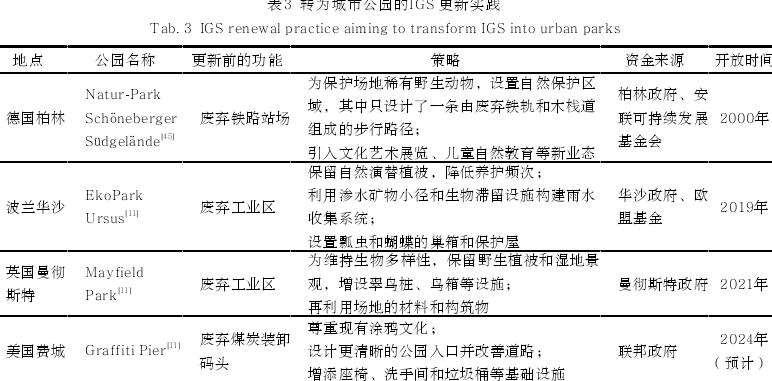

将 IGS 转型为永久城市公园的建设成本高,一般通过政府财政支持推进,主要针对城市高地价核心区中限制社区经济、环境和社会发展的 IGS(表 3)。

总体上,将 IGS 转型为正式绿色空间有4 种策略。1)生态友好:支持植被自然演替和野生动物栖息,尽可能维持 IGS 的高生物多样性和生态系统调节功能。2)保留城市记忆:在更新设计与运营策划中充分保留特殊地形、遗存建筑与设施等场地要素和历史信息。3)尊重现有文化:尊重现状利用方式及文化氛围,尽可能使更新改造带来的收益能回馈居民。4)全生命周期优化设计:更新方案采取经济适用的小微介入手段,并考虑全生命周期的维护成本。

3.4.3 社会力量自下而上推动改造

居民或非营利组织自下而上实现的 IGS改造涉及类型广泛[9, 11],通常改造为户外游憩空间和社区花园[23, 46],改造中通常会面临两方面的问题:1)需要居民志愿参与清理垃圾、播种花卉、栽种树木、割草等劳动才能维持项目运行;2)IGS 土地由于权属问题,会有被收回的风险,需要与权属方协调土地所有权、使用权和经营权等。

非营利组织通过提供资金与技术,可以帮助社区购买、维护、管理 IGS。例如美国的 “596 英亩土地”(596 Acres)、“公共土地信托” (The Trust for Public Land, TPL)和“准公共空间倡导者”(Advocates for Privately OwnedPublic Space, APOPS)项目。其中,“596 英亩土地”项目依据纽约布鲁克林区公有空地数据库绘制社区空地地图,帮助当地居民了解、获取社区闲置土地并按需改造,而相对于建造与维护传统公园所节省的资金可以用于社区的其他民生项目;“公共土地信托”项目依托 Park Serve、 Park Score、 The Trust forPublic Land Vote 等数据库,确定亟须更新的关键区域,并用众筹资金帮助社区改造 IGS。

4 国内优化城市非正式绿色空间的策略思考

借鉴国外经验,在中国城市土地国有制度下,可改造为 IGS 的潜力区域主要有长期闲置的待开发用地、工业遗留棕地、交通市政设施闲置用地(如桥下空间)、老旧小区未利用地等,它们大多受维护经费和维护技术的限制,呈现衰败和荒废状态[47]。笔者认为可以从三方面整体推进 IGS 的研究和实践。

4.1 需求侧——主动响应居民需求

笔者认为,非正式使用行为是指在正式绿色空间内不被鼓励或受限制的居民活动,如野趣探险、观察昆虫、采摘野花、遛狗、露营、垂钓、野炊等。城市正式绿色空间 (特别是在高密度建成区中)面临着规模拓展机会少、功能丰富受限、使用限制较多等问题,而非正式绿色空间使用更为灵活、环境更接近自然,可以成为活动场地的重要补充,为居民提供更广阔的参与城市治理的机会。

例如,上海和深圳倡导利用城市中的剩余边角空间营造社区花园[48]。其中,上海“四叶草堂”非营利组织调动专业机构、社会组织等积极力量,帮助居民进行园艺活动和社区绿化提质;深圳政府整体统筹、以资金支持社区花园的更新工作,采用居民需求调查、设计工作坊、公示方案反馈等策略主动响应居民多元使用诉求。

此外,可以借鉴“596 英亩土地”项目的实践,政府部门与社会组织为邻近居民自发组织和参与改造社区空地提供技术支持并筹集资金。为践行“人民城市”发展理念和社会主义空间正义观,IGS 的更新与管护应当针对社区人口结构增补服务功能[49],主动响应居民更新意向和共建意愿,考虑弱势群体对社区绿色空间的使用偏好,提升城市更新中的程序公平性和参与公平性。

4.2 认识侧——创建地理信息数据库

为科学推进绿化建设,需要摸清建成环境中具有使用功能或改造潜力的 IGS。目前,此类空间的地理信息仍然难以获得。可参考波兰“依靠绿色”项目和美国“准公共空间倡导者”项目的技术方法,建立 IGS 地理信息数据库,可以为统筹城市潜力绿色空间,识别重点关注人群,安排更新功能与时序,确定共管共治、多方参与的运营维护模式提供基础资料。可使用“基于位置的服务”(location based service, LBS)信息采集工具和Web GIS 网站等参与式制图技术搭建公众能够访问并参与完善的 IGS 地理信息数据库,并借助微信公众平台辅助地理数据进行展现与反馈[50]。

由于 IGS 是社会和生态的统一体[7],IGS 地理信息数据库包括自然环境和人文社会两大类。其中,自然环境信息涉及点位、规模、类型 3 类基础信息及生物种群、土壤、水文、周边环境等附加信息,可使用遥感影像和街景照片信息提取与目标识别技术进行大范围初步统计,随后分阶段、分片区实地踏勘,并结合在线地理问卷不断完善;人文社会信息包括权属情况、场地历史信息、使用状况、居民的感知、使用与管理偏好等。

4.3 供给侧——创新规划管理范式

IGS 也被认为是由于法规标准和管制缺失所致的“自下而上”的空间实践[51],与受到绿线保护的正式绿色空间相比,IGS 更有可能受到市场开发活动的影响[10, 52]。若要保留 IGS独特的游憩与生态价值,则需要制定针对性的保障政策。而 IGS 的空间属性、土地权属、维护状况与植被状态导致难以直接照搬、套用常规城市绿地规划范式。因此,创新非正式绿色空间规划管理范式应注意以下 4 点。

1)区域统筹规划:可参考“公共土地信托”项目,运用地理信息数据科学评价 IGS 的价值,优先更新高游憩价值的 IGS,存续高生态系统服务价值的 IGS。

2)弹性规划:建立IGS 临时性利用机制,可参考德国莱比锡的做法,与 IGS 土地使用权所有者约定公共性临时使用权,以支持在城市更新渐进过程中不改变土地用途的可逆化改造与临时性利用。

3)建立协调机制:可参考《布里斯托公园和绿色空间战略》[44],通过协调 IGS 调控策略与相关的现行规划和利益主体的关系,构建正式与非正式绿色空间结合、开放共享、功能互补的绿地服务组群,并从空间、功能、设计三方面引导并进行 IGS 组群一体调控[4]。

4)健全组织机制,推进社会力量投资、参与IGS 的管护与运营,在减轻更新建设和运营维护资金压力的同时增加居民的城市家园建设参与度,进而提升社区凝聚力和幸福感。

5 总结

中国城市建设处于存量更新时代,部分缺乏维护的低效用地正逐步演变为 IGS。已有研究表明,IGS 可以补偿正式绿色空间的游憩和生态服务短板,通过政府、非营利组织和居民的协同共治,可以促进社区 IGS 的有序发展,提升 IGS 的公共服务价值与能力。随着中国居民对绿色空间使用需求日渐丰富,IGS 可以成为在建设用地约束下的城市高密度地区拓展绿化活动场地、支持居民参与的重要潜力空间,而当前 IGS 资源数量与现状属性不清、权责复杂、使用不确定等特殊性制约着具体实践,也对未来规划管理提出更高的要求。