波士顿公园系统形态演变的历史动因

年鉴学派史学家布洛赫(M. Bloch)认为价值判断只有与相应的规范联系时才有意义,而这些规范实际上难以把握。因此,历史研究应该注重“理解”而非评价[23]101-105。建筑史家塔夫里(M. Tafuri)则更为精准地认为立足于设计评价的“操作性批评”不可避免地将现代标准加诸过去,而历史研究需要将对形式的分析改变到对其形成脉络的分析上来[24][25]11-78。

针对以上空间形态演变历程的描述,笔者并不以规划设计立场进行脱离脉络的评价,而是尝试理解空间演变历程是如何在特定脉络下发生的。需要说明的是,所有历史叙事都包含难以消除的阐释成分[26]55-87,以下分析也是立足于笔者的理解而进行的阐释。

3.1 文化与精英政治的影响

19世纪前,美国基本上是农业社会,阶层差距不极端,休闲与劳动也没有十分明确的区分。因此,波士顿公地中的休闲和劳作活动是共存的。至19世纪,富庶的波士顿精英阶层开始形成了独特的品位与规范。在他们的理想中,有绅士品味的人应该像欧洲贵族那样居住在森林附近。独立战争结束后,人口快速增长,他们在半岛东北部的生活环境品质明显下降。因此,1795年政府将公地东侧的土地出售时,他们很快向南转移到公地附近。波士顿精英对自身绅士化身份的想象是外部视角的——接近自然而不涉入其生产功能,如波士顿精英爱默生(R. W. Emerson)所言:“如果劳工正在田野里费劲地挖坑,你不可能自由地欣赏这处高贵的风景。[19]36”

19世纪20年代之前,精英阶层多次对公地中采石、放牧、挤奶等生产功能表示抗议,因为这会带来噪声和动物排泄物。但此前,波士顿的行政体制是基于议会制的,他们的提议无法在市镇议会(Town Meeting)中击败人口占多数的劳工阶层。独立战争之后,波士顿人口快速增长,这使得只适用于小规模人口的议会制难以为继。1822年2月,波士顿开始采用代议制(Representative System),精英阶层由此更方便地实现对于城市事务的控制。

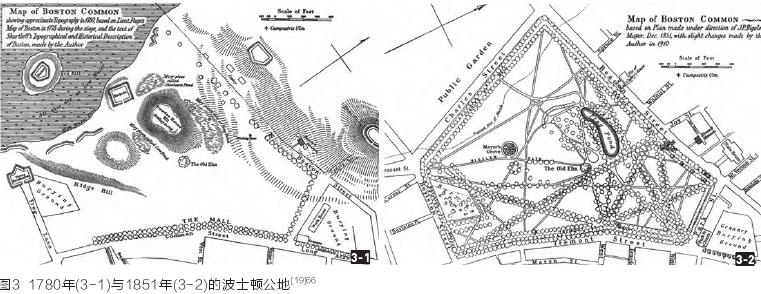

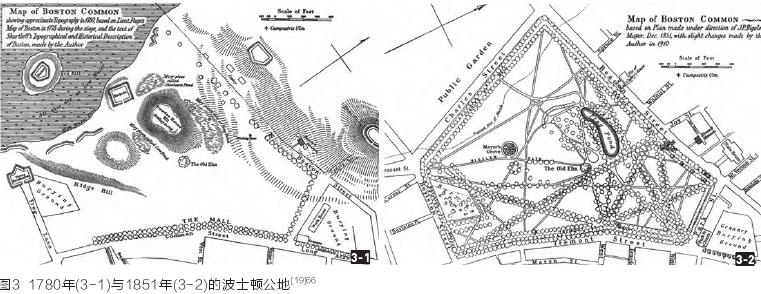

脱离了议会制的制约,精英阶层终于在公地中实现了他们的绅士化想象,将生产功能彻底逐出公地[19]64-74。前文所述1830年后公地的空间形态向休闲功能的转变(图3),就在这样的社会脉络中发生。

脱离了议会制的制约,精英阶层终于在公地中实现了他们的绅士化想象,将生产功能彻底逐出公地[19]64-74。前文所述1830年后公地的空间形态向休闲功能的转变(图3),就在这样的社会脉络中发生。

此外,联邦大道的形成及后湾的形态演变也与波士顿精英阶层的价值观有明显关联。后湾区域的规划方案最明显的形态特征有2点:1)平行或垂直于原米尔坝此设置方格状路网;2)240英尺(约73.15m)宽的联邦大道作为中央绿轴。至少有3个原因促成了这样的形态特征。首先,采用了方格网式布局以便居住于此的精英阶层能便捷地对原市中心进行管理和控制。其次,联邦大道这样类似于同时期法国林荫大道的空间形态及周边第二帝国风格的建筑,再现了波士顿精英将其城市打造成世界级城市的雄心。

最后,为了营造更好的精英化居住环境,后湾规划了大量开放空间⑨,联邦大道更是由200英尺扩展到240英尺,以更好地为将居住在后湾的精英阶层提供优雅的环境意向[11]73[27]114-115[28]15。这3个原因都反映了波士顿精英阶层的需求,而事实上在1852年,与填海相关的政府报告中就明确提出了填海工程的服务对象是“健康和成功的人们及商业”,要给税款来源的精英阶层提供新的居住空间⑩。

最后,为了营造更好的精英化居住环境,后湾规划了大量开放空间⑨,联邦大道更是由200英尺扩展到240英尺,以更好地为将居住在后湾的精英阶层提供优雅的环境意向[11]73[27]114-115[28]15。这3个原因都反映了波士顿精英阶层的需求,而事实上在1852年,与填海相关的政府报告中就明确提出了填海工程的服务对象是“健康和成功的人们及商业”,要给税款来源的精英阶层提供新的居住空间⑩。

此外,19世纪中后期,波士顿的政治氛围与纽约不同,其重要的城市事务依然被精英阶层所掌控,他们认为在公园建设方面落后“不仅不光彩,而且有损商业繁荣”?。19世纪70年代末,在纽约的平民政治中精疲力竭的奥姆斯特德来到波士顿参与其公园体系的相关工作,而主管波士顿公园体系规划的3位公园委员会成员,都是颇具背景的波士顿精英。

早在1870年,奥姆斯特德就在美国社会科学学会(American Social Science Association)的邀请下于波士顿洛沃协会(Lowell Institute)宣读了《公园与城镇的扩张》一文?。这时的奥姆斯特德就已经与波士顿精英阶层产生很多价值共鸣,而洛沃协会本身就是他们所掌握的基金会[27]151-152。可以说,奥姆斯特德在波士顿基本顺遂的实践过程与精英阶层的支持是密不可分的。

早在1870年,奥姆斯特德就在美国社会科学学会(American Social Science Association)的邀请下于波士顿洛沃协会(Lowell Institute)宣读了《公园与城镇的扩张》一文?。这时的奥姆斯特德就已经与波士顿精英阶层产生很多价值共鸣,而洛沃协会本身就是他们所掌握的基金会[27]151-152。可以说,奥姆斯特德在波士顿基本顺遂的实践过程与精英阶层的支持是密不可分的。

3.2 地理与地质条件的影响

布罗代尔(F. Braudel)认为地理所塑造的历史进程虽然缓慢,却深刻地左右着社会与文化实践[29]3-18。冰川纪之前,波士顿地区的基岩多由相对软质的粘板岩、火山灰构成。数十万年冰川的积压,使得该区域的软质基岩下沉,并在冰川融化后形成现在的波士顿盆地(Boston Basin)。随着冰川融化,其中夹杂的冰积物形成了该地区的许多鼓丘。同时,盆地外围硬质花岗岩高地上的水流也汇聚到盆地内的低洼处形成河谷与河流[30]1-3。

在图4中可以看到,浑河、后湾沼泽、联邦大道、公共花园和波士顿公地等面积较小的部分大致都位于查尔斯河谷的软质基岩上,其中牙买加水库、阿诺德植物园和富兰克林公园等均位于地势相对较高的硬质基岩上,而这恰是整个主体部分里面积最大的3个部分。

在图4中可以看到,浑河、后湾沼泽、联邦大道、公共花园和波士顿公地等面积较小的部分大致都位于查尔斯河谷的软质基岩上,其中牙买加水库、阿诺德植物园和富兰克林公园等均位于地势相对较高的硬质基岩上,而这恰是整个主体部分里面积最大的3个部分。

这其实并不是一个巧合。在19世纪60—70年代,骄傲的波士顿人开始广泛讨论公园建设,但却没有像纽约那样建设大型中央公园,这是由于地形条件和精英美学的双重限制所导致。软质基岩下沉,冰积物中的碎石、砂砾随冰川滚落其上,形成市内崎岖的地形条件(图5-1)。今天来看这并非建设公园不可逾越的障碍,但在当时的精英们看来,公园必须是开阔疏朗、如画般的。奥姆斯特德就曾特地把后湾公园(Back Bay Park)改名为后湾沼泽(Back Bay Fens),因为他坚信“Park”必须是如画式的,而后湾沼泽的空间形态无法承载“Park”的真实内涵[21]57。

这种观念使得波士顿人认为他们无法像纽约那样在市内建立中央公园。加之市内可利用的开放空间本来也不多,因此克利夫兰(H. W. S. Cleveland)1869年认为“波士顿所需要的不是一个中央公园”,而应该对周边乡村进行系统提升?[18]35。1872年,科普兰德也认为“建设一系列小公园要比一个大公园更合适”?。1874年,官方也认可了城市地形带来的限制,认为需要“因地制宜地设置一系列各种尺度和形态的公园,然后用道路连起来”?。这样,大规模的公园就被设置到了郊外的硬质沉积岩地带,那里开阔疏朗(图5-2),是精英观念中“Park”的理想选址。

这种观念使得波士顿人认为他们无法像纽约那样在市内建立中央公园。加之市内可利用的开放空间本来也不多,因此克利夫兰(H. W. S. Cleveland)1869年认为“波士顿所需要的不是一个中央公园”,而应该对周边乡村进行系统提升?[18]35。1872年,科普兰德也认为“建设一系列小公园要比一个大公园更合适”?。1874年,官方也认可了城市地形带来的限制,认为需要“因地制宜地设置一系列各种尺度和形态的公园,然后用道路连起来”?。这样,大规模的公园就被设置到了郊外的硬质沉积岩地带,那里开阔疏朗(图5-2),是精英观念中“Park”的理想选址。

对波士顿的公园营造而言,自然地质状况不仅仅是关于“物”的,还关系到相应的文化实践。地理学家阿普兰顿(J. Appleton)已经提醒过风景园林史研究者,来自英格兰的如画式美学是内在于特定地质结构中的,雷普顿(H. Repton)的作品就几乎全都位于英格兰东侧相对舒缓的硬质沉积岩地质区域内,而明显不是西侧地形起伏较大的变质岩地质区域内[31]。奥姆斯特德曾坦言自己受到英国如画式风景园开拓者的影响?,波士顿郊外硬质沉积岩地带所蕴含的潜能激发了他如画式的美学实践,使得地理地质状况对文化实践产生影响,成就了郊外阿诺德植物园、富兰克林公园中精英式的如画美学与空间形态。

3.3 环境与卫生问题的影响

19世纪的新英格兰地区,快速的工业发展和城市化逐渐带来严重的城市卫生问题。1850年,波士顿政治家莱缪尔·沙塔可(L. Shattuck)领衔完成了美国公共健康史上里程碑意义的沙塔可报告(Shattuck Report),明确提及城镇和村庄布局应当考虑通风、阳光、水源及下水道系统等[32]59-64。此后半个世纪,美国各级政府逐渐开始关注居住区及城市的清洁消毒工作。世纪末的进步主义运动之后,卫生改革更是美国城市政策的重要内容。这种卫生改革推动了其时美国城市规划理念的转变,足够的公园和树木、良好的排水系统等都被认为是提升城市公共卫生的重要途径[33]。

19世纪70年代,受水盆地面积持续缩小使得倒灌浑河的水流逐渐腐臭不堪?。即便这样,波士顿公园委员会于1877年为建设后湾公园购地而首次提议的贷款也没有在议会通过。因为后湾区域东北、原市中心的议会代表并不支持在远离他们自己选区的位置建设仅以休闲为目的的公园?。只有后来将后湾公园地区当作整个城市排水系统的一部分,市议会才通过贷款[34]。不可否认奥姆斯特德在接触后湾项目以前就对公共卫生有卓越见识,但相比其作为设计师的个人洞见,购地资金的来源途径或许更结构性地解释了他在设计后湾公园的过程中何以将排水和卫生问题放在设计的核心逻辑上,何以将原本的空间形态转变为能够净化水体的自然缓坡与盐生湿地沼泽。

波士顿公园体系中并不只有后湾部分才与改善城市卫生有关。根据Boston Daily Advertiser的统计,1875年为公园法案(Public Park Bill)举行的全市投票中,赞成率超过70%的选区(Ward)几乎都在查尔斯河畔或原市中心[34],这些选区的基本特征就是卫生状况差、居住密度高且空间拥挤。1876年6月,在关于建设公园体系的公众听证会上,代表波士顿各阶层的10位发言人中,有8位发言人的支持理由都涉及卫生、健康相关内容?。这说明当时波士顿民众对建设公园系统并以此提升城市卫生状况抱有相当程度的期待。

4 总结

首先,通过对波士顿公园体系在19世纪百年间的空间演变历程进行展示,可以看到绿地空间演变与城市空间之间的关联。更重要的是需要认识到这种关联所涉及的波士顿文化政治、地理地质、卫生改革等形塑空间的脉络,这是范式转型之后历史研究跨学科进行的关键,也是历史研究建构意义面对当下的重要途径。

其次,无论是分析文化政治、地理地质还是卫生改革所带来的影响,都旨在说明规划设计是建立于结构性、既定的空间意义基础上的象征性表现。规划设计师的远见卓识在象征性表现上获得其重要性,而并不在空间意义的基础性建构上起支配性作用。

最后,研究将城市空间视为社会建构,将规划设计师置于空间生产脉络的某个节点而非支配性地位上。这有助于改变规划设计师的理想主义(Idealism)色彩,更有利于理解当下空间生产的现实状况,因为左右当下实践的观念就来自对历史的思辨与阐释。