玲峰及其主要题刻内容

2.1玲峰历史与现状

玲峰是在北京西山发现的罕见的巨型房山石石峰,于乾隆四十年(1775年)竖立在圆明园文源阁前水池中。阁前水池立峰为四库七阁环境营造所独创,并对文澜阁仙人峰的置立产生了直接影响[32]。体大器博、孔窍众多的玲峰为乾隆帝所珍爱,乾隆帝将其赐名“玲峰”,并与其大臣对玲峰开展了题咏品鉴活动。玲峰描述见于《日下旧闻考》:“(文源)阁额及阁内汲古观澜额皆御书。

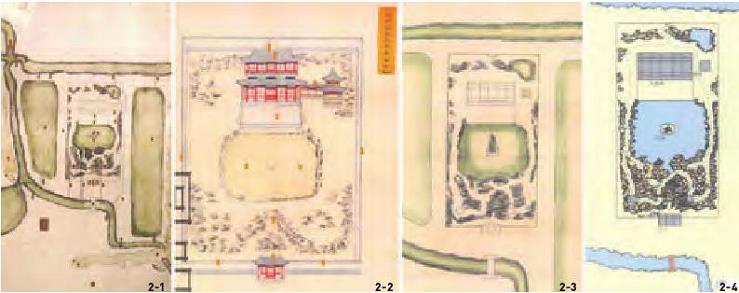

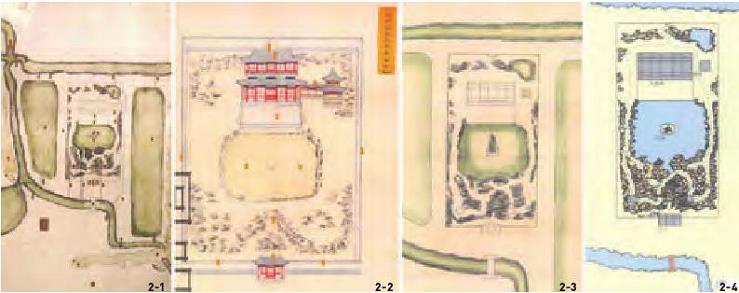

联曰:因溯委以会心,是处原泉来活水;即登高而游目,当前奥窔对玲峰……阁前石为玲峰,刊御制文源阁诗。”此外,《日下旧闻考》还收录了乾隆帝所作《玲峰歌》《再作玲峰歌》[33]。圆明园样式房图档中亦有对玲峰的示意描绘①(图2)。

玲峰未损毁前的历史照片目前有3幅(图3)。

联曰:因溯委以会心,是处原泉来活水;即登高而游目,当前奥窔对玲峰……阁前石为玲峰,刊御制文源阁诗。”此外,《日下旧闻考》还收录了乾隆帝所作《玲峰歌》《再作玲峰歌》[33]。圆明园样式房图档中亦有对玲峰的示意描绘①(图2)。

玲峰未损毁前的历史照片目前有3幅(图3)。

玲峰约于1924年被土匪炸毁,其主要残块仍保存在原址附近[34]。1926年陈文波在《圆明园残毁考》中记录的情形是:“阁前石为玲峰,今已仆地,上有乾隆诗”[35]。1931年北平图书馆建成后,将文源阁碑搬运至此,其后玲峰一带大体如旧。

2012年圆明园管理处对文源阁遗址进行了整理,对玲峰加强了保护,目前玲峰残块和基座残块大体维持了被毁坏时的位置(图4)。

2012年圆明园管理处对文源阁遗址进行了整理,对玲峰加强了保护,目前玲峰残块和基座残块大体维持了被毁坏时的位置(图4)。

2.2玲峰及其题刻信息的发现、收集与整理

由于玲峰残块的叠压状态并未有大的变化,故学界对于玲峰的探讨主要是通过少数带有诗刻的残块,以及《日下旧闻考》、乾隆帝《御制诗集》等文献获取。在玲峰本体方面,主要围绕诗刻残块上的内容展开,包括乾隆帝《题文源阁》《再作玲峰歌》,以及彭元瑞与曹文埴的应制诗作。其中,乾隆帝《题文源阁》和曹文埴应制诗刻保留较为完整,《再作玲峰歌》和彭元瑞应制诗内容缺失较多。

2012年圆明园管理处在整理文源阁遗址时,发现2片带有文字和印章的体积较小的残块,其中一块残片上有27个汉字,另一块残片上有钤印两方(分别为“臣梁国治”和“敬书”)(图5)。

2012年圆明园管理处在整理文源阁遗址时,发现2片带有文字和印章的体积较小的残块,其中一块残片上有27个汉字,另一块残片上有钤印两方(分别为“臣梁国治”和“敬书”)(图5)。

笔者团队于2017—2021年对文源阁玲峰进行了多次调研,并于现场缝隙中新发现5块石刻(图6)。经细致辨认,其中4块石刻分别是乾隆帝御题“玲峰”匾额、乾隆帝《玲峰歌》、于敏中应制诗和董诰应制诗,尚有半块诗刻因石罅过于狭小而无法探知其具体内容。

在文献方面,查得于敏中《素余堂集》、彭元瑞《恩余堂经进初稿》、曹文埴《直庐集》尚存于世,其中于、彭、曹3人诗文集中均收录有其玲峰应制之作。又查得《皇清文颖续编》中收录有彭元瑞、曹文埴、于敏中、董诰4位阁臣的应制之作,其中,于敏中《素余堂集》、曹文埴《直庐集》中收录的内容与《皇清文颖续编》中的内容一致,而《皇清文颖续编》收录的彭诗内容虽与玲峰诗刻残块一致,但与其《恩余堂经进初稿》略有不同②。

《皇清文颖续编》收录的董诰诗内容与玲峰新发现的董诰诗刻内容一致。而梁国治《敬思堂奏御诗集》中乾隆四十年七月前的应制诗内容缺载,未有发现玲峰应制诗作。现以玲峰石刻内容为基础,以文献内容为补充,将已知的玲峰石刻内容进行整理、校对和誊写③,并对玲峰10处题刻进行编号(图7)。

《皇清文颖续编》收录的董诰诗内容与玲峰新发现的董诰诗刻内容一致。而梁国治《敬思堂奏御诗集》中乾隆四十年七月前的应制诗内容缺载,未有发现玲峰应制诗作。现以玲峰石刻内容为基础,以文献内容为补充,将已知的玲峰石刻内容进行整理、校对和誊写③,并对玲峰10处题刻进行编号(图7)。

从题刻时间来看,按照石刻内容及《乾隆御制诗文全集》《日下旧闻考》《皇朝通志》《顺天金石志》等文献,乾隆“玲峰”题额的时间在乾隆四十年,《题文源阁》与《玲峰歌》写于“乙未仲夏中澣”,即乾隆四十年五月中旬。《再作玲峰歌》(编号4)写于“丙申新正中澣”,即乾隆四十一年(1776年)正月中旬。诸臣应制之作中,于敏中《素余堂集》、彭元瑞《恩余堂经进初稿》、曹文埴《直庐集》中的应制诗作均为编年排序,于、彭、曹3人均将自己的玲峰应制诗作系于乾隆乙未,可知3人应制之作均在乾隆四十年,应与乾隆帝作《题文源阁》和《玲峰歌》的时间相同。

从玲峰诗刻的位置上看,乾隆帝石刻高于诸臣应制诗刻,这与于敏中所说的“上为摩厓书”“下附载笔荣”相印证,诸大臣诗则按其位次进行排布。总体而言,玲峰石刻是根据乾隆帝御制内容与其大臣应制内容精心策划和布局的,完成时间约在乾隆四十年五月中旬,仅乾隆帝《再作玲峰歌》为次年正月中旬增补。

从玲峰诗刻的位置上看,乾隆帝石刻高于诸臣应制诗刻,这与于敏中所说的“上为摩厓书”“下附载笔荣”相印证,诸大臣诗则按其位次进行排布。总体而言,玲峰石刻是根据乾隆帝御制内容与其大臣应制内容精心策划和布局的,完成时间约在乾隆四十年五月中旬,仅乾隆帝《再作玲峰歌》为次年正月中旬增补。

2.3玲峰题刻内容与作者来源考析

文源阁是为存储《四库全书》而建,于敏中、彭元瑞、曹文埴、董诰及梁国治诸臣均为四库总裁或副总裁。那么,参与应制玲峰诗的大臣身份是否与四库全书馆总裁与副总裁有关?于敏中在乾隆三十八年(1773年)四库全书馆成立时就已经是正总裁,董诰、梁国治、彭元瑞分别于乾隆四十一年、四十二年(1777年)、四十八年(1783年)充四库全书馆副总裁,曹文埴于四十四年(1779年)充四库全书馆总阅,四十五年(1780年)充四库全书馆副总裁。在参与应制咏玲峰活动时,除于敏中外,梁、彭、曹、董诸臣尚未成为四库全书馆总裁、副总裁或总阅,因此玲峰应制词臣来源需进一步梳理。

清代南书房为文学侍从值班之所,入值者称为南书房翰林。入值南书房的翰林多是学问优长或在书画方面有深厚造诣的学者,清帝对入值者甚是倚重,待遇优厚。这一做法自康熙帝始,为后续清帝沿袭并成定制[36]。

乾隆朝南书房进入稳定发展阶段,人员保持动态而均衡的进出机制,机构文化职能进一步强化。乾隆四十年五月时在南书房的值臣仅有王际华、于敏中、王杰、彭元瑞、沈初、董诰、梁国治、曹文埴、金士松9人。9位值臣在乾隆四十年活动颇多。如乾隆四十年正月《钦定天禄琳琅书目》校成[37],该书目《凡例》载:“乾隆四十年岁次乙未新正上浣,臣于敏中、臣王际华、臣梁国治、臣王杰、臣彭元瑞、臣董诰、臣曹文埴、臣沈初、臣金士松、臣陈孝泳奉敕编校。[38]”

编校人员按位次先后排序,已知参与玲峰应制诗的于、梁、彭、董、曹诸臣均在编校人员当中,该排序与玲峰题刻相同。又如该年正月初三的重华宫茶宴上,除金士松外的南书房8位值臣均参与了《天禄琳琅鉴藏旧版书联句》的诗会[39]。又于该年正月下旬,乾隆帝与《钦定天禄琳琅书目》10位编校人员对宋代宣和梁苑雕龙砚进行了鉴赏活动。

此外,乾隆四十三年(1778年)完成的《钦定西清砚谱》的校订人员亦为当时南书房值臣。以上具体案例反映出在《四库全书》《四库全书荟要》编纂的背景下,南书房翰林文学侍从在编纂、校订典籍,以及与皇帝诗文唱和、书画赏析活动中发挥了重要作用。

乾隆朝南书房进入稳定发展阶段,人员保持动态而均衡的进出机制,机构文化职能进一步强化。乾隆四十年五月时在南书房的值臣仅有王际华、于敏中、王杰、彭元瑞、沈初、董诰、梁国治、曹文埴、金士松9人。9位值臣在乾隆四十年活动颇多。如乾隆四十年正月《钦定天禄琳琅书目》校成[37],该书目《凡例》载:“乾隆四十年岁次乙未新正上浣,臣于敏中、臣王际华、臣梁国治、臣王杰、臣彭元瑞、臣董诰、臣曹文埴、臣沈初、臣金士松、臣陈孝泳奉敕编校。[38]”

编校人员按位次先后排序,已知参与玲峰应制诗的于、梁、彭、董、曹诸臣均在编校人员当中,该排序与玲峰题刻相同。又如该年正月初三的重华宫茶宴上,除金士松外的南书房8位值臣均参与了《天禄琳琅鉴藏旧版书联句》的诗会[39]。又于该年正月下旬,乾隆帝与《钦定天禄琳琅书目》10位编校人员对宋代宣和梁苑雕龙砚进行了鉴赏活动。

此外,乾隆四十三年(1778年)完成的《钦定西清砚谱》的校订人员亦为当时南书房值臣。以上具体案例反映出在《四库全书》《四库全书荟要》编纂的背景下,南书房翰林文学侍从在编纂、校订典籍,以及与皇帝诗文唱和、书画赏析活动中发挥了重要作用。

综上所述,参与应制咏玲峰的大臣应均为当时的南书房值臣。玲峰应制诗作最末者为曹文埴,因此可将玲峰应制的大臣锁定在于敏中、王际华、梁国治、王杰、彭元瑞、董诰、曹文埴7位值臣当中,未确定的参与人是王际华和王杰中的一位。王际华自乾隆三十八年三月出任《四库全书》总裁后,五月起又专管《四库全书荟要》直至四十一年去世,被乾隆帝视为早期四库馆工作最有贡献者之一。

乾隆四十年时王际华并未有其他差事记载。王杰自乾隆四十年三月初六起担任会试副考官,五月又主试八旗教习,差事繁多。相比而言,王际华更具备参加应制咏玲峰活动的可能性。结合王际华、梁国治、王杰3人墨迹与图5残块上的诗刻进行判断,梁国治、王杰书风与残块不符,而王际华书风与该残块颇为相同。

王际华位次在梁国治之上,故推测该残片为编号6诗刻的残片,编号7的石刻即为梁国治所书。自此,参与应制咏玲峰的6位词臣姓名、石刻位置已全部梳理清楚(表1)。至于这2块诗刻的具体内容,有待新材料的进一步发现。

乾隆四十年时王际华并未有其他差事记载。王杰自乾隆四十年三月初六起担任会试副考官,五月又主试八旗教习,差事繁多。相比而言,王际华更具备参加应制咏玲峰活动的可能性。结合王际华、梁国治、王杰3人墨迹与图5残块上的诗刻进行判断,梁国治、王杰书风与残块不符,而王际华书风与该残块颇为相同。

王际华位次在梁国治之上,故推测该残片为编号6诗刻的残片,编号7的石刻即为梁国治所书。自此,参与应制咏玲峰的6位词臣姓名、石刻位置已全部梳理清楚(表1)。至于这2块诗刻的具体内容,有待新材料的进一步发现。