苏州西郊山水散文研究:解析魏晋至明清的风景审美变迁

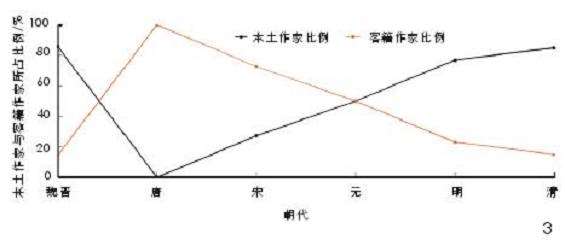

3.1 主体之变:本土—客籍—本土转向的地域认同

苏州西郊山水在魏晋至唐宋的精英群体书写性开发(在古代山水书写也是一种景观的开发,石上刻字和对此地的诗文吟咏都可以使该地成为一处景观)和明清时期多元主体的审美实践中,逐渐内化为风景和地方文化记忆(图3)。魏晋时期的永嘉南渡①开启了士人对东南山水的审美思潮,但南渡中的上层阶级主要移居于会稽郡及其周围,因此苏州西郊山水散文,仍以环太湖地区的本土作家为主。

唐宋元时期的散文书写则以客籍作家为主,尤其是唐代,全然为外地文人书写,在诗歌创作中亦是如此,本土数量仅占太湖诗歌总数的9.1%[27]。但此时全国各区域进士人口以苏州为首,在如此高度发达的教育水平下,本土文人对于苏州山水的书写却鲜少,究其原因,一是本地文人赴外地任职、客籍文人贬谪异乡的宦游或慕名漫游,使得栖居于此的书写主体的分布发生变化;二是客籍文人以当时极负盛名,且以在苏州为官的白居易、韦应物等精英为主体,在抒发情志时注重山水景观的吟咏、营建和文本书写,从而促进了苏州山水名胜的形成,并引发本土文人对其大量书写。

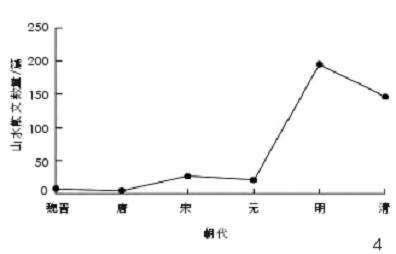

明清时期苏州山水散文有增无减,尤以明代为多(图4),环太湖区域的本土作家成为主要的书写群体,包括官员、布衣、致仕文人、寺僧、里人等,身份不一,山水散文不再为精英专属,志同道合的文人结社、山水雅集成为文章创作的重要缘由。

元末明初以杨维桢、顾瑛为核心的玉山雅集活动共有11次在苏州西郊山水中举行;明初以高启为核心的“北郭十子”将山水赋诗作为游历雅集的重要活动,使明初及之后的群体性山水出游②和集体化山水散文创作更为普遍;至沈周时期的吴门诗派和吴门画派,更是将吴中山水作为地域文化范畴推向了高峰。

除长居本土的文人结社外,在京为官、领袖馆阁的吴中文人也常与“苏之仕于京者”吟咏山水,联为大卷而“传播中外,风流文雅,他邦鲜俪”[28],其作为文化精英的影响力加强了吴中山水之名的传播和本土文人的文化自信,使苏州山水之名盛极一时,成为地域文化的重要标志。

3.2 客体之变:由近拓远、由宏至微

通过对苏州西郊山水书写对象的统计分析,发现其在不同时代有相应的拓展与侧重,总体呈现2个主要特征。

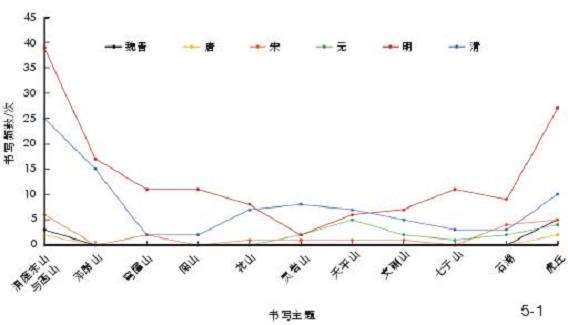

- 书写对象由近拓远。魏晋至唐时期,距离古城最近的虎丘成为文人的主要书写对象,宋元时期书写对象拓展到花山、天平山、石湖等中郊区域,至明清时期,阳山、邓尉山等远郊山体成为文人们的青睐对象(图5)。

书写对象由近拓远的原因,除唐以来普遍的山水资源开发和游历风气渐盛外,对名人儒士所居、所游之“雅迹”的追随,是促使明清审美主体进行山水文本书写和审美发生的主要缘由(表1),这种追随反映着不同时代情境下文人的意识取向与生活情绪。

如天平山在元代山水散文中的凸显,即因北宋时,太平山被赐予范仲淹而成为范氏之“家山”,后来成为儒家山水的象征,遗民通过山水散文来表达对儒家山水的追慕和自我社会理想无法实现的无奈,文中凭高眺远的观景视角和对生命的感叹都给人以缅怀之思、复古之意和悠远无尽之感。如顾瑛于虎丘“凭高眺远”[22],于立在观音山上“慨古遐眺,神与意适”[22],陈基游灵岩“凭高而望”[22]和朱德润《游灵岩天平山记》中对“人生聚散之踪……一俯一仰,悉为陈迹,物是而人非者有矣”[22]的感伤,李祁《石屋记》中“务华其居室……而栋挠榱腐,或废为瓦砾,莽为丘墟”[22]的慨叹等。

同时书写对象的拓展也归功于文人群体的自我标榜和尚奇意识③的持续推动,因“以熟游故尔”的审美疲劳和“士女倾城而往,笙歌笑语”而“秽杂不可近”[22]的斥俗标榜,不断促使审美主体进行世俗不达之地的探索,而对文人之迹的追随又使不达之地演化为俗世游乐之所,苏州西郊山水正是在书写主体“雅迹—追随—世俗—雅迹再开发”的循环和妥协中,实现了由近至远的景观开发和区域整体的风景化。

- 书写对象由宏至微。这一转变主要发生在明清时期,包含2个方面。一是书写对象由山水形质转向山水与人工环境结合,甚至是单纯的人工景观。此时除整体的山水书写外,因景胜或人胜的局部景观描写成为重点,包括具有深厚内涵和“雅迹”积淀的私家园林、点景建筑、石树泉井等。二是对山水对象的书写趋于专类化。玄墓山探梅、消夏湾观莲、天平山看枫叶、阳山观日出、石湖串月等书写为山水赋予了特定的观赏时间和主题,审美主体不仅关注山水整体形势与景境,更注重对风景特质的挖掘,且出现程式化倾向,体现出此时更加精致的主题性和份俗化游常特征。

苏州西郊风景书写中审美对象由近拓远、由宏至微的特征是基于文化共识和自身价值追求选择的结果,其中“追古”情怀和仕隐纠葛下的价值取向是根本因素,对风景之“奇”与“雅”的审美追求,以及文人群体对风景话语权的掌控等是审美主体不断拓展审美对象的动力。

苏州西郊山水因文人的山水散文而产生文化意义,并在后人的散文创作中成为特定文化符号,因此散文书写可说是传统风景营构的根本途径,因为即使是原实体消失,但其借助文本依然存在于记忆中,且意义超过实体本身,并具有在理想或现实世界中重新建构的可能。

如姑苏台在春秋吴国之后虽为废墟,但对它的游历和书写至清时期并未间断,并且在仇英《清明上河图》和现今灵岩山景区内都得到象征性重建,这并非仅在于姑苏台的形态引人注目,更是文化共识下审美主体对审美意义的界定和风景文化意义的延续。