图像中的京口三山视觉空间对比分析

在谈论上述图像时,不仅要厘清个体的差异,更需关注图像结构的相似性所透露出的信息,这种相似性或可被视为某个特定历史时期集体记忆的映射。社会学家莫里斯·哈布瓦赫(MauriceHalbwachs)认为,集体记忆背后存在某一个同时受到时间与空间限制的特定群体作为承载者[19-20]。循此分析,上述舆图或山水画册的创作群体主要分为2类:一是以张莱为代表的镇江当地士人;二是以钱榖为代表的外来画家。2类群体身份的不同决定了他们在“景-图”转译方式上的差异。笔者将从视点选择、构图模式与空间要素的组织结构3个方面探析上述图像在视觉空间上的群内趋同与群际差异,其中空间要素主要包括京口三山、西津渡与镇江府城。

3.1图绘视点的转换

画者身份的不同首先导致了其身处空间的位置错位(表1),对于当地士人而言,府城是其开展文化活动的核心场所,《三山图》《丹徒县地理图》《郡属总图》皆是围绕府城的图像创作。以《三山图》为例,此图以不同手法描绘山体,提示了府城是作图者的视点位置:北固山等南岸山体相比于金、焦二山呈现出更为立体的形象,山峰之间的距离被有意拉开,形成自右下向左上倾斜的山脊走向,其下方的“弓形”陆地也相应作出倾斜之态,提示着作图者的视线走向。连接北固山中、前峰细长的土岗(俗称龙埂)加强了这一趋势,而这些视线的落点即是位于龙埂南端的镇江府城,图像下方的墙垣与府署提示了这是来自府城内部的视角(图3)。南朝《京口记》记载了从北固山前峰的铁瓮城北望长江的场景:“北望海口,实为壮观。”[9]铁瓮城在明代被改为府署,是镇江区域的符号化替代,宣示了三山的地方归属性。

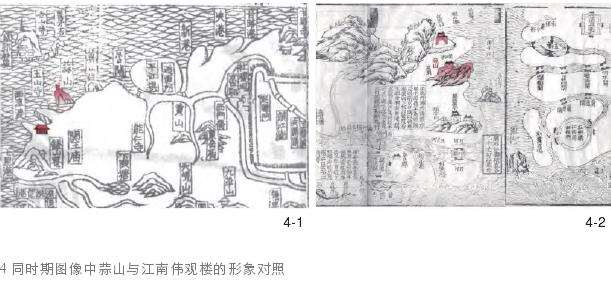

对于外来画家而言,作为南北交通要塞的西津渡则成为其展开图像创作的落脚点,因此这一群体将视点转移至渡口区域。以钱榖《纪行图·金焦》《水程图·金山焦山》为例,许彤认为画面右下角的山体是北固山[21],指出两图是从北固山北望的景象再现。但这一推论有待商榷,其右下角山体的真实名称与地理位置需从同时期甚至更早年间的图像文本中寻找答案。根据《郡属总图》(图4-1)与《河防一览图》(图4-2)中长江南岸的山体形象对比,可推断此山名为蒜山。蒜山位于府城城墙以西2.5km处,山顶建有望江亭,西津渡位于其西侧山麓,图中所绘的山旁建筑进一步证实了该区域是西津渡的猜测。早在明成化(1465—1487)年间,日本画家雪舟等杨游历镇江时所绘的《唐土胜景图卷》(图4-3)中即有类似形象,该建筑重檐两层,底层为可供通行的拱券式大门,根据建筑形制可推断是明景泰三年(1452年)建于西津渡码头的“江南伟观楼”[23],作待渡之用。

由此,可初步确定《纪行图·金焦》与《水程图·金山焦山》画面右下角所绘为西津渡码头一带,画中“江南伟观楼”下的两人一马,更暗示作画者正待渡北上。同样,宋懋晋也将视点落在西津渡区域,《名胜十八景图·金山》(图2-3)图像下端山麓处升起的桅杆提示了码头的存在,因此,以上三者所绘场景皆是自西津渡区域远望三山的景象重组。

由此,可初步确定《纪行图·金焦》与《水程图·金山焦山》画面右下角所绘为西津渡码头一带,画中“江南伟观楼”下的两人一马,更暗示作画者正待渡北上。同样,宋懋晋也将视点落在西津渡区域,《名胜十八景图·金山》(图2-3)图像下端山麓处升起的桅杆提示了码头的存在,因此,以上三者所绘场景皆是自西津渡区域远望三山的景象重组。

3.2构图的中心化与偏移

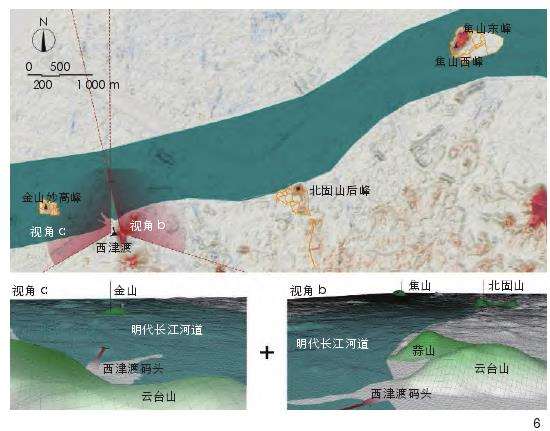

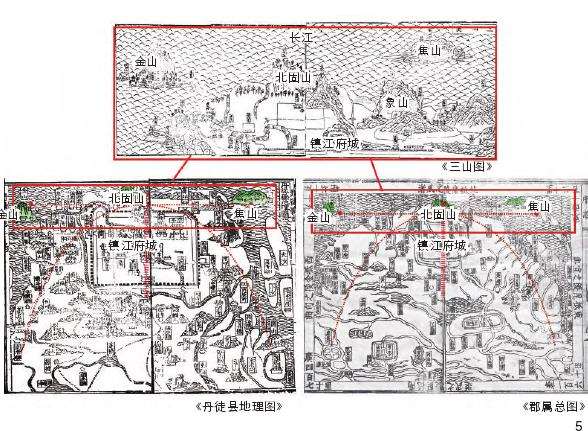

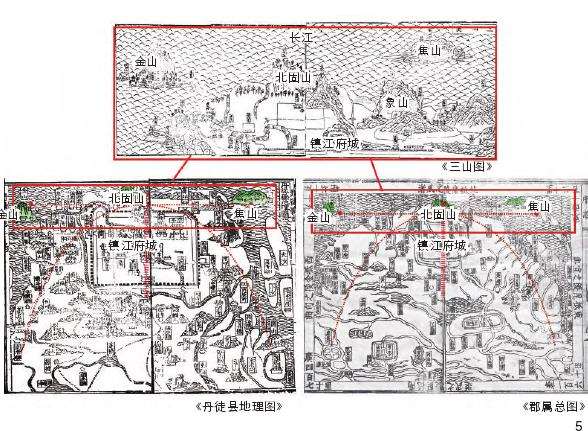

从构图分析,《三山图》《丹徒县地理图》《郡属总图》都将北固山置于构图中心。以《三山图》为例,此图与后两者的上半部分结构相似(图5):长江环绕居于中心的府城,北固山位于“弓形”陆地的最北端,金、焦二山对峙两侧,与北固山共同构成三山鼎峙之状。在实际的地理关系中,象山位于北固山之东北,而非图像所示的东南侧。《三山图》对山体位置关系的调整强化了以北固山为中心的构图。山川形势之“中”往往并非地理位置的中心,而是人文活动中的认知核心[24],这一构图是对地方性空间认知的回应。

同时期的地方文献可证实这一推论,《三山图》的作者张莱在《京口三山志》中称:“北固濒江中据,江南诸山南来,砥江而止”[11];正德《丹徒县志》写道:“三吴之山川林泉肇发于此”[12];万历镇江知府许国诚于《京口三山全志》中称:“乃其山自西南五州、长山、黄鹤、磨笄诸胜蜿蜒而东,以至于北遂屹立为北固山。”[25]上述文本都视北固山为南方诸山的尽头,图像对山体位置的理想化矫正实则是对当地士人区域地理观的映射,在以府城为中心的地方视野下,北固山被赋予了统领区域山水形势的地理想象。

同时期的地方文献可证实这一推论,《三山图》的作者张莱在《京口三山志》中称:“北固濒江中据,江南诸山南来,砥江而止”[11];正德《丹徒县志》写道:“三吴之山川林泉肇发于此”[12];万历镇江知府许国诚于《京口三山全志》中称:“乃其山自西南五州、长山、黄鹤、磨笄诸胜蜿蜒而东,以至于北遂屹立为北固山。”[25]上述文本都视北固山为南方诸山的尽头,图像对山体位置的理想化矫正实则是对当地士人区域地理观的映射,在以府城为中心的地方视野下,北固山被赋予了统领区域山水形势的地理想象。

对于外来画家而言,北固山并不是空间认知的核心区域,这一群体常围绕西津渡区域以旁观者的视角对可感知范围内的景象展开重组。钱榖《纪行图·金焦》《水程图·金山焦山》、宋懋晋《名胜十八景图·金山》和卞文瑜《江南小景·北固》在构图上高度相似,皆是对上述中心式构图的反叛。4幅图都将北固山与焦山置于画面右侧,金山则被置于更靠近中心的位置,但并不居中。

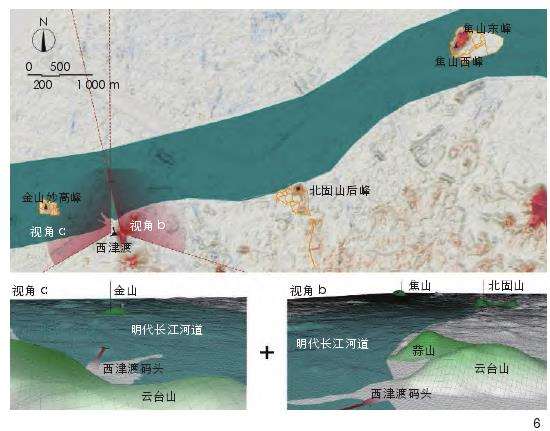

此类去中心化的偏移式构图源于外来画家对京口三山不同于本地士人的认知模式,根据考古资料可对明代西津渡码头[26]做大致复原,模拟从西津渡区域分别观看三山的真实视野(图6),可见金山正对渡口,而焦山、北固山则退远至视野右侧,作图者通过将多个景面进行重组,使三山形成不平衡的三角关系,引导观画者的视觉重心从北固山抽离,使观画者以更自由的游观姿态观赏,获得文人所追求的卧游之趣。

此类去中心化的偏移式构图源于外来画家对京口三山不同于本地士人的认知模式,根据考古资料可对明代西津渡码头[26]做大致复原,模拟从西津渡区域分别观看三山的真实视野(图6),可见金山正对渡口,而焦山、北固山则退远至视野右侧,作图者通过将多个景面进行重组,使三山形成不平衡的三角关系,引导观画者的视觉重心从北固山抽离,使观画者以更自由的游观姿态观赏,获得文人所追求的卧游之趣。

3.3图像空间结构与景观结构的互证与变形

笔者参照方闻对山水画再现纵深空间的分析手法[27],对图像所表达的要素进行分层,将图像在垂直方向上的上下叠压关系转为地平面的水平纵深关系,形成各视觉要素的平面拓扑关系图(图7),并将其与真实地理平面进行比对,进而呈现图像视觉要素的空间组织与地理实景在结构层面的差异与关联。

张莱《三山图》着重刻画了连接北固山前峰、中峰、后峰的南北向龙埂,这条土岗被拉长并被安置在不断后延的“弓形”地平面上,在延展空间深度的同时,标示了进入京口三山的直接途径,即沿此路可直接登临后峰北瞰群山,北固山成为更容易被画者接近的主要观景点,而以立面形式呈现的金、焦二山则是被远观的视觉客体。北固山与金、焦二山的二元关系曾在《京口三山赋》中被明确指出,此赋以山拟人,将金、焦二山比作公子与处士,北固则为主人,并以北固山的口吻称:“金焦之事,又焉足道,独不闻北固之名山乎……西峙金山,东偃焦峰,左纾吾臂,右引吾肱”[25],表明北固山在三山中的主体地位,而金、焦二山仅是左右两翼,形成“北固为主、金焦为客”的视觉权力关系。

同时,这一视觉权力关系通过风景建筑的修建演化为真实的景观结构:明初及以前,金、焦有吞海、吸江两亭东西而立,互成对景;万历癸巳年(1593年)当地僧人又于北固后峰建三山楼以供远眺,取“登北固山,则西有金山,东有焦山,三山者若鼎峙然”[25]之意,从实景营造层面完成了京口三山景观秩序的建构(图8),确立北固在京口三山景象组织中的统领地位,形成从三山楼北望,金山、焦山分列两侧的对景关系。张莱《三山图》实则是对京口三山景观结构的图像化预演,从本地视角对三山之间的视觉关系进行制约,为后世的营造实践提供结构蓝本。

上述三山视觉结构是以北固山为主体认知下的产物,在外来画家的图像中,这一结构尚未被表现。与张莱《三山图》中有连续深度的空间不同,钱榖与卞文瑜的图像则通过多层山体斜向远退,实现对空间纵深的表达,这一多层的平行结构类似于方闻所总结的唐宋山水画的空间结构[28]③:位于中远景的三山皆呈立面形态,形成非连贯的远近关系,与观者的身体相疏离。

卞文瑜《江南小景·北固》的具体创作年代尚不可断,但根据画者作画生涯的起讫年份(1616—1654年)[29]推断,应晚于三山楼的初建时间,即在《江南小景·北固》前,三山的景观秩序已经成型。卞文瑜以北固山后峰形象④替换钱榖所绘图像中右下角的西津渡,似乎试图将叙事重心转向北固山,更是将“北固”用作图名,看似示意了以北固山为视点的北望视角,但对金、焦二山的刻画仍旧沿用在西津渡区域远观所得的位置关系与山体形象。张莱《三山图》所表现的景观秩序在卞文瑜的图像表达中分崩离析,取而代之的是多处视点所获景面的拼合,北固山与金、焦二山一同成为供游者观赏的客体,与外来画家以西津渡为中心的视觉体验吻合。

卞文瑜《江南小景·北固》的具体创作年代尚不可断,但根据画者作画生涯的起讫年份(1616—1654年)[29]推断,应晚于三山楼的初建时间,即在《江南小景·北固》前,三山的景观秩序已经成型。卞文瑜以北固山后峰形象④替换钱榖所绘图像中右下角的西津渡,似乎试图将叙事重心转向北固山,更是将“北固”用作图名,看似示意了以北固山为视点的北望视角,但对金、焦二山的刻画仍旧沿用在西津渡区域远观所得的位置关系与山体形象。张莱《三山图》所表现的景观秩序在卞文瑜的图像表达中分崩离析,取而代之的是多处视点所获景面的拼合,北固山与金、焦二山一同成为供游者观赏的客体,与外来画家以西津渡为中心的视觉体验吻合。

3.4山城秩序的显隐

如果将视野从京口三山进一步扩展至宏观的府境层面,则可以从图像对山、城二者的空间组织推导出不同群体对山城秩序的认知差异。

《丹徒县地理图》与《郡属总图》描绘了一个被高度理想化的山川布局与城市形态,呈现出显著的地方色彩。在其所架构的府境理想图景中,京口三山扮演着重要角色:就地理空间秩序而言,图绘所示的京口三山是城市理想中轴的起点(图5),这与明中叶时期镇江当地对三山的地理定位有关。明中叶镇江当地视北固山为府城之“主山”[11],称金、焦二山为府城之“双阙”[11],并通过城市建设,将这一理想秩序转化为真实的城市礼制轴线。

明末《京口三山赋》中的“(北固山)且其郡治直延,黉宫傍翼;神祠梵宇,左起右伏”[30]点明了北固山与治署、学校、寺观、神祠等城市重要建筑的空间对位关系,自北向南总体形成由金、焦二山的对称中心—北固山后峰—北固山中峰—北固山前峰—府治—谯楼—城隍庙和县治所在的南门古道—南水关所构成的礼制轴线(图9),清中叶又在谯楼以南新建青云门强化了这一轴线。由此,京口三山不仅是城外的风景名胜地,更统筹了镇江府城的理想空间秩序。

明末《京口三山赋》中的“(北固山)且其郡治直延,黉宫傍翼;神祠梵宇,左起右伏”[30]点明了北固山与治署、学校、寺观、神祠等城市重要建筑的空间对位关系,自北向南总体形成由金、焦二山的对称中心—北固山后峰—北固山中峰—北固山前峰—府治—谯楼—城隍庙和县治所在的南门古道—南水关所构成的礼制轴线(图9),清中叶又在谯楼以南新建青云门强化了这一轴线。由此,京口三山不仅是城外的风景名胜地,更统筹了镇江府城的理想空间秩序。

在钱榖、宋懋晋与卞文瑜等外来画家的图像中,北固山同样成为影响三者山城关系表达的主要变量。钱榖《纪行图》将府城与北固山前、中峰隐藏在画框之外,仅露出北固山后峰的一角山麓;宋懋晋《名胜十八景图·北固山》与卞文瑜《江南小景·北固》试图单独刻画北固山,却皆将山体置于画面偏右处,消解了本地图像中北固山所呈现的中心性,使北固山与府城的关联也被相应模糊。这与北固山的实景变迁有关,嘉靖(1522—1566)末年为抵御倭寇,知府下令凿断北固山南侧与府城相连的龙埂以据城自守,万历(1573—1620)年间又在北固山中峰与府城之间修建夹城以加强城防[25],自此北固山的主体山峰与镇江府城彻底割裂,外来画家无法直接从实景层面捕捉二者的关联。

因此,府城在画面中的消隐使得京口三山脱离了地方归属或府境秩序的象征,仅作为纯粹的游览之地以供审美体验,《纪行图》的委托人王世贞在《弇州山人四部稿》中的自述可证明这一点:“吾家太仓去神都,为水道三千七百里……所经由都会繁盛,若云烟之过眼而已”[31],京口三山在此成为脱离身体与心理双重归属的游离之地。

4结语

笔者通过对图像视觉空间的分析和相关文本的解读,剖析了不同群体对京口三山的视觉习惯与认知模式:一方面,以张莱为代表的镇江士人完成对京口三山的整合,通过强调以府城为视点的中心式构图、有连续深度的空间和山城秩序,强化京口三山在镇江府境山水总势中的统领地位,使其成为地方认同的具象化演绎,以符合镇江府日渐崛起的经济文化地位;另一方面,以钱榖为代表的外来画家通过视点转移、构图反叛与府城消隐等手段解构了山城关系,凸显京口三山作为纯粹游赏之地的意义,使其成为纪游文本系统的一部分,投射自己的过客身份。

本研究揭示了明中晚期当地士人的地方自我审视与外来者的他者想象对京口三山审美形象的建构作用,不同群体通过艺术创作与空间营造,为同一风景赋予了多重空间想象与秩序控制,将京口三山这一地方性风景转化为具有多重象征意义的场域。对实景图像视觉空间的探索丰富了景观历史研究领域对传统风景形成过程的认识,并为相关图像分析提供了方法参考。