公园政治性、实用性与抗战时局的因应

1940年9月重庆被定为陪都,原西京之名改回西安市。虽然西安显要的政治地位不复存在,但基于公共属性的传播、教化意义的宣扬,加之20世纪30年代《造园学概论》等理论探讨的深入以及“造园学”相关专业教育的开展,公园已成为承载城市历史、“点缀风景,有关卫生,且对市民教化保安等皆有相当之助”的一种“都市生活上不可缺少之设施”⑧,因而莲湖公园的建设工作仍受到高度重视,在抗战期间经济凋敝、物资紧缺的情况下,虽历经破坏但复又重建。

受战争与时局的影响,莲湖公园的面貌相应发生诸多变化。首先是多处政治性构筑的建造。为纪念抗日将士,1940年左右在莲湖公园东门内增建了抗战阵亡将士纪念碑(公墓)[44];为响应“建墓铸逆运动”⑨,1940年底在纪念碑东侧增添了汪精卫夫妇跪像。于是,加上1935年园内修建的岳维峻纪念塔,在莲湖公园东门内,汪精卫夫妇跪像、抗战阵亡将士纪念碑、岳维峻纪念塔自东向西依次布列,形成一组政治性构筑(图6)。这些构筑的增设,强化了公园东部纪念区特为民众教育场地的属性,仅抗战期间园内就多次组织举行公祭、时事报告、救亡歌曲合唱等活动[45]。

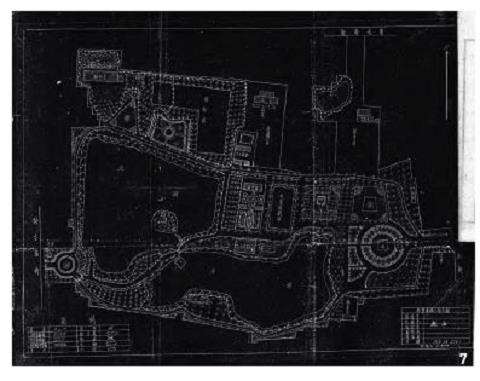

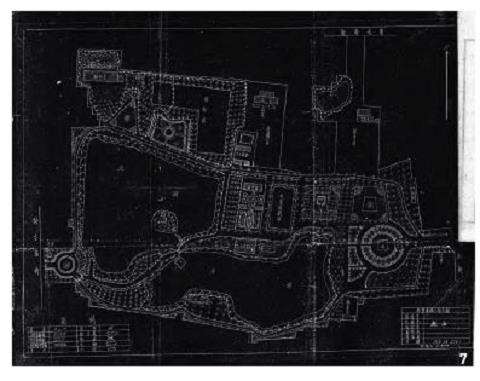

其次是多种实用性构筑的增建。20世纪40年代初期,日本飞机的持续轰炸对莲湖公园造成了严重破坏[46],为恢复园景,1942年初由西安市政处公益科技士魏涵撰写《修整莲湖公园计划说明》(附《整修莲湖公园全图》)(图7)并主持公园重建。此时,于西北农学院任教的章守玉一度以省政府参议的身份参与指导西安公园的修整工作,因与魏涵相熟,其所倡导的“实用”“美观”的公园设计原则很可能直接影响了魏涵的莲湖公园修整方案⑩[47-48]。

对比1935年的公园布局可以看出,在此次重建中,湖区以外的园地布局更为紧凑,零散用地均被充分整合利用,如园区西北部增设健身区、植物园、动物舍,改“冰窖”为苗圃区的同时,配备温室、工作室、工人宿舍等。湖区面貌也得以恢复,莲花池西部因干涸形成的草地被重凿为池,缓和了园内水域萎缩的状况⑧。1943年时市政处为恢复“以水为胜”的公园景色,还向建设厅呈请“引水入湖工程”。

总之,此次建设充分利用旧有基础,使“地尽其力,物尽其美”“发挥其之能有益于人民之生活也”⑧。不过为了尽可能容纳多种活动类型,以轴线组织的功能性构筑也将湖区之外的园地几近填满,进一步弱化了公园原有的舒朗风格。

总之,此次建设充分利用旧有基础,使“地尽其力,物尽其美”“发挥其之能有益于人民之生活也”⑧。不过为了尽可能容纳多种活动类型,以轴线组织的功能性构筑也将湖区之外的园地几近填满,进一步弱化了公园原有的舒朗风格。

放眼城市建设,直至民国后期西安城中仅有附属于公园的小型植物园、动物园等[49],为了弥补文化体育设施的欠缺,各种功能性场地便被集合至先行辟设的公园中。因此,风景游观退而成为发挥公园“实用”功能的背景,风格特质与艺术性便不再是重要的追求。虽然主事者魏涵注重“实用”也强调“美观”,主张公园石座“用工排列艺术化”,温室之“建筑结构多含美术之观念”用作“装饰”等⑧,但零星的“美观”并未能助益“实用”导向下公园整体风貌的协调和意境的塑造。20世纪40年代中后期,莲湖公园东部纪念区布局规则、肃穆井然(图8),西部湖景则有“诗情画意”[50],园景风格的割裂与杂糅在很大程度上延续了下来。

这一阶段,战争时局与政治活动深刻而普遍地塑造了公园形态,以公园为舞台呼应时政所需的现象并非莲湖公园独有;为弥补城市设施之不足,对公园集约建设、堆砌构筑而导致园景风格混杂的现象在其他内陆自建公园中亦不鲜见[7]378-381。如朱钧珍先生所言,自建公园是国人在特殊历史时期首创的新的园林形式。在莲湖公园中,后期虽仍有专业人士的参与,但诸多政治因素强势介入所导致的建设行为非其所能斡旋,持续加重的功能负荷迫使采取破碎化的拼盘做法亦是一定时代背景与社会发展阶段下的产物。因而,忽略“自为”的现实制约纯粹从形式、手法与意境等艺术性的角度谈论其“自在”的“成败”似乎并不可取。