重拾李格尔:工业景观的历史价值与年代价值之辨

摘要:近半个世纪,工业景观进入文化遗产范畴并在经济与人口压力下成为城市更新的常态发展点,但工业遗产框架的价值定义及保护原则与其本体特征、存量更新语境条件存在不适配。基于李格尔的文物价值理论阐释工业景观的年代价值,辨析其与历史价值的关系,从而拓展工业景观遗存保护与再利用关系的认知维度,强调环境氛围的特殊重要性,形成关于更新实践认识、路线、方法的理论引导,有助于工业景观的整体性价值发掘、地方文脉的传承和发展。

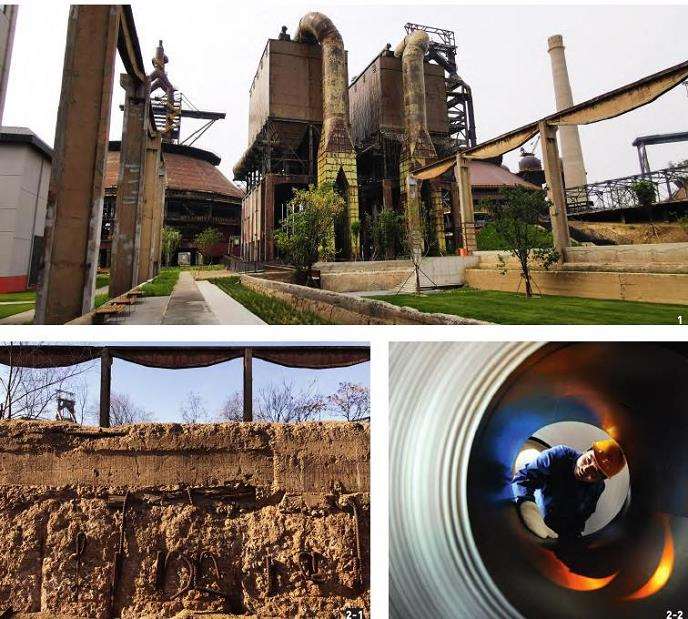

关于工业景观的审美认识可追溯到工业革命发端之时,20世纪中期大地艺术家激活了工业遗存强大的形式力量[1],西雅图煤气厂公园和北杜伊斯堡公园的实践展现了此类废弃地再利用的效益和潜力,而后其理论与实践范畴进一步向城市中心拓展,成为土地资源紧缺境况下存量更新发展策略重要的对象类型。

1遗产框架下的工业景观及其价值界定与保护困境

1972年,联合国教科文组织颁布《保护世界文化与自然遗产公约》,将文化遗产定义为从历史、艺术、科学、人种学或人类学角度看具有突出普遍价值的艺术品、建筑物(群)、工程及遗迹等;1977年颁发细化的《操作指南》(以下简称《指南》);次年成立国际工业遗产保护协会(TICCIH);2003年发布的纲领性文件《下塔吉尔宪章》1产生于遗产保护对象向城市及工程类拓展的背景下,基本延承肇始期对“纪念物”的关注,将工业遗产定义为具有历史、科技、社会、建筑或科学价值的工业文明遗存;2011年,《关于工业遗产遗址地、结构、地区和景观保护的共同原则》2(即《都柏林原则》)如文件名所示补充拓展了物质、非物质环境的完整性,并强调价值的综合属性,景观被列为主要对象纳入保护范畴。

1.1本体特征与遗产价值框架不适配

尽管主要保护文件均包含景观,或独立,或作为场地(site)的一部分,但工业景观本体特征及保护条件与遗产框架实则存在明显的不适配。

尤其是核心的价值问题,工业景观本体普遍呈现规模小、代表性弱、碎片化等特征,工业废弃地内的单体自然元素地形、水体、道路、植被等难以呈现历史、科技、艺术、社会或文化重要性;时间维度则更加剧窘境,生命周期短,自然演替、城市变迁等都会使景观样貌发生改变——难以匹配“突出的普遍价值”“完整”“持久”等遗产概念。2017—2021年中国评选出5批共195处国家工业遗产,核心物项是车间、办公楼、机器设备、文件等,仅11处涉及景观内容,以中华人民共和国成立前的园林、凿洞、石刻等为主③[2]。

工业景观所承载的人与土地的深层联系、场所感等价值点难以被物化固着或量化描述,即便在突破性的《都柏林原则》中景观价值界定也非常含糊。在TICCIH官方出版物中,科特(MichelCotte)指出,以突出普遍价值为基础的现行价值框架下关于工业景观概念的认识总是不清晰、不完整的,须在认识论层面突破。

1.2首要历史价值的界定

历史纪念物是遗产的基本属性,价值体系中历史价值被国内外保护组织及研究者普遍视为首要,其界定与保护条例某种程度上反映了特定时代关于遗产认知的基本导向。

1977年首版《指南》文化遗产标准中有“非常古老”的表述,1980年替换为“消失文明的见证”,2021年最新版中历史仍为首要价值但并未做限制性说明。文化景观子类“有机演进的景观”中包含在当代社会中发挥积极效用但仍保持传统生活方式的类型——变动的时代价值观驱动着文化评价标准的修订,但较长的时间跨度、原始状况活态或遗迹态的存留是基本原则。

《下塔吉尔宪章》中历史价值来自“曾经并将继续产生深远历史影响的活动的证据,保护动机是基于普遍价值而非个体特殊性”,普遍价值指工业革命带来人类历史的深刻变化,类似新石器时代至青铜时代,那么变革期即工业革命早期的历史切片自然具有更大的价值。

在我国地方性的工业遗产价值研究中,历史价值的评价权重大体为20%④。2021年发布的《工业和信息化部办公厅关于开展第五批国家工业遗产认定申报工作的通知》限定申报对象为1980年前建成,历史价值即历史标志性,见证行业发端,对国家、世界有重要影响或与社会变革、历史事件及人物相关[3]。2018年文件中权重分项为历史地位10%、与重要历史事件及人物的相关性5%、年代5%[4]——与UNESCO、TICCIH精神相符,突出了年代及代表性的标准。