应对海平面上升问题的城市土地利用格局脆弱性多情景模拟评估及应对策略

摘要:全球气候变化引发的海平面上升对沿海区域的环境和社会经济发展造成巨大破坏。以珠三角广州南沙为研究区域,基于传统、自然增长和规划控制3种土地利用格局预设发展情景,采用PLUS(Patch-generatingLandUseSimulationModel)模型模拟各情景下的未来土地利用格局。同时,针对近期(2030年)、中期(2050年)和远期(2100年)3种不同海平面上升叠加风暴潮风险下的土地利用格局脆弱性开展多情景定量化评估,并提出应对策略。结果显示:

1)3种土地利用格局发展情景中,传统格局情景能够最有效地应对或缓解海平面上升和风暴潮灾害风险,而自然增长情景应对未来海岸灾害的能力最弱;

2)从不同土地利用类型的脆弱性程度来看,城镇建设用地的综合脆弱性最高,而村庄建设用地的综合脆弱性最低;

3)根据不同发展情景及灾害风险应采用综合防御、适应及撤退等多种应对策略。综合考虑了未来土地利用格局的多种变化情景、灾害风险及应对策略,能够为滨海城市应对未来海岸灾害的适应性规划提供决策参考。

1背景

全球气候变暖引发的海平面上升已成为21世纪的关键挑战[1-2]。已有研究表明,海平面的加速上升、人类活动中不合理的土地利用及城市建设会加剧风暴潮和沿海侵蚀等海岸灾害,从而对沿海区域的环境和社会经济发展造成巨大破坏[3-5]。中国沿海地区城市化发展迅速,经济发达,人口密集,同时也是生态环境敏感脆弱的区域,在未来海平面上升和人类活动不断增加的趋势下,沿海城市的发展将面临更严峻的风险挑战。因此,如何科学评估沿海城市未来发展的潜在受灾风险区域,并为弹性城市建设提供参考,是当前需要解决的重点问题。

目前,国内外学者针对海平面上升背景下的沿海城市受灾风险已开展大量研究。一方面,主要通过构建不同脆弱性评估概念框架,并结合指标体系法、数值模拟及情景分析等方法评估沿海城市自然景观系统或社会经济在不同风险情景下的脆弱性程度[6-8];另一方面,主要结合地理信息、遥感技术及空间计量等方法评估海平面上升背景下城市环境的灾损风险,并基于风险空间分布特征提出适应性规划策略[4-5,9]。近年来,也有学者考虑到未来土地发展变化和灾害风险的动态关联,借助海平面上升影响湿地模型(SLAMM)或土地利用变化模拟模型(FLUS),评估动态发展过程中的不同湿地系统或城市土地利用在未来不同海平面上升情景下受灾风险情况,从而制定阶段性的保护或防御性应对策略[10-12]。

总体而言,已有研究主要关注海平面上升引发灾害风险的脆弱性评估和适应性规划应对策略两大方面。然而,虽然大多数研究都充分考虑了海平面上升风险的变化情景,但针对城市空间和土地等评估对象,通常只考虑到单一的发展情景,忽略了潜在复杂的动态变化过程。尽管有些研究在评估过程中考虑到评估对象自身的变化,但也缺乏对城市适应灾害能力因素的考虑。

因此,得出的结果在多解规划中的应用也存在一定的局限性。此外,有研究表明,快速的城市化进程将会对未来的城市土地利用格局产生不利影响[13]。然而,对于城市化发展迅速的珠江三角洲区域,不仅海岸灾害频发,而且未来的城市土地利用格局发展也具有很大的不确定性,但何种土地利用格局发展情景能够更好地应对未来气候变化引发的海平面上升风险,现有相关研究却难以提供针对性的参考。

鉴于此,选取珠三角广州市南沙区为研究区域,基于3种不同的土地利用格局发展情景假设,结合斑块生成土地利用变化模拟模型(PLUS),模拟各情景下南沙区未来的土地利用格局动态发展变化。同时,构建“暴露度-敏感性-适应性”脆弱性评估框架,评估不同土地利用格局发展情景在近期(2030年)、中期(2050年)和远期(2100年)3个时间段海平面上升叠加风暴潮风险下的脆弱性程度,以期为广州提高有效应对海岸灾害能力的城市规划布局提供参考。

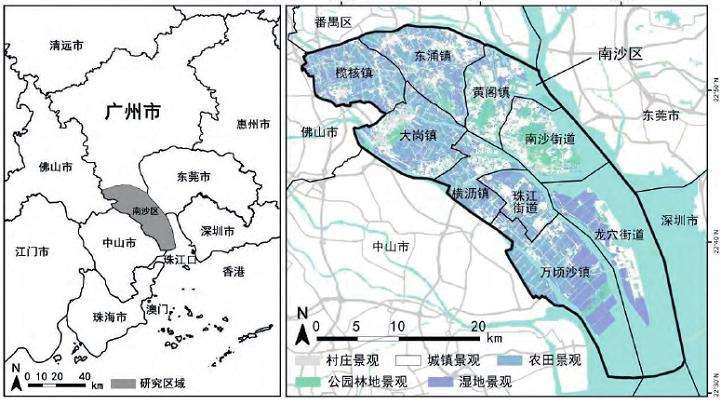

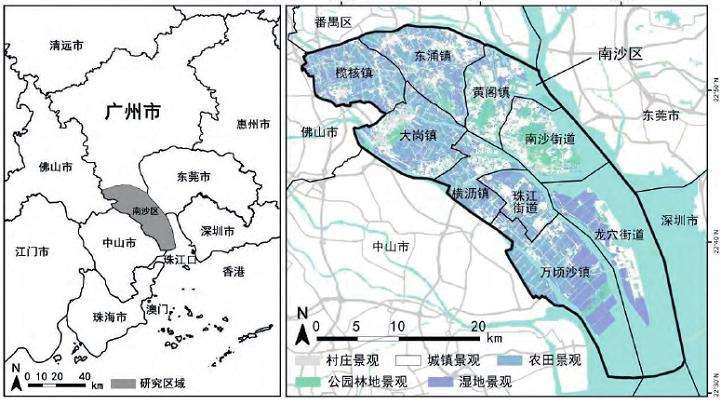

2研究区域

南沙区位于广东省广州市最南端(22°26′~23°06′N,113°13′~113°43′E),地处珠江出海口和粤港澳大湾区地理几何中心(图1)。近年来随着城市化进程的快速发展,南沙区土地利用格局的变化受城市空间扩张影响变化显著。在全球气候变暖、海平面上升及海岸灾害频发的趋势下,未来南沙区的受灾风险将进一步加剧。

3数据来源与研究方法

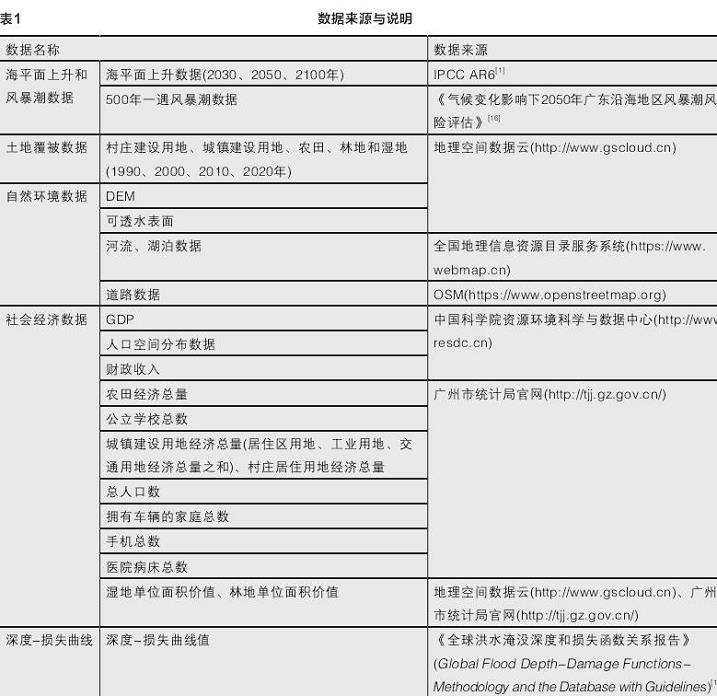

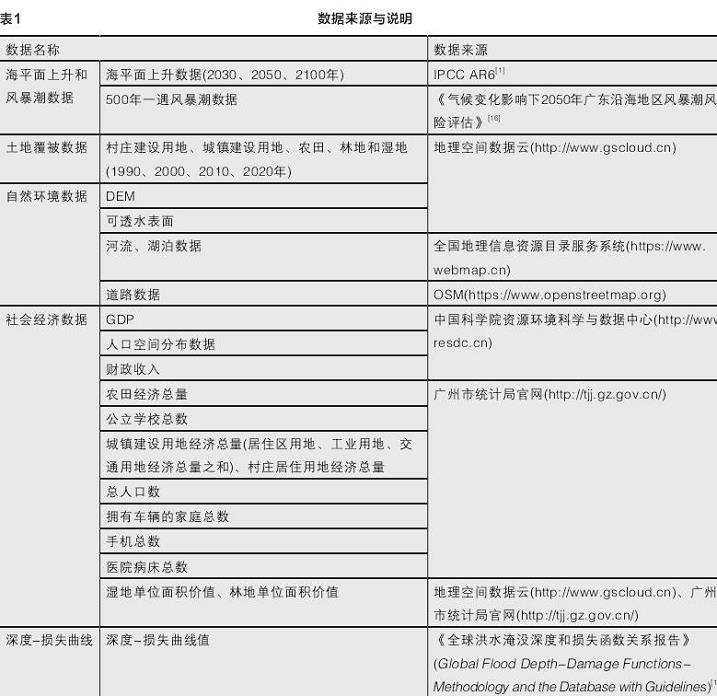

3.1数据来源与处理

本研究所需的数据及来源详见表1,主要包括海平面上升和风暴潮数据、土地覆被数据、自然环境数据、社会经济数据及深度-损失曲线数据。其中,海平面上升和风暴潮数据根据已有相关研究充分考虑未来可能遇到的最大风险情况,分别选择IPCC第六次评估报告中RCP8.5高排放情景的海平面上升预测和500年一遇风暴潮增水高度[1,14-16](表2)。深度-损失曲线数据由于缺乏广州地区的详细数据,主要参照欧盟委员会联合研究中心发布的各大洲平均深度-损失函数曲线报告[17]。