步行被认为是一种文化性技术(cultural technique)和创造性实践(creative practice)。地理学、艺术学、文学和心理学等学科领域均阐述了步行的益处[10]。歌德(Goethe)、叔本华(Schopenhauer)、康德(Kant)和克尔凯郭尔(Kierkegaard)等伟大的思想家认为步行可以激发灵感,如克尔凯郭尔曾说过,他最好的想法都是在散步的时候产生的[11]。

卢修斯·伯克哈特(Lucius Burckhardt)在“漫步学”(Strollology)研究中,将步行作为感知空间的媒介,并树立了对景观规划的批判性态度[12]。虽然他并未关注步行与设计过程之间的联系,但指出了景观具有“消隐”(invisible)特 点[13],并提供了一种针对城市结构的分析方法,其理论观点影响了包括风景园林师在内的一众设计师。

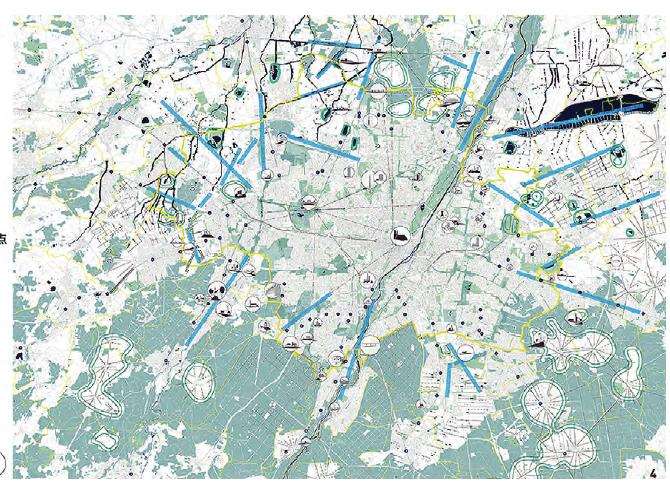

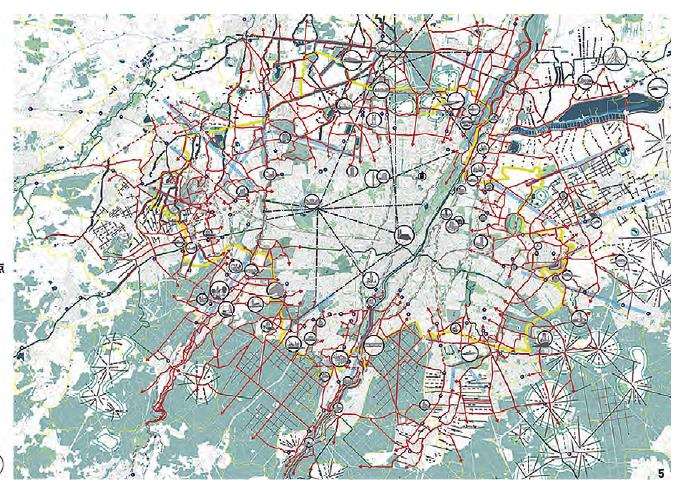

步行同时也是景观设计实践的一部分。瑞士Vogt事务所(Vogt Landschaftsarchitekten)中的风景园林师将步行作为研究锚点,通过步行来寻找灵感。漫步于英国乡村中,他们发掘了风景的氛围(atmospheres)、故事(stories)、过程(processes)和结构(structures),并将自己的感知记录于现场草图和照片中,或是转译为有代表性的图绘、地图和模型,这使设计过程变得简单高效。如何表现客观真实与主观想象中的行走也是Vogt事务所的研究重点,尤其是利用平面视图(地图、航拍照片等)和步行者视角(草图、照片、电影等)[14]373。

为什么步行是一种创造性实践?在关于步行和景观设计的研究[15]中,笔者将步行理论应用于设计过程。研究发现,具有张力、节律和密集感知的步行过程可以让步行者不断地改变他们在穿越景观时的体验。此外,简单而有节奏的步行支持并整合了“沉浸”(engagement)、“心流”(flow)②和“沉思”(reflection)等状态,因此,步行可以在一定程度上激发景观设计和研究的复杂性与迭代过程,尤其对大尺度的景观而言。面对大尺度景观设计,设计师沉浸于环境之中以不断发掘景观的潜力,他们的思维神驰其中,进入心流状态并展开联想,最终在静默中沉思上述经历。在散步时,沉浸与远眺会交替变换:某一时,设计师想要专注感知空间的氛围并融入风景;另一时,他们希望凭栏远望以静默沉思。这种创造性的相互作用受到了正念(Mindful)③行走的启发。

通过研究不同背景的人的步行经历并结合自身步行体验,同时与神经科学等其他学科的研究发现相联系,笔者提出了一套大尺度景观设计的步行过程模型(图1),其中包括“发现模式”(Discovery Mode)、“心流模式”(FlowMode)和“沉思模式”(Reflective Mode)。这些模式相互依存又相互干扰,虽然发生和持续的时间不定,但有节奏的行走能够刺激这些模式的发生并将彼此联结。

在“发现模式”中,步行者沉浸在穿越的空间中,他们满怀好奇又漫无目的地游索在风景中,在不经意间发现信息,“走路能提高人的注意力,人会变得更警觉、效率更高”[16]。步行是感知的前提,根据詹姆斯·吉布森(James J. Gibson)[17]的说法,感知只能由移动中的观者来解释。地理学家斯文·卢卡斯(Sven Lukas)用比例、维度、尺度和关系的集合来描述他在散步中获得的智识④。在行走发现的过程中,经过训练的步行者会有意识地不断调整自己的行走方向,偶尔会产生自己变成风景或被穿越空间的组成部分的错觉,而动物、气流、游云、烈日和阴影又不断地塑造着风景及步行者,从而使步行者感受到自己是不断变化的“空间过程”中活跃的一部分。在风景与步行者不断互动的过程中,步行者在移动并将视线、观点、感受和地点进行链接的同时,又获得了从不同角度和光影间看待周边风景的崭新视角。在此语境下,风景幻化为一个奇观(spectacle),在这奇观中,步行者扮演着某种介入并对“空间过程”产生影响的角色。“发现模式”是大尺度景观设计的重要一环,设计师试图在发现过程中不断地感知、分析和绘制空间特征以获取智识并产生灵感,因此,他们希望时刻保持开放状态,从而与风景紧密接触。

心流是一种身心一致、全情投入的状态[18],当人进入心流状态时,会感到充盈、积极和自由,从而提高直觉感知能力。心流的产生需要情境的启发和反复的尝试,而风景中的步行为心流的发生提供了情境,在这种情境中,当行走与意识融合,步行者便进入心流状态成为风景的一部分。当步行者进入“心流模式”时,空间化作一种弥散的风景,任由步行者思绪纷飞。在“心流模式”中,思维可能会出现游离,这时,步行者往往会直觉性地开始依赖先前的个人经验。在这种情况下,步行会激发身体感受、感性直觉和理性思考的相互作用,而灵感便在这种作用中产生。

“发现模式”和“心流模式”是交替出现的,正如丽贝卡·索尔尼特(Rebecca Solnit)谈道:“行走培养了一种意识,在这种意识中,大脑可以偏离并反向依赖于穿越特定地点的直接经验。[9]”正是由于步行有助于物化抽象的想法,因此能够为沉思的发生提供一个良好的行动基础[19]。

“沉思模式”为步行者提供了回溯经历的罅隙,让步行者可以专注地沉思所经历的一切,并将脑海中隐含而又具体的知识转化为文字和图像。不断变化的视角和观点能够为设计师带来智识的增长,帮助他们表达灵感或产生联想。在将研究结果转化应用于不同案例时,笔者制定了一套规则作为大尺度景观设计步行实践的指导方针。

这套步行实践规则旨在促进发现、心流和沉思的相互作用。然而在应用于实践后,笔者意识到模式的唤醒并不能简单地依赖于某种方法,正如爱丽丝·福克斯利(Alice Foxley)指出的那样,行走是需要设计的[14],它需要身体、直觉和反应间复杂的相互作用。因此,笔者所提出的步行框架是基于情境前提假设的,需要依据不同的场景和人物来不断地测试和调整——在沙漠中行走与在森林或都市中行走的规则不同,而每位步行者也必须适配自己的规则。

因此,步行本身具有一定实验性[20],而实验性行走意味着干预和改变设计研究的对象会从根本上改变规则。索尔尼特[9]称行走是一种即兴行为(improvisational act)而非分析行为(analytical one)。因此,当我们将步行作为一种实践时,需要随机应变来适应不断变化的条件,甚至需要在步行过程中创造(invent)或调整规则。用布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)的话来描述实验性步行的特点最为恰当:“好的实验并不以提供明确的结果知识为前提,而是要让研究人员获得实验的关键路径,从而为迭代研究奠定基础。[21]”

为了确保所有智识和灵感都能在设计过程中发挥作用,必须在图绘、草图、模型和文本中记录步行经历中的特征、氛围和整体感知。正如福克斯利[14]所言:“记录自我情绪反应是一种经验转译的方式。”