摘要:北宋洛阳司马光独乐园是宋代文人士大夫园林的典范,实物虽不存,却留有大量文献和图像资料。许多学者以此为基础展开了独乐园的复原工作,然而由于考古资料的匮乏而难以形成相对统一的论断。通过论证宋人《画司马光独乐园图》的地图学价值,再借由隋唐洛阳城里坊遗址考古勘察成果分析再现了独乐园在尊贤坊中的整体空间格局,后经由绘画过程的还原,结合相关文本的考察,采用图式语言方法重新梳理了独乐园的空间结构,并分析了其轴线式结构、自然性空间和以“分水流觞”为代表的生活化理水3种独特的造园手法。

北宋以东京汴梁为首都,西京洛阳为陪都。洛阳虽非政治中心,却属全国性文化中心,大量官员、文人居住于此,并依托优越的自然和人文条件兴建了许多私家园林[1]。司马光(1019—1086)的独乐园便是其中之一,它不仅因人而名[2]14,也因其独特之造景而闻名。正因如此,独乐园虽早已湮没不存,关于它的研究却始终方兴未艾,而其平面复原工作也始终是“仁者见仁,智者见智”。

1现有独乐园复原研究综述

针对独乐园展开的专门化、系统性的研究,首推清华大学贾#}教授的《北宋洛阳司马光独乐园研究》,本文结合大量文献和图像资料,从营建背景出发,探讨了独乐园的景致格局并做出平面复原想象,后又分析了其造园意匠和文化内涵[3],架构起了独乐园的整体形象。

同时,独乐园的复原还涉及营造背景的分析。独乐园的园林实践与司马光本人的人生经历密切相关,其中既有政治的失意,也有同友人园林交游的意趣[4]33-35,特别是邵雍的安乐窝,对司马光有着直接的启发[3];另外,世俗化影响下的宋人城市园林观也体现在独乐园的开园之中[5]。正因相关研究成果丰硕,本文对此不再赘述。

而关于独乐园平面的复原想象,最早见于王铎先生的《中国古代苑园与文化》,不过其尚且只是空间格局的示意[6];贾珺教授的复原想象相对更为严谨,并补充了后期加建的建筑以及构筑物[3],然而其中部分空间尚有待推敲;后来一些学者在贾珺研究的基础上又展开了进一步优化[4]47-61,使得平面表现更为准确。总的来说,有关司马光独乐园的平面复原始终未形成一个相对统一的论断,究其根本原因,即在于相关考古资料的匮乏,同时在流传至今的园图中,似乎也缺少对独乐园的写实描绘,这就导致复原工作只能依靠研究者的想象或同一时期类似建筑的参照。

然而,笔者通过对一幅画作的仔细考察,发现其与独乐园相关的诸多文本在内容上高度契合,同时展示了许多真实建造的细节,它或许有助于为司马光独乐园的平面复原工作提供一个相对准确的图像基础——这就是台北故宫博物院藏佚名宋人所绘的《画司马光独乐园图》(图1)。

2宋人《画司马光独乐园图》写实考

2.1园图之争议

目前存世可见的“独乐园图”主要有三,包括前述宋人之绘本、明代文徵明绘本以及仇英之绘本。其中,文徵明绘本仅为写意之作;仇英绘本乃是按照司马光《独乐园记》(以下简称《记》)描述之内容从右向左绘制的场景蒙太奇,虽其可能摹自李公麟绘本,然而后者已不存,因而只能就仇本论之;而宋人绘本则被古人评价为“布置大谬若此”[7]28-29而屡遭忽视。

2.2图面格局的特殊处理

宋人绘本中的建筑位置并非与《记》中所载大相径庭,相反许多建筑的定位是大致准确的,包括弄水轩、读书堂和种竹斋形成的轴线结构,以及药畦、浇花亭与它们的相对空间关系等。在该绘本中,最令人感到困惑的是右上方的玉玦形水沼,其西侧为树木,北为竹林,南以小径为界,成为一个脱离文本描述的独立空间,而它正是研究者质疑该画的关键所在。

然而,如果将该区域从图面中分离出来,并叠合到建筑区域,就会出现一个巨大的巧合:建筑与景观竟能完美衔接,构成由南向北的读书堂、玉玦形池沼、设钓鱼庵的小岛,以及“前后多植美竹”[8]1377的种竹斋,这就与《记》中的描述相一致了[9]66-68。

由此,宋人作画时所遭遇的困难也暴露出来:在长卷中采用类似轴测的表现手法,如何才能将纵深方向的园林信息表达清楚?宋人画师的答案是:将建筑和不会遮挡后部建筑的配景,同地面景观与会影响建筑表达的植物,两者分开,各自描绘。随着这一问题的揭示,宋人绘本得以基本摆脱“大谬若此”[7]28-29的历史评价。

2.3真实性细节表现

宋人绘本中出现了许多宋代园林常见的处理手法,如树池、简约石凳、置石,以及“四庇悬山顶”①、竹栅围墙等,皆可在宋代绘画中找到相同或类似的表现形式。这说明该画并非随性发挥之作,至少存在真实的形式依据。

另外,画作中存在许多真实建造的细节,如从西南侧由西斋前引入弄水轩的流水及过水桥、钓鱼庵中供坐憩的石凳、《记》中未述及之井亭与酴醾架、形式有别的原建与加建围墙以及图形化的药畦布置等(图1-2~1-7),这些生活化、现实化的构造进一步加强了图像的可靠性。

由此,我们可以基本判定,宋人《画司马光独乐园图》是对独乐园的轴测写实再现,正因其地图学价值而被妥善保存下来。不过,受到横幅尺寸及画师轴测技法的限制,图面表达出现了部分妥协与失误;而正是这些掩盖了图像本身的地图属性,导致了研究者对其价值认知的不足。

因此,以宋人绘本为参照,结合相关文本的仔细考察,我们就有机会导出司马光独乐园更为准确的复原平面。不过当务之急是还原出独乐园的整体轮廓,从而为其内部平面复原提供一个相对准确的空间范围,而这在之前常常受到忽略。

3独乐园空间区位及整体尺度

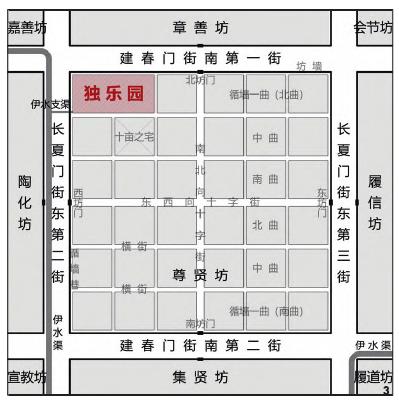

司马光《记》中有载:“熙宁四年(1071年)迂叟始家洛。六年(1073年),买田二十亩(约1.13hm2)于尊贤坊北,辟以为园。[8]1377”(图2)宋代洛阳城市格局沿袭自隋唐城制,虽受到唐末战乱的破坏,但其基本格局尚未发生巨大改变[10],因此独乐园的空间区位及整体尺度,可以隋唐洛阳城里坊遗址的考古勘察成果为基础展开探讨。

尊贤坊目前并未展开考古工作,但是履道坊、温柔坊、恭安坊、宁人坊等遗址的考古发掘成果,能为我们理解洛阳里坊的空间尺度及结构提供相对翔实的一手资料。经考古研究发现,洛阳城的标准里坊具有大致相同的基本结构:“平面基本成方形,长宽三百步(约500m),四面坊墙,各于中部设重楼坊门,坊内十字街连接东西、南北坊门,并将里坊四等分。[11]”而温柔坊和恭安坊的勘探结果,则导向了一种“坊内十字街把里坊四等分,横街又把坊十二等分”[11]的结构,其中每小份再三均分,则每块宅基地折合唐代十亩(约0.56hm2)(图3),“十亩之宅”符合中国古代传统的割宅思想[11];同时,宁人坊的考古也导向了类似的空间结构[12]。那么,司马光“买田二十亩”则极有可能是购置了同一曲②中2块相邻的“十亩之宅”,后又于宅地中划出一区营造西斋[3],即独乐园整体格局为“西宅东园”。

然而,关于独乐园在尊贤坊中的具体区位,司马光本人的诗文并无明示。但其得意门生刘安世(1048—1125)曾言“老先生(司马光)于国子监之侧得营地,创独乐园”[13]374,而从景祐元年(1034年)开始,洛阳国子监就正式以其名居于尊贤坊西侧的陶化坊[14]。独乐园与国子监分居不同里坊却以“之侧”言之,说明独乐园应近尊贤坊西坊墙;而协助司马光编撰《资治通鉴》的范祖禹(1041—1098)也在《春日有怀仆射相公洛阳园》中有“伊流绕舍西”[15]的描述,此处“伊流”指伊水渠,《唐两京城坊考》中明确记述,伊水西支从尊贤坊西侧经过[16](图2),这进一步确认了独乐园贴近西坊墙的方位特征。

另外,宋代抗金名将宗泽(1060—1128)也曾造访独乐园,有《题独乐园》云“鄙夫杖藜访公隐”“地僻宁遭景华拓”[17],说明独乐园应远离繁华的十字街。司马光本人亦有“吾庐奥且曲,退缩如晴蜗”[8]130的评价,自当据于西北隅最为合适(图3)。

关于独乐园中住宅和园林用地的占比,可以参考白居易(772—846)的《池上篇(并序)》和苏轼(1037—1101)的《司马君实独乐园》。“十亩之宅,五亩之园”[18],白居易在描绘履道坊白氏宅园(北宋时有一半演变为张氏会隐园)时表达了自身对于宅园空间的理想规划,即园林占宅地面积的一半。司马光对白居易及其宅园颇为推崇,又曾多次造访、留宿张氏会隐园[3]。以之推导司马光的20亩宅地,则大概有10亩园林,其中又再辟一小半造屋作编书、聚会之用,余一大半,亦可谓“五亩”。

苏轼曾收到司马光附有《独乐园记》的书信,在回复中有诗云:“中有五亩园,花竹秀而野”[19]。虽然“五亩之园”常作为中小型私家园林的代称,但本句理解为“中有‘五亩’园”也未尝不可,这或许传达了司马光关于空间配置的基本意图。