中国近代风景园林与公共健康关联报道的时空演变特征

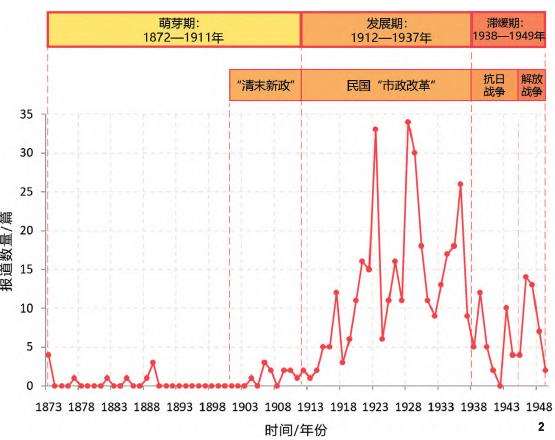

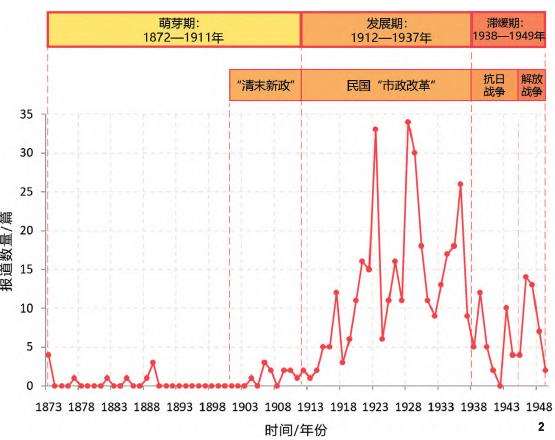

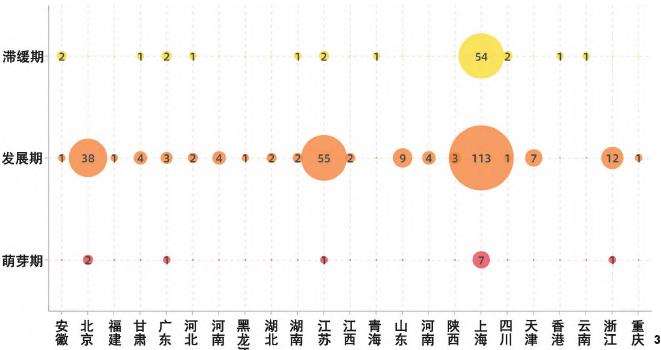

总体而言,相关报道在时间维度上可分为萌芽期、发展期、滞缓期3个阶段,在空间维度上由东南部沿海地区向内陆地区逐渐扩散(图2、3)。

2.1萌芽期:1872—1911年

本阶段的近40年间,仅有20篇报道(占报道总量的4.55%),年均报道0.51篇,分布在北京、上海、广州等发达城市,尤以上海最多。报道内容可分为3类:一是有关美国、日本灾后于公园避难的报道;二是有关古代植树减免水旱之灾的介绍;三是提及公园有益健康和卫生的报道。随着时间发展,提倡建设公园以促进卫生的报道逐渐增多,体现出近代中国风景园林中公共健康思想的萌芽。

19世纪80年代后,以“欲以园林之爽气调摄神思”[17]为代表的相关报道,是申报中有关风景园林与健康最早的一批报道,它们体现了以园林环境调适精神、修身养性、强身健体的传统养生思想。至20世纪初,公园促进市政环境卫生的作用被进一步认识,公共健康思想开始萌芽,相关报道渐多,如“园中水木明瑟,空气最饶……是有益于卫生也”[18]“以公园为士夫、学子、军人、商旅优游休息之区……于卫生植物各学均有关系”[19]“公园不备,呼吸滞矣”[20]“皇城帝都者……空气少而炭气多,无公园以疏泄之,则不适于卫生而疾病易起”[21]。

此时的“清末新政”(1901—1911年)中所包含的市政改革内容,直接促进了公园与公共卫生的相融。一方面,“清末新政”促进了私园向公园的转变,1906年,端方、戴鸿慈等出洋考察后所提出的新政改革建议中,包括了修建公园、万牲园等公共设施的倡议[22],慈禧将他们带回的狮子、大象、斑马等珍奇动物饲养在三贝子亲王的花园里,命名为“万牲园”,2年后宣布向公众开放,这是由清朝政府向公众开放的第一个皇家花园。另一方面,“清末新政”从政策上明确了公园与卫生的紧密联系,1908年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,将公园列为城市自治的“卫生事宜”之一[23],一些城市以此为依据,认为“公园为卫生之必要,卫生为自治之本”[24],开始兴建公园。

2.2发展期:1912—1937年

这一时期发表报道340篇(占77.27%),年均报道13.08篇,无论是总量还是年度报道量均大幅攀升。报道地点较上一阶段得到很大扩散,主要位于中、东部地区十余个省份的发达城市,有关上海的报道占总量的1/3。本时期的报道内容丰富多元,主要表现为以下3个特点。

1)在市政改革运动的推动下,以公园促进城市卫生的思想和实践得到广泛发展。辛亥革命后,董修甲、孙科、朱启钤等一批海外留学归来的市政学者和官员,呼吁按照西方先进理念规划、建设和管理城市,并逐渐在20世纪20—30年代兴起了市政改革运动的热潮。

在此背景下,各大城市纷纷将公园视为市政建设和公共卫生事业的重要组成部分,从而掀起了公园建设的热潮,如南京《首都计划》[25]、上海《大上海计划》[26]、广州《广州市工务之实施计划》等[27]都将公园建设作为城市计划中的重要篇章,多个负责城市管理、市政建设事宜的专门机构也做了大量实质性工作,如京都市政公所的成员认为公园为“都市之肺腑”[28],在北京兴起了“公园开放运动”;广州市政公所称“市民借公园以救济健康,犹人身借肺腑以呼吸空气”[27],并制定了第一公园的规划设计方案。

在此背景下,各大城市纷纷将公园视为市政建设和公共卫生事业的重要组成部分,从而掀起了公园建设的热潮,如南京《首都计划》[25]、上海《大上海计划》[26]、广州《广州市工务之实施计划》等[27]都将公园建设作为城市计划中的重要篇章,多个负责城市管理、市政建设事宜的专门机构也做了大量实质性工作,如京都市政公所的成员认为公园为“都市之肺腑”[28],在北京兴起了“公园开放运动”;广州市政公所称“市民借公园以救济健康,犹人身借肺腑以呼吸空气”[27],并制定了第一公园的规划设计方案。

2)公园中逐渐增设正当娱乐、体育锻炼、卫生科教、灾后避险等的相关设施和场地,以供人们开展活动、促进健康。首先是娱乐活动被广泛提及,认为公园是联系正当娱乐与健康的媒介:“欲谋都会之健康,宜有高尚之娱乐,以故东西各国于都市所在无不建设公园”[29],至20世纪20—30年代,这种说法更加频见报端,提倡人们摒弃其时流行的赌博、打麻雀等“不正当”的娱乐,而应通过花园、运动场、草地等开展“正当”的娱乐,来助长精神、使人身心康健[30]。

此时南京、上海、广州等城市的都市计划中,都将调节卫生和精神视为公园的基本功能[25-27]。其次,强调依托公园开展体育运动,民国期间,运动促进健康的作用被上升到“强身、强种、强国”的高度[31],此时建设的公园中不仅大多都开辟了体育运动空间,还为体育竞赛提供场地,如我国首次举办的国际体育竞赛——1915年第二届远东运动会(亚运会的前身)即在上海虹口公园内举行[32]。再者,公园的卫生科普宣教功能得到进一步发扬。清末时已有“公园有益于民智”的认知[18],民国时更利用市政运动的契机,在公园中设立“卫生陈列所”[33],举办卫生展览活动,以提升民众的公共健康观念。

最后,公园还常举行游园赈灾会,并成为灾后避难场所,一方面,公园为流离失所的灾民提供暂时起居、躲避灾难的场所,保障灾民身心健康,避免其遭受二次伤害;另一方面,公园中开展的游园赈灾会为灾民募集资金,助力其身心恢复。

此时南京、上海、广州等城市的都市计划中,都将调节卫生和精神视为公园的基本功能[25-27]。其次,强调依托公园开展体育运动,民国期间,运动促进健康的作用被上升到“强身、强种、强国”的高度[31],此时建设的公园中不仅大多都开辟了体育运动空间,还为体育竞赛提供场地,如我国首次举办的国际体育竞赛——1915年第二届远东运动会(亚运会的前身)即在上海虹口公园内举行[32]。再者,公园的卫生科普宣教功能得到进一步发扬。清末时已有“公园有益于民智”的认知[18],民国时更利用市政运动的契机,在公园中设立“卫生陈列所”[33],举办卫生展览活动,以提升民众的公共健康观念。

最后,公园还常举行游园赈灾会,并成为灾后避难场所,一方面,公园为流离失所的灾民提供暂时起居、躲避灾难的场所,保障灾民身心健康,避免其遭受二次伤害;另一方面,公园中开展的游园赈灾会为灾民募集资金,助力其身心恢复。

3)政府通过全国性的植树造林活动促进公共健康。1915年,北洋政府规定清明节为植树节,为了促进人民植树,开始宣传植树的益处,“发出卫生清气、构成地方美景”被认定为植树造林的间接利益[34],“裨益卫生”的功能得到宣扬。至1920年,树木的“摄生”作用被进一步提出,“人烟稠密之都会,空气混浊,颇碍卫生,若能多种树木,则树木之叶即吸收空中之炭气,而呼出养气,使空气清洁,于动物摄生利益颇着”[35]。此后,由于树木的卫生健康功能被认可,植树活动不再局限于造林场中,而是广布于都市、园宅、道路等地方,如“道旁植树不特爽心悦目,且能清洁空气”[36]“居室左右宜植树木或花草,以保护空气之新鲜”[37]等,使植树促进卫生的实践得到进一步发展。1928年,中国近代最早提倡植树造林的政治家孙中山逝世,其逝世日——3月12日被定为全国新的植树节,1930年,政府规定“造林为七项运动之一”,植树造林成为国家重大运动,此后,相关报道不断增加。

2.3滞缓期:1938—1949年

本阶段报道数量(80篇,占18.18%)和年均报道量(6.67篇)均开始减少,较上一阶段,中部、东南部多个省份已无相关报道,上海仍是报道最多的城市。该时期的风景园林活动呈现出以下变化:第一,建设的公园数量大为缩减,建设主体多为精英人士,或如上海哈同花园一样由政府接收并开放,或如上海康健园农场一样由园主人自行开放;第二,公园活动及植树造林运动虽仍在继续,但已远不及之前繁荣。

战争是这时期发展滞缓的直接诱因。1937年“八一三”事变发生,中国进入全面抗战时期,城市发展陷入停滞,主要依附于市政建设而展开的风景园林相关活动也逐渐式微。1945年日本投降后,各城市的公园建设曾有短暂复兴,报道数量也暂时性回升,但随后的解放战争又暂缓了这一进程。