在艺术创作中,学术理论的研讨是为艺术实践铺路的,最终的目地是为提升艺术的品位,创作出与时代节律相吻合的精神产品。理论不应是脱离实践的文字游戏,或是可望不可及的空中阁楼。世上万物,皆有差异。艺术作品更是如此。作品的品位雅俗高低之分,源于作者创作理念,而理念的形成和发展,与其学养、审美情调、情感世界的状态密不可分。

我们处在一个更趋文明、开放的社会进程中,不可置疑,这一切影响着人类的行为规范及精神世界。从这种意义上讲,艺术家对生活、社会、自然与人、生命的生存状态及空间的思考更具与时俱进的前瞩性和责任心。

谈艺术创作理念,不可回避的要谈“传统”。根雕艺术是传统的民族民间艺术,据有人考证:孔子时代就有人做“根艺”了,以佐证“根艺”古老的“传统”性。不可否认,没有传统就成了无源之水,无根之木。传统是什么?是一条流动的、厚重的历史长河,它承载着物质和精神的文明进程。可“传统”下来的都是具有鲜活生命力的,是与社会文明进程相合的,大浪淘沙,留下的才是金子。

根雕艺术发展到今天的时代,做为承载文化历史的一种艺术门类,从表现形式、艺术语言和技法上,必定与时俱进地打上时代的印痕。现代文明的发展进程,高科技的迅猛发展,对人类的生存状态,精神世界,价值观取向进行新的离合取舍,因而,也必定影响着人们的审美价值观念。古老的根雕艺术的创作理念、表现语言、工艺技法,已很难承载现代爆炸般的信息量,传统的根雕艺术从创作理念、表现语言、形式技法都已很难承载现代之沉重。重围之中,必有新生,新的创作理念,新的题材,新的艺术表现形式,新的技法,将破土而出。

从根雕创作的题材上讲,传统的仙姑仙女,民间故事,神话传说,因物象形的动物世界,创作者和欣赏者,会自然而根据新的创作理念和新的审美价值取向进行离合取舍。做为艺术创作者,创作理念一定要与时代的节律,脉搏同步,否则,我们如何称为当代根雕艺术家?又如何担当高扬时代主旋律的重担?现代人的生活如此丰富多彩;情感世界如此热情激荡;物质文明如此丰厚优裕;这一切都给艺术家带来无尽的艺术创作灵感和激情,时代催促我们更新、提升创作的理念。也只有理念的更新和提升,我们才创意出符合时代精神的新题材。用新的艺术形式,新的技法表现我们今天的新生活。在《花木盆景》杂志<根的艺术>栏目中,发表了许多与时代精神共搏动的优秀作品。在此不一一举例。

笔者曾见过河北张建军的作品(可惜手头无作品照)。雕刻的是一位农村打扮的,很传统的老太太,满脸皱纹如花一样绽开,手中拿着“大哥大”在通话。这件作品从题材和技法上都有新的突破。作品从深层次的意义上表现了传统与现代,愚昧与文明不可避免的冲撞和交汇。如果作者没有对时代敏锐的观察和感悟,是不会创作出如此生动感人的作品的。

传统要继承发扬,要古为今用。有些作者,一方面谈“根艺创意的突破”,一方面又不自觉地陷入因因相陈的“随大流”中,这种自相矛盾的思维方式是不利于开创现代根雕艺术新局面的。如有人撰文说:“动物造型是根艺创作上最常用的形式,(应是‘题材’·笔者注)这是由于根的特点使然。许多根艺作者的大部分作品都是动物造型,但这不应成为他人的笑柄。”真正意义上的艺术不是“随大流”,更不是你有我有他也有的流行货。

艺术永远是“另类”的第一,无论是在表现题材还是在风格技法上总是如此。这也是每一个从事艺术工作的人所追求的。齐白石为何被称为一代大师?就是因为他冲击了当时中国文人画沉闷的一统天下,创新出属于“另类”的技法和风格,开创了中国画新的天地。李苦禅是齐白石的学生,可李苦禅的画从技法、风格与老师迥然不同,成为一个新的另类。作为老师,齐白石对学生说:“学我者死,似我者生。”此言何意?只有悟出真谛的人才会有所成就。

艺术需要批评,更需要欣赏者、作者、美学专家、业内业外人士的品头论足。不管批评的方式如何,动机永远是希望从随大流中产生更多的根雕艺术的“另类”第一。

就根雕艺术的创作题材而言。一定要有符合时代精神的新意,古为今用。例如《花木盆景》杂志曾刊登过李润的作品《哪儿有不平哪有我》,虽然是神话,却让这个神话具有时代的现实意义。某次全国展览,一位部队离休的老干部(武汉人)将一只硕鼠比做贪官……如果没有创新的理念,就不可能创作出如此生动的具有时代气息的作品。现代艺术家,不能只停留在传统的创意上。比如现代女性丰富多彩的情感世界,不是更值得我们去刻画表现吗?她们的“眷恋”不是更感人吗?更何况,有些传统的题材是不适合我们去“眷恋”和表现的,如立贞节牌坊和裹小脚。

艺术创作理念,与时俱进的更新提升,与作者艺术修养的提高是相辅相成的。也只有理念的更新,艺术修养的提升,才会有“创意的突破”。对一些美学和艺术的基本概念,我们要有较为清楚的理解,如:什么是抽象?什么是具象?是意象、写实、写意?具象作品并非都是栩栩如生的描写,抽象作品也并非是只有“少数圈内人才看得懂的作品”。

对一些基本要领理解的含混不清,必然阻碍我们创作理念的更新和提升。例如:有位作者引用苏珊·朗格语:“抽象形式,摒弃所有可使其逻辑而不显的无关因素,特别是剥除它所有俗义而能自由荷载的意义……”。如何理解这段话的意义?我们用《花木盆景》杂志上刊登的作品《欲翔》(见本刊2001年第8期)为例来说明。这件根材主体形象十分象鸟,形体轮廓优美,只是《欲翔》的翅膀形状是团块状,团块上伸出两翅。团块驼在鸟的背上,其形态给人十分沉重的感觉。

翅膀张开欲翔的形态和感觉应是轻盈、优美而有力的,而双翅比例要大于身长。从专业或非专业的眼光审视,这样的翅膀都不会飞起来,按照作者创作理念,就是想让它“象”展翅欲翔的鸟。可它驼着如此不“象”的翅膀,这不是南辕七辙的思维吗?齐白石先生说:“作画太似则媚俗,太不似则欺世”。按照苏珊·朗格的逻辑,如果将这不似翅膀的翅膀“抽象”掉,作品不就更优美,更具有“自由荷载的意义”了吗?

没有这沉重的翅膀,它的形态仍然具有跃跃欲翔的感觉,而且留下更多想象的空间。如果作者实在不愿意摒弃这沉重的翅膀,创作理念上稍稍转个弯,重新命题就叫《沉重的翅膀》。如《花木盆景》2001年第12期B版发表的“邓正明环保根艺”一样,以新题材来表现其内涵,不是更具现实意义了吗?

—一只美丽的鸟,被偷猎者打伤了双翅,使它欲翔不能。望着这美丽的生灵沉重的双翅,人类的心更沉重……。创作理念的更新,艺术修养的提升,定会拓展创作的思路,创作出更好的作品来!

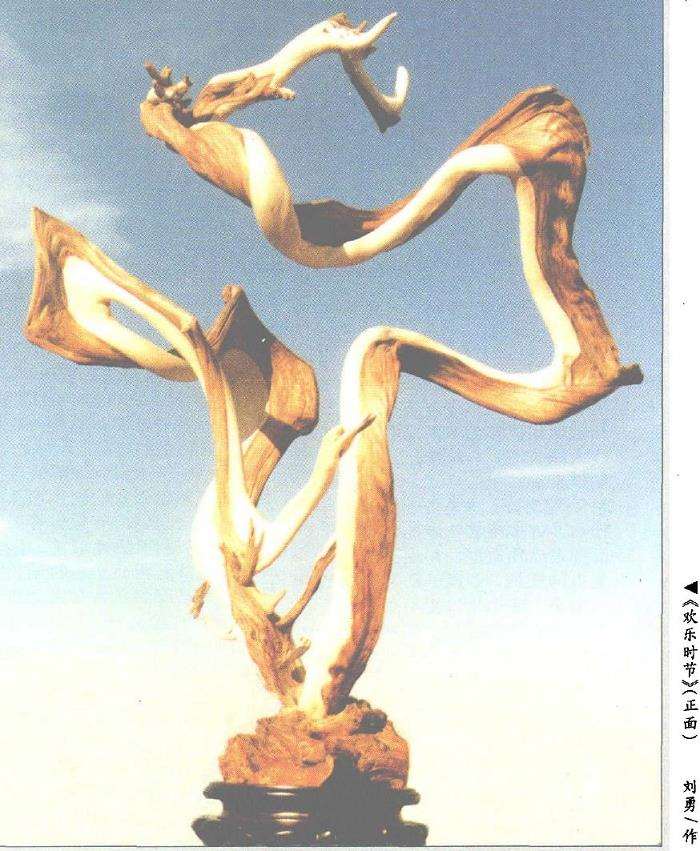

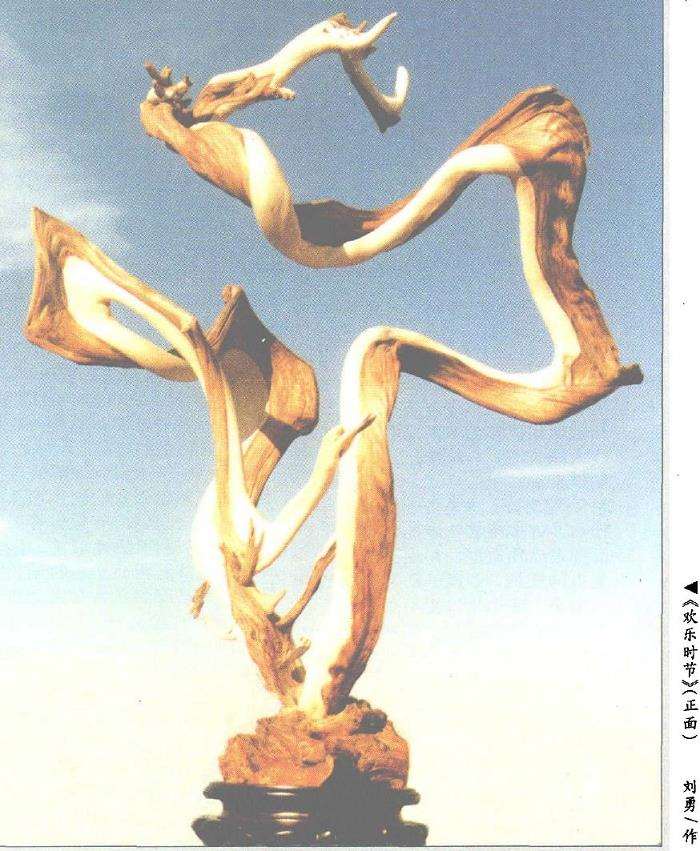

与时俱进的创作理念,必定会带来创作上的新技法和新的风格。作品《欢乐时节》是由两件根材组合的作品。自然形式都是带状弯曲的形态,飘逸洒脱,呈现有节奏的律动感。不同的宽度变化、棕白相间的色彩,具有活力和对比。如单独成章,从三维造型的概念上就显得薄弱和苍白了。两件组合在一起,可互补空间感的不足和缺憾。

作品命题《欢乐时节》也是力图从创作理念上避开彩绸舞、丰收舞之类的老套路,让欣赏者自己从这飘逸的带状形式中去联想欢乐时节载歌载舞的感觉,具体是谁在舞动它,是何时何节,为何而舞,把想象的空间留下,艺术欣赏贵在感觉,而不是作者告诉、教导欣赏者什么。如果欣赏者觉得《欢乐时节》象从天而落的大石头,那创作就完全失败了。如是,作者再努力吧!

这件组合作品,也是对某些人所言“根艺不能拼接”的传统的反叛,只要能达到艺术效果,拼接了又何妨?今年是农历马年,笔者创作了两件应时作品《御风万里》和《龙马精神》。

《御风万里》从创作理念上极力想摆脱象马的套路。另外,作者也想借鉴中国画大写意技法和风格,饱蘸浓墨,在如醉如痴的创作状态下奋力一挥,省略一切可省略的形象细节,只通过一种自然的形式表现疾速而行的腾飞感觉。至于它象不象龙,似不似马都无关重要。只要这种形式让人感到御风踏云、日行万里,豪情激荡就足够了,“写的真来便不真,不如约略写风神”。

《龙马精神》的创作理念是表现“精、气、神”。从形态上追求栩栩如生的效果,此根材很难达到具象的要求。如果扬其长避其短,“摒弃其与主体隐而不显的无关因素”仍保留其“能自由荷载的意义”,突出它如弹簧一样扭动的形态,似积蓄着万钧之力,一旦腾跃,如龙马踏云,势不可挡!在创作这两件作品时,我的脑海中一直在回荡着我的恩师—中央美院雕塑教授吴竞先生的两名话:“根雕艺术,做‘像’了容易,做不‘像’了难。”

我们传统的创作理念,是生怕别人看不懂,停留在“认知”的审美层次上。我们今天对学术理论的研讨和话题,都是为着提升根雕艺术的品格,拓展创作题材,不是拿什么做“笑柄”。时代在发展,与时俱进的更新提升我们的创作理念,创作出更多更好的与时代旋律同拍的作品,涌现更多的,具有鲜活个人风格的“另类”第一,是我们大家共同的愿望和期盼!